点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【览事速递】

唐代张彦远在《历代名画记》有言:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气、形似皆本于立意,而归乎用笔。”

作为中华民族绘画中的本体语言,“线”的运用可追溯到新石器时代的彩陶器皿,至战国及秦汉时期的帛画、漆器已趋于成熟,经过魏晋南北朝的积淀,直至唐宋达到高峰。元明清以来,随着文人墨客对“线”的认识和探索的不断深入,中国绘画构建起“以线立骨”的美学范式。

中国画以毛笔为主要工具,笔毛柔且韧,不同的运笔角度与力度,会在纸绢上留下形态各异的墨线,笔触或如“风趋电疾”,或似“骨立山坚”,因此,线不仅是单纯的造型手段,更是个人内在修养与心性的外在显化。历代画家在实践中不断丰富笔线的表达形式,这些创造使得中国绘画中的线条具有独立的美学价值,并不断发展完善。如今,线描训练已是中国画学传承中重要的基础课程之一。

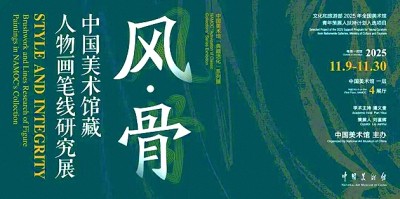

11月9日,由中国美术馆主办的“风·骨——中国美术馆藏人物画笔线研究展”在一层4号厅与观众见面。此次展览为中国美术馆“典藏活化”系列展,同时也是“文化和旅游部2025年全国美术馆青年策展人扶持计划入选项目”,精选了馆藏明清以降人物画作品40件(套),旨在以人物画为镜,通过“墨骨法相”“林泉心迹”“芳华流美”三个篇章,探究中国绘画笔线之美,呈现其作为民族绘画基因的传承脉络与创新活力。希望可以通过这次展览,搭建起传统与当代、理论与实践之间的桥梁,让沉淀于历史中的民族美学智慧不断焕发光彩。

展览将持续至11月30日。

苏武牧羊(中国画)任伯年

(许馨仪整理)

《光明日报》(2025年11月16日 12版)