点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【中国故事】

作者:谢云开(光明日报编辑)

世界屋脊的召唤

2012年,钱塘江畔的霓虹与西子湖畔的垂柳共舞,高耸入云的写字楼,将杭城的繁华叠成错落有致的天际线。44岁的陈人杰,来到人生的十字路口。作为中国经济法学科奠基人之一李昌麒的研究生,专业能力出众的他在浙江证券业崭露头角。风华正茂的他,本可沿着令人艳羡的轨迹稳步前行,在金融领域大展宏图。

一则招募信息,如猛然坠入湖心的巨石,激起了陈人杰内心深处的涟漪。这是中信集团选派援藏干部的通知,去当地挂职县政府常务副县长,助力脱贫攻坚,为期一年。“看到‘西藏’两个字时,我的心跳突然加快了。”多年后忆起那一瞬间,陈人杰仍十分激动,“仿佛有种力量在召唤着我。”

“除了完成组织交派的援藏任务外,我还想用一年的时间,体验另一种人生。”面对仅5个多月大的儿子和刚上初中的女儿,陈人杰万般不舍,但妻子给予他莫大的支持,他这才做出了申请援藏的决定。

“金色的阳光像一道闪电,打在我的脸上。”2012年5月,首次踏上雪域高原的陈人杰,被这里灼热的日光和澄澈的蓝天重重包裹,一切都令他耳目一新。“在西湖,我看到的是被千年文明雕琢的精致美,而西藏的美,是大自然最本真的样子。”

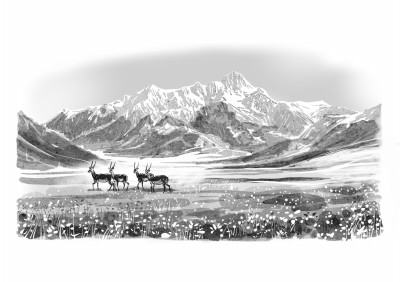

插图:郭红松

在拉萨短暂适应了几天环境后,陈人杰转乘汽车前往那曲。一路上,他看到了雅鲁藏布江沉默无声的湍流、羊八井蒸腾的热气、那根拉山口的皑皑白雪、纳木错的神圣庄严……

从林木蓊郁的江南骤然进入藏北高原,陈人杰恍若穿越了两个截然不同的宇宙。目力所及,唯有亘古雪原。“这不是县与县、省与省的区别,这是两个不同的世界。”陈人杰说。

做一棵“人之树”

如果说西藏是“世界屋脊”,藏北高原的那曲就是“屋脊上的屋脊”。陈人杰所到的申扎县,国土面积达2.525万平方千米,平均海拔在4700米以上,氧气含量仅为平原的60%左右,年平均八级以上大风达104.3天,年平均温度在0℃以下,最低气温达零下40多度,可谓“生命的禁区”。

刺骨的寒风与满目的荒凉,瞬间击碎了陈人杰此前对“诗与远方”的浪漫想象:“高寒的盐碱地硬如铁板,更令人吃惊的,是连一棵树也没有!”这时的他还未想到,羌塘草原将以决绝的姿态抹去绿意。此后,连看到一棵树也会成为他最奢侈的愿望:“树好像在对我说,我们也走不动了,未来的路你自己走吧。”

在没有一棵树的藏北高原,从石缝边挤出、在雪水中淬炼、如钢筋般的小草,几乎是陈人杰唯一能看到的植物。通过这些卑微到近乎透明的生命,陈人杰也在思索接下来的生存之道:唯有以谦卑之姿牢牢扎根瘠土,方能在稀薄的氧气与凛冽的罡风中赢得一线生机。

除了恶劣的自然环境,人的一切日常活动都是考验。初到申扎,高原反应就如影随形:头痛、失眠、呼吸困难,“身体变轻,影子被高原冻住”,而号称配备的室内厕所,在近50摄氏度的昼夜温差中水管爆裂,露天如厕成了陈人杰必修的生存课。身处海拔近5000米的高原,每走一步都要对抗8级以上的烈风,陈人杰的呼吸与脚步在稀薄空气中艰难同步。月色如霜,纸巾被风卷成蝴蝶,陈人杰问自己:“我怎么会来到这样的地方?”不过,他很快又自我解嘲:“原来西湖畔梁祝化成的一双蝶,都飞来西藏与我相遇了啊!”

接连数日彻夜难眠、鼻血常常染红枕巾、双腿经年酸痛……高原给陈人杰带来了许多“礼物”。但这些生活上的困难,并未让陈人杰打退堂鼓,反而激发了他内心的坚忍。陈人杰默下决心,自己要活成高原的“人之树”,将理想的根系扎进冻土深处,让信念的枝叶舒展开来。

建幼儿园的“牦牛”

草越来越低

牛羊藏匿不为人知的命运

我正去研究另一个人生

研究牧民的泪花和千古的光阴

——陈人杰《调研》

“我为什么援藏?援藏为什么?我要给西藏留下些什么?”这是陈人杰常问自己的问题。作为援藏干部,事务千头万绪:走访牧民家庭、调研牧区经济、推动扶贫项目……每一项工作,都要付出此前在沿海地区时数倍的努力。跋涉数十公里,深入偏远牧场,是家常便饭。有些牧区没水没电,晚上只能靠酥油灯照明。一次调研返程途中,陈人杰再次见证了自然的力量:80厘米厚的钢板桥被洪水瞬间冲毁,1公里的断路需绕行4小时。因为赶时间,陈人杰咬牙攀爬铁栏杆,湍急的河水在脚下翻涌,颤抖的双腿与紧抓栏杆的双手,定格成高原生存的震撼印记。

当一位牧民母亲挎着一个孩子,又背着另一个孩子,左手仍紧握牧鞭放牧的身影撞入眼帘,女县长一句“我们这里缺幼儿园”,如重锤叩击陈人杰。经过细致调研,陈人杰发现,申扎县村与村之间动辄百公里的遥远距离,让村级学前教育成为奢望。儿童因乏人照料被冰河吞噬、遭野兽侵袭的悲剧屡屡上演。他意识到,这片广袤土地最迫切的需求,不是华丽的建筑,而是守护孩子们的安全港湾。很快,《西藏学子攻苦食俭,爱在边疆助学圆梦》的调研报告出炉,善款也汇聚而来。

原本为期一年的援藏工作即将结束,家人也期盼着陈人杰早日归来。但是,选择建设幼儿园,是陈人杰的“自选动作”,虽无硬性的考核指标,但关系到高原孩子的命运。汇聚来的千万善款,背后是沉甸甸的责任。

几经挣扎,陈人杰再次拨通妻子的电话,他的声音有些沙哑:“这里的孩子们需要幼儿园,像我们的孩子一样。”电话那头沉默了片刻,只听得妻子轻声说:“我们的孩子我来照顾,牧区的孩子更需要你。”自此,陈人杰的人生轨迹就与青藏高原的褶皱永久重叠起来。

为了筹集资金,陈人杰四处奔走联络,甚至拿出了自己的积蓄;为了选址,他踏遍了申扎的山山水水;为了让牧民们接受现代教育理念,他一次次上门沟通。2014年,申扎县历史上第一所村级幼儿园——巴扎乡七村美朵幼儿园终于建成。开园那日,身着节日盛装的牧民潮水般涌来,洁白的哈达层层堆叠,多得让人难以捧起。当看到牧民的孩子们坐在明亮的教室、用稚嫩的声音朗读课文时,陈人杰的眼眶湿润了。

“要让小草享受太阳的光芒。”那些为幼儿园筹建奔波的日夜,像经纬线般织就了陈人杰与高原难舍难分的羁绊。延期援藏后,陈人杰再次踏遍全县的8个乡镇60多个村。数年间,他牵头援建了8个海拔4850米以上的村级幼儿园,累计受教育孩子233人,解决了周边15个村604户家庭的入园难题,将牧区幼儿双语教育提前了3年。在他眼中,“孩子们现在是小树苗,长大后就是栋梁”。县教体局局长拉巴次仁动情地说:“陈人杰就像我们牧区教育的牦牛啊。”

青春和苍老灿然一笑

死生过渡人间天堂

皆是同一颗泪珠儿

——陈人杰《多吉鲁珠的家》

让牧民住上温暖的家,同样是陈人杰的心愿:近1亿元用于小康示范村建设及藏医院建设;1500万元用于安居房维修、玻璃暖房改造,解决508户牧民的安居问题;85万元用于下过乡敬老院的建设,让百姓老有所养……桩桩件件民生援藏工程,倾注着陈人杰的心血。

除了民生援藏,陈人杰还积极推动文化援藏,将江南的戏曲、书画带给西藏,同时将西藏的唐卡、歌舞艺术介绍到浙江。他说:“文化是沟通心灵的桥梁,只有民族之间相互了解、相互尊重,才能真正实现中华民族的大团结。”

用诗歌丈量理想

陈人杰的另一重身份是一名诗人,在援藏之前的2009年,他便凭借自己的第一本诗集《回家》获得第二届中国(海宁)·徐志摩诗歌奖。雪域高原,让陈人杰的诗情进一步萌发。牧民搬进了新居,孩子们走进了学校,公路修到了家门口……见证和参与的变化,成了他作品的重要主题。陈人杰结集出版的《西藏书》,收录了200余首脍炙人口的诗作,被誉为一部西藏的“精神地理志”。许多藏族的文艺家感叹:一名汉族援藏干部,竟对西藏理解得这么深,把藏文化写得这么准确!

援藏期间,妻子一人照看儿女,让陈人杰一直心存愧疚。2016年,第二次援藏任期结束,但此时的陈人杰,却再次做出了一个让人惊讶的决定:第三次申请援藏。“我还有很多事情没有做完,还有很多诗歌没有写完。”

“西藏的每一个线条都有故事。”第三次援藏期间,陈人杰的工作更加繁重,但他依然坚持文学创作。从藏北的羌塘草原到藏南的喜马拉雅山脉,从东部的林芝林海到西部的阿里高原,都留下了他的足迹。陈人杰的诗歌,也逐渐从早期诗集《回家》中的个人抒情,转向对生命、对自然、对时代的深刻思考:“一个人的生命线有多长……从碧海到雪域/浪花到雪花/后现代到文明倩影/于高冷、孤绝、自省中/一次次拓宽内心的疆域”(《山海间》)。

除了文学创作,从小就在母亲肩膀上哼唱越剧的陈人杰,还写就不少歌词,许多成为西藏的流行曲目:2014年,中央对口援藏20周年之际,陈人杰撰写了大型援藏组歌《极地放歌中国梦》,这是西藏第一部史诗性组歌,获珠穆朗玛文学艺术奖特别奖;在自治区成立50周年献礼作品——大型史诗话剧《共同家园》中,陈人杰创作的主题歌词《雪浪花》获自治区“五个一工程”奖;2017年,玉麦乡卓嘎、央宗姐妹守边的故事感动了全国人民,陈人杰迅速和西藏著名作曲家美朗多吉合作完成《洁白的仙鹤》,这部作品被誉为“西藏人民献给新时代的歌”;陈人杰作词的《故乡之上》,被降央卓玛传唱至雪山深处……陈人杰与众多藏族艺术家一起,在创作中续写了民族团结、藏汉血脉长流的优良传统。

2019年,第三次援藏任期结束,陈人杰的选择又一次令人震撼:申请正式调藏工作,成为真正的“西藏人”。他说:“援藏的时候,总觉得自己还是个‘过客’,有一只脚还在杭州。现在,我把两只脚都稳稳地踩在了西藏的土地上,高原就是我的家。”

从“援藏”到“留藏”,陈人杰的生活更加忙碌,但他依然保持着旺盛的创作热情。在陈人杰心中,雪域高原的珠穆朗玛峰与江南故乡的天台山,不是割裂的两端,而是相互交融的整体。他常在诗歌中将西藏的大气粗犷与江南的温婉细腻结合,并创造出独特的审美意境:“世界屋脊的瓦片/像闪亮的鳞游在幸福里”。“世界屋脊”是西藏的豪迈,“瓦片”则承载着江南的乡愁,两者结合,形成了震撼人心的艺术张力。

2019年国庆节前夕,正式“留藏”不久,陈人杰就接到了一个驻村督导的任务。他迅速与同事从拉萨出发,跨越1000多公里,住在怒江边满是蜈蚣的房里。深夜,陈人杰在厚重的帐子里辗转难眠,怒江的涛声仿佛与钱塘江的潮音重叠,一个神谕般的声音刺破迷茫:“你只有继续写诗,才对得起自己与家人。”于是,饱含愧疚的《与妻书》在泪水中诞生:“我选择了你,即选择使徒、远方/仿佛这一生都在苍穹下”。

西藏重塑着陈人杰的创作,更影响着他对生命的认知。当在高寒的土地上挥起铁锹、虎口被震裂的瞬间,他进一步读懂了西藏——未经雕琢的原初诗篇。这里不长树,却生长着千年不朽的神话;没有被人力随意改造的痕迹,却让每个踏入者的灵魂重归本真。陈人杰突然想起当年那曲行署门口“种活一棵树奖励十万”的悬赏——自己何尝不是在精神的荒原上栽种希望?从援藏到留藏,从物质丰盈到追寻精神的富足,这场生命的跋涉,既是对信仰的坚守,更是对时代的回应。

在西藏,陈人杰最爱读的诗人是屈原。“以前在江南,对《天问》《九歌》没有特别深的感受,但在西藏,我理解了屈原之问”。当诗歌在雪域绽放,他幽默地说:“诗歌由我不由天嘛!”以热血书写人生,陈人杰也在高原完成了对生命最壮丽的叩问。他的诗集《山海间》将笔触伸向脱贫攻坚的壮阔史诗,勾勒出共产党领导下西藏的时代巨变,诗的上中下三卷如展翅鲲鹏,以现实主义为骨,以赤子深情为翼,在诗歌史上镌刻下高原的印记。

2022年,《山海间》从219部参评诗集中脱颖而出,荣获第八届鲁迅文学奖。这是陈人杰雪域悟道的灵魂之诗、生命之思,也是高原诗歌向着诗歌高原迈进的愿望之书。在颁奖典礼上,陈人杰谦逊地说:“我只是一个在雪线上丈量理想的江南游子。”

2024年,在“两路”通车七十周年、西藏民主改革六十五周年、中央对口援藏三十周年之际,西藏自治区党委宣传部领导的一句“你不写谁写?”,让陈人杰接下了一个颇具挑战的创作“作业”。3天闭门枯坐,案头稿纸却始终空白如洗。1月10日凌晨5点,陈人杰推开住处的门,只见雷霆在天际交接,闪电撕裂云层,暴雨倾泻而下。天地间翻涌的磅礴力量,似将万物重塑。他凝滞的思绪,如决堤之水奔涌而出——

有多少霹雳就有多少惊觉

就有多少骤雨催促的启程

门推开了新中国的黎明

青丝盈满汁液

轰雷般百万誓师的奔赴

像雨脚踏出一座雄赳赳的雨城

…………

这首900余行的长诗《喜马拉雅》,被誉为“中国共产党经略西藏的现代史诗”,并获得2024年度人民文学奖诗歌奖。

在山海间架起虹桥

仿佛故乡与他乡

一半在九霄高悬,一半在体内下沉

以我为虹,架起两个天堂之间的对话

神性与苦难,都在用闪电划开诗行

——陈人杰《山海间》

“西藏是片神奇的土地,它教会了我什么是敬畏、什么是感恩、什么是奉献。我的生命已经与这片土地紧紧相连。”从证券从业者到援藏干部,最终成为西藏人,他初心未改,始终用双脚丈量着西藏的每一寸土地,用双手改善着牧民的生活,用诗歌记录着时代的变迁。

陈人杰的书房里,摆着好几块西藏的石头和申扎的冻土,旁边是儿子寄来的西湖莲蓬。这位进藏干部用青春与诗行证明:真正的西部情怀,不是短暂的热血,而是将生命化作高原的根系,在苦寒中绽放出春天的绚烂。

如今,陈人杰效仿陶渊明,在住所开辟了一方菜园。他一边展示收获的一大袋土豆,一边告诉记者:“马上就能种小白菜了。”不失农家质朴本色的他,仍坚持每年走访牧区,裤脚沾满牦牛粪与格桑花粉。问他为何选择留下,他指向远方的雪山:“你看,喜马拉雅后面还是喜马拉雅。人若只活一次,就该活成山脉啊!”

当雪域春归,长流不息的喜马拉雅

像雪人喷吐钻石的光华

再一次诞生于蓝海的羽翅之下

——陈人杰《喜马拉雅》

从东海之滨到世界屋脊,陈人杰的人生轨迹,是一场关于青春、理想、奉献的伟大迁徙。在雪域高原的灿烂阳光下,他的身影有些渺小,但他的精神追求,却如喜马拉雅山一般,巍峨耸立。

《光明日报》(2025年11月21日 14版)