点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【千字说文之“玉出昆冈”】

作者:张祎昀(北京师范大学民俗典籍文字研究中心讲师)

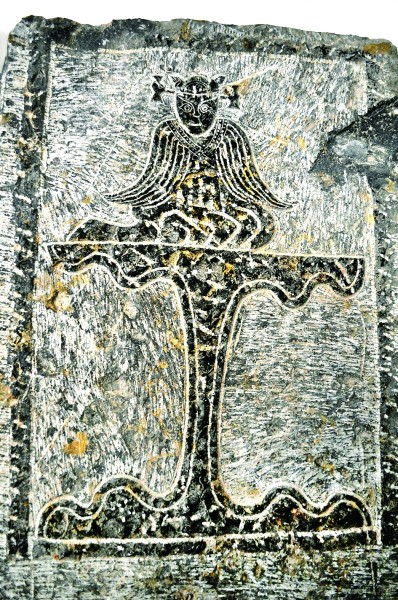

汉画像石玉胜羽衣西王母

《千字文》从天地宇宙的宏大背景起笔,进而聚焦于古人生活的这方水土,首之以天文、继之以地理,为关于世界的百科知识划定经纬。“金生丽水,玉出昆冈”,就用黄金、宝玉两种来自西南、西北的珍贵物产,点亮了地生万物的瑰丽光彩。中国用玉,最早发现于距今约八千年前的兴隆洼文化之中;昆冈之玉,亦早见于秦汉时对昆山玉石的称美。玉的使用与观念是中国文化中颇具特色的一面,透过汉字、典籍与文物,更能理解我们对它一以贯之的喜爱。

玉石质硬,加工不易,玉器因而珍贵,玉璧、玉琮、玉卷龙等均极贵重,但汉字所记录的“玉”,最看重的或许并非玉器本身的价值。甲骨文中的“玉”字,描摹了一串用线绳连缀的玉片,在顶端结成装饰性的流苏状,正是玉佩的象形。“玉”字演变到金文、小篆阶段,玉佩的繁饰之形省去,只留下等距连属的三玉之形。显然,这一字形容易与“王”字相混,因而在隶、楷之中于右下加注一点以示区别,成为今天通用的形体。不过,“玉”字的原形在汉字系统中亦多有保留,“琳”“琅”“琼”“瑶”“琉”“璃”等与玉石相关的字,我们常将它们左旁的形符称为“斜王旁”,实际上它们本应被称作“斜玉旁”。

西周时贵族佩戴的七璜组玉佩

古文字“玉”的形象来自玉佩,而且是最为庄重的组佩,亦称杂佩,《诗经·郑风·女曰鸡鸣》中青年夫妇互诉衷情,誓言“与子偕老”,杂佩便是他们感情的见证:“知子之来之,杂佩以赠之。”《毛传》解释说:“杂佩者,珩、璜、琚、瑀、冲牙之类。”据此可知,组佩即以不同形制的玉器组织而成,考虑到古代的生产水平与玉石的坚硬质地,这样的礼物不可谓不贵重,所象征的情谊不可谓不深厚。在礼制完善的周代,组佩更成为身份的象征,地位越高的贵族,所用组佩越长,其中作为间隔的璜(横置的半块玉璧)的数量也越多,多者可达七璜。

《礼记·玉藻》:“君子无故,玉不去身,君子于玉比德焉。”繁复的玉佩并非只为美观,更重在反映佩戴者的礼仪与修养。这首先表现在玉饰对人行动的限制上,《玉藻》亦曰:“古之君子必佩玉,右徵角,左宫羽。趋以《采齐》,行以《肆夏》,周还中规,折还中矩,进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。”玉佩随着人的快步慢走、进退转折而互相碰撞,如果举止合乎规矩,则玉声动静中节、清越成章,“故君子在车,则闻鸾和之声,行则鸣佩玉,是以非辟之心,无自入也”。行走时周身的玉鸣与驾车时辕轼的铃响一样,是礼制威仪的外显,自如地隔绝了邪僻之心的搅扰。

图1

玉声外化于行,玉德内蕴于心。《说文·玉部》曰:“玉,石之美。有五德,润泽以温,仁之方也;(见图1)理自外,可以知中,义之方也;其声舒扬,尃以远闻,智之方也;不挠而折,勇之方也;锐廉而不忮,洁之方也。象三玉之连,丨其贯也。”这段解释从玉的不同特点阐发其德性,以质地温润象征仁德广泽,以外观通透象征义理得中,以鸣声高扬象征智慧远大,以体性刚强不屈象征勇气坚毅,以棱角不过分尖锐象征群处有节。《荀子·法行》《管子·水地》《礼记·聘义》等篇,更广记玉有七德、九德、十一德,赞美它的丰富内涵,或即为《说文》所本。细密的玉德观念体系,可见古人治玉之精、用玉之慎、观玉之审、思玉之勤、爱玉之深,玉文化就这样早早植根于中华文明之中。

随着周室的危亡,礼崩乐坏之下种种外在的礼仪限制也随之衰微,组佩等玉器也在此列。然而,汉代有以玉柙(即玉衣)求尸身不朽的奢侈葬仪,隋唐亦将玉带作为高级官员的服饰,玉器始终维持着它作为崇高身份象征的地位。宋元以降,玉器更多地“飞入寻常百姓家”,或工或拙的大量观赏玉、饰品玉广泛流行于民间,被视为雅趣与品位的代表,直至今日也在人们的藏玩穿戴中占有举足轻重的地位。中国人对玉的独特喜爱跨越千年,不只在乎玉形之美,恐怕还需归本于玉德之高,正如章鸿钊在《石雅·玉类》卷首总结的那样:“古之君子比德于玉……而数千年来仁义智勇之风遂炳焉与日月并著,虽三代云远,而种族之德历久不渝,盖有取于是者焉,岂徒以其物哉!”

良玉至宝如此,又将何处寻得?《千字文》选取了玉石最显赫的产地——出乎昆冈。巧合的是,同“玉”字一样,“出”“昆”“冈”三字的历时变化中都存在字形或字词关系的歧异,试一一解之。

甲骨文“出”字,由象足形的“止”字置于象坎穴的曲笔之上构成,合起来表达脚步离开坎穴之意,反映了古人穴居的生活经验:离开坎穴就是外出。在金文中,“止”与曲笔的位置关系发生变化,笔画也出现粘连,至小篆则完全失去“止”形,“出”字早期构意逐渐消失。《说文·出部》曰:“出,进也。象草木益滋,上出达也。”许慎根据小篆解释字形,构意与早期字形稍有偏离,但对“出”词义特点的把握则相当精确。“出”与“入”相对,在动态上强调由内而外地运动,因而往往带有超出一般水平的惊异效果,《孟子·公孙丑上》将孔子比作走兽中的麒麟、飞鸟中的凤凰:“出于其类,拔乎其萃,自生民以来,未有盛于孔子也。”《阿房宫赋》开篇“六王毕,四海一;蜀山兀,阿房出”,在这段繁密的韵脚字中,“毕”“一”“兀”都是收敛的,而最终落到外现的“出”上,仿佛整个儿强秦的势力都在下托举,阿房宫就不能不“覆压三百余里,隔离天日”了。其他如“出色”“横空出世”等,也都是这样的表达,由此反观“玉出昆冈”,更凸显了宝玉的珍贵与奇异。

图2

金文中的“昆”字未有确论,或说象昆虫之形,即“(见图2)”(kūn,以二“虫”表示“虫之总名”)的象形初文。《说文·日部》则曰:“同也,从日从比。”无论哪种解释,与“昆冈”之“昆”都只是假借关系。“昆冈”即昆仑山,取名“昆仑”,极言其广大。“昆仑”是一个典型的叠韵联绵词,与之相关的词语还有“混沦”“浑沦”“鹘沦”“囫囵”等,都表示浑然一片的整体之义。既能包含全体,则自然指涉广大,昆仑山是横贯中国西部的山脉,其高大无垠的形象深入人心,甚至传为“其高万九千里”(《淮南子·原道训》高诱注)。后人为昆仑山造“崑崙”二字,才给这个意义指定了专门的符号。“冈(岡)”字在古文字阶段构形稳定,均为从山网声的形声字,其本义如《说文·山部》所说“山脊也”。由此“冈”亦可泛指山岭。隶楷阶段,“冈”字笔画粘连,后来,人们增添“山”旁,分化出新的形声字“岗”。“冈”在古代可指大山,如杜甫《前出塞九首·其二》:“捷下万仞冈,俯身试搴旗。”今天“冈”的所指范围缩小,只指起伏较小的山梁或土坡。“昆冈”指的是昆仑山,其中的“冈”自然是大山之谓,把握“冈”的古今异义,方不致疑惑。

昆仑山很早就作为仙山出现在典籍中,寄托着古人对于西方未知荒野的无限想象,如《山海经·大荒西经》曰:“西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘……有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。”艰难险阻拱卫、万物尽有的神人居所,真是世人所向往的仙境,《穆天子传》、嫦娥奔月等记述西登昆仑、访仙求药的传说,更为此山增添几分神秘色彩。《史记·大宛列传》记载张骞通西域后,汉使溯河而上,从于窴(即今新疆和田地区)采得玉石而归,终于回答了屈原“昆仑悬圃其尻安在”(《楚辞·天问》)的疑问。司马迁由此感叹:“《禹本纪》言:‘河出昆仑。昆仑其高二千五百余里,日月所相避隐为光明也。其上有醴泉、瑶池。’今自张骞使大夏之后也,穷河源,恶睹《本纪》所谓昆仑者乎?”看来,拨开了神秘面纱,唯有“玉出昆冈”不是虚言。

回到《千字文》,“玉出昆冈”与“金生丽水”相对,不仅是字句的工整对仗、物产地理的呼应,更融合了金与玉之间相对、相合的巧妙关系。金、玉相对,金性寒凉而象征决断、杀伐,玉质温润而代表怀柔、仁德。如《左传·闵公二年》载晋献公命太子申生伐东山皋落氏,竟以金玦(环缺一口为玦)送行,狐突感叹:“金寒玦离,胡可恃也!”金玦意味着冷漠的诀别,晋献公废长废嫡、另立宠妃骊姬之子的意图昭然若揭。与之相对的壮行之礼就是玉环,表示热切地希望出征之人能够返还,就像环形始终能回到起点一样。金、玉相合,它们同样是贵重的矿产宝物,也同样可以喻指多种美好的品质与祝福,因而在使用中更多是“和谐共处”。如谓人内外皆美可用“金相玉质”,称美好爱情即说“金玉良缘”,赞学有大成则曰“金声玉振”。又如在物质文化中有着长久的金玉合器传统,金镶玉工艺更被用在2008年北京奥运会的奖牌之上,是中国传统文化与奥林匹克精神的结合。

金与玉刚柔相济、相辅相成,不仅在文字上相当相对,而且在文化内涵上韵味相契,以此二者开启《千字文》关于地理的篇章,或许也暗合人与自然和谐兴利的智慧吧。

(图片均由作者提供)

《光明日报》(2025年11月21日 16版)