点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【谈文绎史】

作者:姚丹(泰州学院音乐学院讲师)

“平沙落雁”是“潇湘八景”之一,以秋日雁落沙洲之景,融自然物候与人文哲思于一体,逐渐演变为贯通文学、绘画与音乐的经典文化母题。

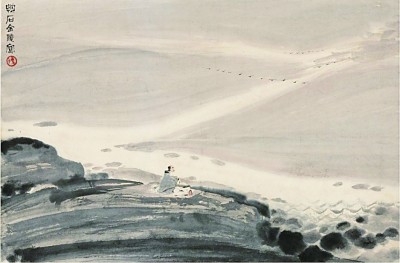

平沙落雁图 傅抱石/绘 作者供图

先秦《礼记·月令》已有“仲秋之月,鸿雁来”的记载,将鸿雁与秋季物候紧密联结。三国时期,傅玄沿用乐府旧题作《鸿雁生塞北行》,以“塞北”“远行”等语强化其漂泊意涵;曹操《却东西门行》“鸿雁出塞北,乃在无人乡”一句,以雁喻人,深化了其象征漂泊与离愁的内涵。

南朝时,“秋鸿”意象趋于丰满。鲍照《观漏赋》中“随秋鸿而泛渚”,借雁影抒发时光流逝之思;沈约《岁暮愍愍衰草》以“秋鸿兮疏引”勾勒岁时萧疏之态;江淹诔文则以“秋鸿初分”延伸出别离与生命的哲学意蕴,使鸿雁从物候象征升华为承载生命哲思的艺术符号。

唐宋时期,鸿雁意象进一步成熟,成为诗文创作中的核心符号之一。白居易《秋江送客》以“秋鸿次第过”衬托人世飘零;卢照邻《西使兼送孟学士南游》诗中“怅望待秋鸿”句则借雁书写远游之思;戴复古《无题》诗“又听秋鸿叫断肠”句将雁鸣与悲情直接关联;赵励《秋鸿赋》中“念江山而犹远,犯霜露而无托”,则强化了其与征人乡愁的联结。古人借鸿雁构建出“天人互喻”的象征体系,不断为鸿雁的自然属性赋予伦理内涵。

与此同时,文学传统与地理意象共同塑造了“平沙落雁”的审美意境。湘江流域沙洲雁宿的实景,结合“雁不过衡阳”的传说,使回雁峰与“衡阳之浦”成为鸿雁南飞的文化地标。王勃《滕王阁序》与杜甫《归雁》,将秋雁与羁旅之思紧密相连,构建出萧瑟苍茫的审美图景。至常建《泊舟盱眙》“平沙依雁宿”一句,首次在诗中明确将“平沙”与“雁”意象结合,标志着“平沙落雁”从自然景象发展为融合伦理、情感与哲思的文学母题。

鸿雁作为传统绘画的重要题材,至唐宋时期已形成成熟的技法体系与象征内涵。据《历代名画记》记载,东晋顾恺之曾绘《凫雁水鸟图》,可见渊源已久。入唐以后,雁题材绘画日趋兴盛,《宣和画谱》中著录有阎立德《沈约湖雁诗意》、黄筌《霜林鸡雁图》、徐熙《宿雁图》等多幅名作;唐代墓室壁画中的雁鸟形象(如新疆阿斯塔纳墓、北京王公淑墓等处所见),笔法精准、造型生动,体现出深厚的写实传统。

“平沙落雁”的视觉表达可追溯至五代北宋时期。郭若虚《图画见闻志》记载五代黄筌曾绘《潇湘八景图》。至北宋,沈括《梦溪笔谈》进一步指出宋迪以画“潇湘八景”闻名,其中“平沙雁落”一景,成为后世诗、画、乐共通的意象源头。

传世南宋牧溪、王洪所作《平沙落雁图》,呈现出同一主题下的两种意境构建方式。牧溪本以水墨淡彩为主,画面透露出天地苍茫、聚散无常的禅意。王洪本雁群呈S形落于沙洲,其构图兼具写实性与符号性。

北宋僧惠洪称宋迪八景图为“无声句”,自题诗为“有声画”,其《平沙落雁》诗云:“湖容秋色磨青铜,夕阳沙白光蒙蒙。翩翻欲下更呕轧,十十五五依芦丛。西兴未归愁欲老,日暮无云天似扫。一声渔笛忽惊飞,羲之书空作行草。”诗中“雁落”“惊飞”“书空”等意象,恰为相关绘画与琴曲提供了文学注脚。

在古琴艺术中,“平沙落雁”主题主要通过琴曲《秋鸿》实现从视觉意象到听觉表达的转化。明初朱权主持编纂的《神奇秘谱》(1425)收录《秋鸿》一曲,全曲共36段,以“秋鸿远征”喻示隐士远志,融个体命运于天地秩序,是继《广陵散》后篇幅最长的琴曲之一。故宫博物院所藏明初《秋鸿》图谱册,封面题签“琴谱”下方标注“平”“沙”“落”“雁”四字序号,明示其与“平沙落雁”意象的关联。

琴曲《秋鸿》的段落命名深植于鸿雁文学符号体系。如图谱册第23段“书空”与《神奇秘谱》中“写破秋空”,皆源自前引北宋惠洪《平沙落雁》诗“羲之书空作行草”之典,以雁阵飞行比拟书法笔意,实现音乐节奏与空间意象的融合。

图谱册中“秋鸿”标题下有小字夹注:“妙品。夹钟清商曲。世谓清商楚望谱,瓢翁、晓山翁累删。”古琴学家郑珉中指出,“楚望”指南宋琴家郭楚望,“瓢翁”为浙派徐天民,“晓山”即其孙徐晓山。郑珉中认为此谱为原装旧裱,属浙派徐门传谱,早于《神奇秘谱》,故《秋鸿》作者应溯源至南宋郭楚望,表明此类琴曲南宋时已流传。

文献记载进一步印证此说。宋末元初仇远《冷斋听弹琴》末句“援琴鼓秋鸿,洗我耳目尘”,记录该曲当时已被演奏;元末明初陶宗仪《听琴行》诗中“渔翁泛泛沧浪艇,潇湘水云千万顷”所指即为郭楚望名曲《潇湘水云》,而“改弦别奏清商曲,秋鸿飞云声断续”一句,更将《秋鸿》与《潇湘水云》等经典琴曲相提并论。该诗系统串联了从上古至近古的20余首琴曲,涵盖圣王教化、文人忧思与历史叙事等多类题材,而《秋鸿》能跻身其中,足见其在元末已被琴家与文人视为清商曲系中的重要作品。这些材料表明,《秋鸿》于南宋已流传,于元代持续传承,夯实了其早于明代、渊源于宋的流传脉络。

至明清时期,以“平沙落雁”为题的琴曲进一步普及,成为流传最广的古琴名曲之一。明代《古音正宗》《蕉庵琴谱》等多部重要琴谱均收录不同版本的《平沙落雁》,清代琴坛更出现虞山派、广陵派、川派等多个流派的传谱,曲意亦从秋鸿远征延伸出隐逸、归思等多样内涵。

“平沙落雁”在文学、绘画与古琴中的多元阐述,彰显了中国艺术“观物取象、以象尽意”的创作传统。正如傅抱石《平沙落雁图》所呈现,高士抚琴于平沙远水之间,雁阵掠空、淡墨氤氲,不仅以视觉语言具象化了诗境与琴心,更通过“画外音”般的悠远琴意,实现了诗、画、乐三种艺术形态的浑然交融。

《光明日报》(2025年11月21日 16版)