点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:舒湛(武汉大学博士生)

17世纪末,法国出现了旨在启发幼儿心智的文学作品。作者利用对孩童的观察和自身的成长经历,结合当时的人文科学水平,试图为特定阶层培养符合其社会理想和道德标准的后代。18世纪的启蒙思想家针对孩童的性别、家庭的经济差异、学习内容和方式进行了更广泛的探索,尤其重视自觉求知,令其养成对事物的鉴别力。19世纪的文学家秉承前人的教育观,结合自身性格和实践,打破阶层和性别壁垒,塑造了个性健全的儿童形象,为儿童身心的全面发展奠定了价值基础。20世纪,法国通过完善基础教育体制、公共事业建设和对科学、文化以及艺术的扶持,为孩童提供了平等的教育机会、后期相对公平的人才选拔机制和自我完善的社会条件,实现了三百多年来蕴含在法国文学作品里几代人的设想和期待。

萨金特绘画作品《康乃馨、百合与玫瑰花》 资料图片

1、费内隆的教育计划

法国第一部旨在教育儿童的文学作品是1695年由神学家、诗人费内隆创作的《忒勒玛科斯历险记》。1689年,作家被路易十四任命为其孙、勃艮第公爵路易的家庭教师后,便着手为时年七岁的“小太子”量身打造这本杂糅了文化与历史常识、探险故事、社会风俗差异和政治制度讨论的作品。故事以倒叙的形式,描绘了忒勒玛科斯遇见曾与其父亲密共处的仙子卡吕普索,并向其讲述在家庭教师门托尔的陪伴下,去国漂泊数年间的见闻。书中的主人公和小路易出身相似,是古希腊诗人荷马创作的《奥德赛》史诗里伊萨卡国王奥德修斯和珀涅罗珀的独子。只是,和费内隆养尊处优、与长途旅行无缘的学生不同,书里的王子遭遇过风暴和海难,曾帮助其他国王抵御野蛮人的入侵,还被敌国的舰队俘虏。他既在绿洲里牧过羊,也体验过阶下囚的生活,被禁足于海边的塔楼里。他到过当时文明兴盛但民情制度不尽相同的皮洛斯、斯巴达、腓尼基和塞浦路斯,足迹甚至远至贸易兴旺的推罗城和埃及。

费内隆试图影响未来君主对艺术、政治、社会等多领域的看法。书中忒勒玛科斯的家庭教师门托尔曾是奥德修斯的好友,因受智慧女神雅典娜的吩咐才伴随学生远行,其目的正是锻炼未来的君主。在故事的结尾,王子将他的老师看作忠诚的朋友,而非下级。可以说,门托尔就是费内隆的理想化身,而“门托尔”一词也成为后世助力艺术或教育事业之人的代称。同样,书中师生针对别国见闻展开的大段对话,实际上表达了费内隆对太阳王借“君权神授”名义独断专行的不满。他将绝对的皇权比作一根树枝,握他的人深知过则易折的道理,却因贪恋权力又顾忌后果而不敢放手。作者还认为君主只是法律的捍卫者,需要“牺牲自己的休息与自由,来保全公众的大自由和幸福”。可以说这部“儿童读物”实则是谏书,寄托着作家维护公共利益的政治期待。

在费内隆生活的年代,科学有序的教儿计划似乎是贵族的专利。费内隆还曾受博维里埃公爵夫妇所托,为其家中的八个女孩著成《论女孩教育》一书。这本法国第一部论述女性教育的作品在饮食、运动、学习模仿、道德作风培养等方面给出了建议。作者认为家长对形成两性意识前的孩童应一视同仁,需先强壮其体魄,提升对环境的感知力,不必过早进行知识文化教育。成人尤其要端正自身言行,不仅需在日常生活中充当孩子的楷模,也应避免因言语和外貌的主观喜好对孩子有所暗示,令孩子养成自恋自夸的习惯,并注意不在其形成独立分析问题的能力前,过多表达对他人的论断。由于上流社会的轻浮举止,作者也认为应该开展女子基础教育,因为她们将是“操持未来国之栋梁家业的主人,教育下一代的母亲”。他建议女孩应早了解乡间收获的意义和城市里手工艺品的制作工序,对财产实际价值具备一定的概念。而鉴于女子更为感性,易受“全部的热情,又或是突如其来的厌恶”驱使,费内隆认为家长应加以引导,使其具备“对事不对人”的判断力;尤其需要注意女孩的成长小圈子。作者另外还着重表达了母亲的陪伴对女孩的影响,认为她们可以读短文、讲历史故事、玩开发智力的游戏,“她若不在母亲跟前觉得无聊,就不会想往没那么有德有益的圈子里逃”。

2、伏尔泰的实用教育与卢梭的平民教育

费内隆对母亲这一家庭角色的关注也影响了18世纪的启蒙思想家伏尔泰。1761年,伏尔泰以对话的形式创作了短文《一个女孩的教育》。主人公索夫罗妮面对与自己两情相悦的男子时,并未选择沉溺于激情,而是在认真分析双方的性格后,认为二人并不合适。她庆幸自己没有进修道院接受闭塞的神学教育,在孤寂中度过懵懂的青春期,最终将围栏外随便哪位求娶的男子看作身心的“解放者”。这份清醒来自母亲的教导——她没有把孩子视作“打扮一下,呈给他人观赏,之后再关起来的洋娃娃”,而是视作会思考的人。和费内隆一样,伏尔泰也坚持不应该助长女孩在才智上的好胜心,而需重视道德情操的培养,但他认为儿童都需接受适当的艺术熏陶,启发心智,并宣扬优秀戏剧作品对人格的塑造作用:“悲剧带我领略我崇高的灵魂,喜剧则令我举止得宜。”同时,他也认为平民女孩需要接受实用型教育,以便从事与性别合宜的劳动,自食其力。

伏尔泰 资料图片

与费内隆和伏尔泰不同,卢梭认为父亲才是幼儿教育的主体。因而,在《爱弥儿》这部共计五卷的育儿专著里,作家将前四卷都用来阐述对男孩的培养理念,认为男孩生来即承担着教育后代的义务:“他欠人类的,他欠社会的,他欠国家的。任何能够偿还这三重债务而没有偿还的人都是有罪的。”而母亲则应专注于对女孩的陪伴,因为她无需家庭教师。他的小说《新爱洛伊丝》也反证了该观点,描摹了朱莉与家庭男教师圣普乐爱而不得又无法忍受对丈夫精神上的不忠,最终因溺水染病身亡的悲剧。卢梭认为家庭教师缺乏社会关系依托,思想易受热门思潮影响且生活闲散,不是幼儿积极的榜样,而对理想女性的定义则是:“有品位不一定有学识,具备判断力却不必经历”,如同爱弥儿的良配是正直单纯、并未受过系统文化教育的苏菲。卢梭觉得女孩需要明辨是非,且保持一定的好奇心,甚至认为丈夫应负责对其进行思想文化培养:“她不给丈夫当教授,而是做他的弟子”。他点明只有如此,男女双方才会把为家庭尽义务当作乐趣。

作家将陶冶女孩情操的任务交给母亲,而对其才智的开发则依靠丈夫,其初衷并非认同男女在智力和权利上的不平等。他在《爱弥儿》中认为,依照当时社会现状,女子在经济上需依靠男子,而对娱乐的依赖和因文学作品而起的、不切实际的幻想将可能产生令家庭不堪承受的花销。而在他所处的时代,上至国王路易十五的对外征战和决策,下至掌握国家秘密信息的沙龙社交圈,常受贵族女性一己好恶左右。在《忏悔录》里,他描述过文人们借讲“俏皮话”的能力而获得掌握权势的女性垂青,而他需赡养妻子一家,抄谱的辛劳所得付不起贵族夫人们奴仆的小费,雇不起最低档的马车。卢梭所提出的女子教育旨在通过改变她们对物质和权力的需求与向往,实现平民家庭自给自足的理想,反抗上层阶级的经济控制和思想压迫。同样,他认同费内隆的观点,认为对一切科学知识的汲取都应该建立在儿童已具备成熟判断力的基础上。与伏尔泰相反,他结合自身当学徒的经历,认为平民教育以学习手艺为目的动机不纯,且导致阶级固化。对幼儿的培养应符合其天性,并给予其平等的人生选择。他批评成人过早让孩子成为学徒,剥夺其接受高等教育的机会,以满足自己的功利心。在《爱弥儿》的引言里,卢梭对读者寄语:不要只在孩子身上找寻成人的影子,而遗忘自己也是曾经的孩童。

3、乔治·桑的道德教育

乔治·桑真正理解了这位被她视作“我的可怜的、神圣的导师”对教育的看法,她在1837年发表的长篇小说《莫普拉》中写道:“人生来带着或多或少的激情,在社会中又因利用它的能力产生分别。但教育可以也应该为所有人与事找到出路,最重要的,是为每个人找到适合他的培养方式。”1842年起,在以连载形式发表的长篇小说《康素爱萝》里,乔治·桑塑造了出生于社会最底层且充满艺术激情的女孩形象。她不知其生父,母亲是流浪到威尼斯的外来者,以乞讨和卖艺为生。孩提时,康素爱萝因为嗓音优美,获得了著名作曲家波尔波拉的关注,入选了其执导的教堂唱诗团。对歌唱的痴迷让她活得“幸福、纯洁、隐秘”,甚至不在意幼时丑陋的容貌。波尔波拉教导她谦逊、本分、摒弃嫉妒之心,如同父亲一样照顾她,而母亲在生命的最后一刻也不忘让康素爱萝发誓永远自尊自爱。因此当女主人公初次亮相威尼斯剧院便艺惊四座,她的“智慧和善良通过一种愉悦的形式展现了出来”,即便生活腐化的威尼斯贵族们费尽心思博其青睐,即便竞争对手想尽办法刺激打压,她依旧只在意唱功是否日臻完美。康素爱萝打扮成男孩孤身远行时,露宿野外也不自伤自怜,甚至还能凭借歌喉结交好友、抵付食宿费用,而听见她歌唱的人无论是普鲁士国王、伯爵,还是音乐家海顿,都感受到其嗓音唤醒的是“人类最美好的感情”,更钦佩她以才华获得了相对的经济独立和人身自由。乔治·桑笔下的女主人公就是对卢梭笔下的孩童如何自然、自发地领略知识最好的注解。

卢梭 资料图片

同样,乔治·桑也通过塑造和女主人公一同长大的安佐莱托,表现自私与攀比如何毁掉了向往善意和美的男孩。当安佐莱托发现自己稍下功夫,便能通过取巧和英俊外表获得关注,就不肯钻研乐谱。在他眼里,艺术家之间唯一的关系即彼此挤占资源,因为获得他人认可才是其存在的意义,而不受关注的“真空”意味着“穿透灵魂的死亡”。与其将男孩日渐扭曲的人格看成其对艺术生涯的误解,不如归因于道德教育的缺失。道德教育不仅来源于孩提时的耳濡目染,更应该贯穿整个人生,因为每个面对诱惑的成人,都是需要自我匡正的孩童。

大仲马的好友,加斯帕尔·德·谢维尔在他1878年创作的散文集《乡村野趣》里,也对由费内隆提出的先感知再求知的教育观表示赞同。他强调户外活动能够扩展儿童对自然科学的认识,只有强健的体魄才能让大脑保持吸取知识应有的清醒和活力,而被困在讲台前的孩子只会“日渐苍白细弱”。针对男孩的体育教育,作者结合自身经历提出了具体建议,认为他们从8岁至12岁起,可以尝试游泳和集体运动,并酌情学习骑术,而长到12岁,就可以学剑术。和卢梭一样,他也将儿童看作天真善良的代名词。在作者眼里,孩子应当遵从善意的本心,尊重并理解其生存环境,而这善意本质上又是对他人爱的教育。

4、雨果的教育平等

1848年二月革命后,雨果当选为法兰西第二共和国保守派议员。同年,他于国民议会发表讲话,反对国家以财政紧张的名义削减科学、文艺和教育预算,因为真正负责任的大国应该以消除民众的无知为己任,唤醒他们对“思考、美、公平和事实”的渴望,用以消减人们对物质过度的需求。政府只有通过大范围开设学校、图书馆、博物馆等教育文化设施,让其有“思考、学习、独处、完善自身”之地,个体才有机会走出蒙昧,实现自洽,从而促进社会的和谐。1872年6月2日,雨果在写给法国世俗教育机构负责人特雷布瓦的信里,还提到家庭教育和公民教育缺一不可。他赞同社会主义政治家路易·布朗提出的国家必须取消阶级和性别壁垒、承担起儿童教育义务的主张,还尤其鼓励打破修道院限制身心自由的陈规陋习,创设针对学龄女孩的世俗学校。“家教训练素养,公民教育则推崇科学,孩子成人后,两束光芒将合二为一。”

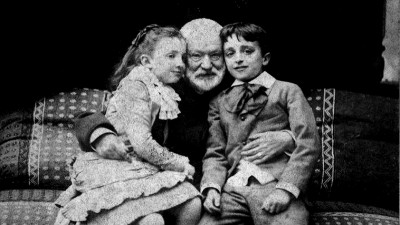

雨果和孙辈在一起 资料图片

对于年逾七旬的雨果来说,家中幼儿更像是一面反射光芒的镜子。儿子查尔斯去世后,雨果便成了孙女让娜和孙子乔治的监护人。在出版于1877年的诗集《做祖父的艺术》里,让娜咿呀学语,仿佛回应大自然之声:“咆哮的大海,铿锵的树林、云、花朵、鸟巢、苍穹”,雨果虽无法参透其含义,却承认其中自有广阔天地。在《乔治和让娜》一诗中,年迈的诗人不知如何与孙子相处,自认堪比“十足的笨蛋”,要将两个婴儿“一个引为向导,另一个当做光明”,但当他凝视这“曙光”和“星辰”的化身,便找到了为人做事的大方向:“在我心中,欲望、计划、超越或合乎情理的事/一切,都沐浴在温柔的光芒中/尘埃落定了,从此我只是爱幻想的天真汉。”他坚定了用其文字和影响力为推进文化和教育作贡献的信念,而这信念不靠筹谋算计,只凭爱来推动。孩子们不仅是无邪的化身,也是希望,是此辈人的动力所在,所以他写道:“我们被邪恶诱惑,受命运推动/蹒跚学步的孩子是最好的支撑。”

儿童自然的言行反衬成人的惯性思维,提醒雨果要以身作则。《让娜被罚不吃饭》一诗讲述了祖父和晚辈互动的小故事。调皮的孙女被雨果罚去小黑屋反思,不许吃面包,但没过多久祖父就心软偷送果酱。为了说服自己该恩威分明,诗人把家庭小事上升到社会危机,认为对犯错的孩子嬉皮笑脸就如同出尔反尔的政府,必然无以建制立威。可理智输给了柔情,他最后还是向孙女道歉,并依照公平原则自愿受同等处罚。于是,让娜恩威并施地说:“那我就来给你送果酱吧。”

长辈可以成为孩子言行的参照,培养其道德和责任感,但最终只有依靠公民教育,才能扫除无知。值得庆幸的是,雨果教育平等的理想被一步步实现了。1936年,法国人民阵线领导人莱昂·布鲁姆被任命为法国总理,人民阵线成员、时年32岁的让·扎伊成为法兰西第三共和国教育部长。从1936年到1939年,让·扎伊确立了小中高三个教育等级,提出国家层面统一的教育日程表,将学生接受义务教育的期限延长至14岁;还提出在学校开设专业指导课程和跨专业教学,为学生提供远足、话剧社团等业余活动和体育课程。

“谁见平民百姓子,飞黄腾达为大使?”让·扎伊曾如此感叹贵族、资产阶级和平民阶层之间世代悬殊的地位。也正是他最早提出设立公立的国家行政学院,由国家培养政府这一庞大机构的官员。他还认可了手工业者学徒的地位,创立了保证和完善科研人员研究成果的国家机构。在艺术领域,他开创了巴黎现代艺术博物馆,整合各省的歌剧院,创立戛纳电影节。他设立了高级别的委员会,利用国家资金对教育的拨款来改善大学生的生活。

从费内隆为“小太子”量身定做儿童读物,到让·扎伊提倡有序的全民教育,以公平为基础选拔人才,法国在为孩童建立和推广科学、平等教育机会的道路上走了三百余年。它囊括了启蒙思想家打破性别和阶级封锁的尝试,包含了文学家的大胆设想,实践了思想家对未来曙光的殷殷寄托,才走到了今日人们触手可及的书本中。也许,这就是当初雨果拒绝国家削减造福民众的科学和文化开支,坚持倡导教育公平的深意。

《光明日报》(2024年05月30日 13版)