点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【著书者说】

作者:杨琪(清华大学美术学院艺术史论系资深教授)

中国几千年的美术创造,传承有序、琳琅满目、美不胜收。

那人面含鱼的彩陶,那古色斑斓的青铜,那稚拙饱满的画像砖与画像石,那气韵生动的人物画,那栩栩如生的花鸟画……一直到近现代,中国美术作品博大精深、浩如江海。

如何理解这个丰富灿烂的艺术世界?笔者所著的《中国美术五千年》一书,撷取从史前先民到近代画家徐悲鸿、齐白石等人创作的美术作品300余件,尝试讲述它们所经历的历史烟云、描绘它们所具备的艺术特征、探寻它们所阐发的哲学思想,以期能为中国美术的普及尽一些微薄之力。

《中国美术五千年》杨琪 著 中信出版社

形与神

中国美术的发展,大致经历了三个阶段。

第一阶段:追求形似。早期的所谓“画”,就是对事物外形的描绘。 “画者,画也”“画,类也”“画,形也”,凡此种种,说明“画”侧重形貌。而“画者,华也”,说明“画”也重视色彩。“以形写形,以色貌色”,是中国早期绘画理论的纲领。这个道理,可由一则故事来说明——《韩非子》里,有一个人为齐王绘画,齐王问画什么最难?那人说,画犬马最难。又问,画什么最容易?那人说,画鬼魅最容易。齐王又问,为什么?那人说,犬马从早到晚都在我们面前走来走去,不能随便画,所以难;没有人见过鬼魅,可以随便画,所以容易。在这个故事里,所谓“画”就是对事物形貌色彩的如实描绘。

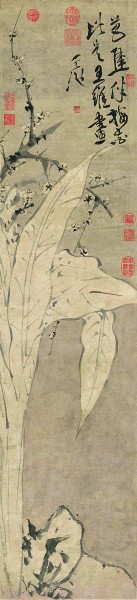

梅花蕉叶图 (明)徐渭

那么,后来的古人为什么放弃了对“形似”的单纯追求呢?因为他们感到,艺术的魅力不在于“形似”。汉代刘安在《淮南子》中说:“画西施之面,美而不可说;规孟贲之目,大而不可畏,君形者亡焉。”这是说,把西施画得很美,可是不能够打动人;把孟贲(战国时的武士)的眼睛画得很大,可是不能够使人觉得威武。为什么呢?因为失去了“君形”。君形,即人物的精神。可见,对人物外貌的单纯追求,反而使艺术失去了迷人的魅力。

第二阶段:以形写神。东晋大画家顾恺之提出“以形写神”,在中国艺术和艺术理论发展史上具有划时代的意义。笔者认为,形与神的关系是:神是形的灵魂,而形是神的基础。而“神”亦有两种:一种是艺术家的“神”,我们就叫作主观的“神”;第二种是艺术表现对象的“神”,叫作客观的“神”——比如画关公就是表现关公的忠义,画张飞就是表现张飞的勇猛。

顾恺之所说的“神”,是客观的“神”。试举一例:郭子仪的女婿赵纵,请画家韩幹和周昉分别给自己画了一张肖像,大家都说画得很像。郭子仪就把这两张画像挂起来,不知道哪张更好。有一天郭子仪问他的夫人:“你知道这两张画像画的谁吗?”夫人答:“画的是赵郎。”郭子仪又问:“哪张像画得更像呢?”夫人说:“两张都很像。但是,后画的那张更好。因为它不仅画得很像,而且能够表达赵郎的精神性格。”因此,顾恺之的“以形写神”理论,实际上是“形神兼备”的理论,或者说,是一种深刻的、全面的写实理 论。

画与心

唐宋绘画,不管是范宽的山水、赵佶的工笔花鸟,还是张择端的风俗人物,都成为写实绘画的标志。北宋中后期,郭若虚提出“画乃心印”,苏轼提出“不求形似”,成为中国绘画从写实走向写意、从模仿走向画心的开始。笔者认为,以中国绘画为典型代表的中国美术,进入了第三阶段。

苏轼的表兄文同是大画家,以画竹闻名于世。苏轼说,文同的《墨竹图》,不仅仅是对客观的竹的反映,而且是画家人格的表现。苏轼本人的《枯木怪石图》,也是自己精神世界的表现,图中那怪石笔意盘曲、那古木挣扎向上,充盈着不为世俗所影响的气节。笔者认为,这幅作品不求形似,意趣高迈,堪称文人画之典范。

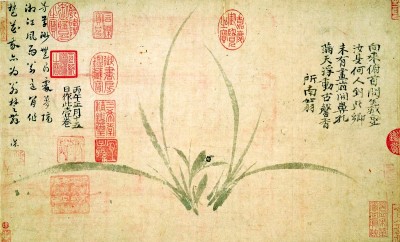

到了元代,不求形似的理念在绘画作品中得到了普遍的贯彻。似可总结——中国的绘画以元代为分水岭,在元代之前追求形似,师法造化,在元代之后追求神似,表现心灵。

缘何绘画在元代产生了这样的变化?这一时期,多数画家对前途感到悲观。这种情绪转化成绘画语言时,却没有纷争,只有云淡风轻。画家王冕笔下的《墨梅图》《南枝春早图》,竟然是繁花似锦、生机盎然。何解?元代汤垕在《画鉴》中说:“画梅谓之写梅,画竹谓之写竹,画兰谓之写兰,何哉?盖花卉之至清,画者当以意写之,不在形似耳。”什么叫作“写梅”?“写梅”与“画梅” 有什么区别?笔者认为,写者,泻也,泻自我之情也。王冕笔下的梅花,无法诉说对国家命运的感慨,只能表达对艺术的热爱。只有繁花似锦、生机盎然的梅,才能表现画家耿介拔俗的心灵。

从那时起,心便成为中国绘画的灵魂。明代董其昌说“一切惟心造”。画中的气象氤氲,原是心中的灵韵磅礴;画中的古木萧疏,原是心中的高逸耿介;画中的一轮寒月,原是画家照耀万物的心。

气与韵

气韵生动是中国绘画的精髓所在。可以说,不懂得“气韵生动”,就不懂得中国绘画。

何谓气韵生动?最简单地说,就是“活”,就是生命。国画最大的特点,最迷人的魅力,就是表现活的生命。

墨兰图 (元)郑思肖

这个特点源于中国哲学。《易经》说:“天行健,君子以自强不息。”这里的“天”,不是指大气层,而是指世界。世界的运动,刚强劲健,因此,君子要像“天”一样,自强不息。《易经》又说:“天地之大德曰生。”

世界究竟是什么?西方人说,世界是物质,或者说,世界是精神。中国古人说,世界是一个活生生的、不断流转、生生不息的生命。所以,绘画就是要表现活的生命。明代董其昌说:“画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。”中国艺术的生命就叫作“生意”,古人说的“气韵”“生机”“生趣”“生气”,都是生命的意思。

也许您会问,人物画、花鸟画是有生命的,山水画也是有生命的吗?

是的。中国人是以生命的精神看待大千世界的,中国的山水画,不论是深山飞瀑、苍松古木还是幽涧深潭,都不是冷冰冰的、没有生命的死物,而是活泼泼的生命。郭熙、郭思说:“山以水为血脉,以草木为毛发,以烟云为神采。故山得水而活,得草木而华,得烟云而秀媚。水以山为面,以亭榭为眉目,以渔钓为精神。故水得山而媚,得亭榭而明快,得渔钓而旷落。”

以北宋画家范宽的《溪山行旅图》为例——看那山,巨峰耸立,顶天立地,堂堂之阵,气势磅礴;看那悬瀑,自上而下,飞泉一线,下临深谷,俯窥而不知谷之深;看那树,下端阔叶成林,地势渐高,千尺绝壑之顶,气节高寒;看那庙宇,殿阁雄伟,巨松长杉,环绕四周;看那商旅驮帮,一队骡马,穿林而过,那最后一人,背架过顶,今不多见。涧桥之左,僧人归来,遐想僧人仰头观瀑:似自天外飘落,环顾四周,森林茂密,水际巨石,驿道桥边,随处可坐,无不佳趣,难道不正是画家隐居之仙境?

你看,山水像一个人一样,有血脉,有毛发,有神采,有秀媚,有精神。一句话,那就是活的生命。

哲与思

中国绘画的另一个显著特征,是与哲学的密切联系。中国的哲学寓于艺术之中,中国的艺术又是哲学的延伸。傅抱石先生说:“中国绘画是民族精神的最大表白,也是中国哲学思想最亲近的某种形式。”

在讲述中国绘画的哲学特征之前,有必要以西方绘画为观照,梳理中国绘画的整体特征。西方绘画的基本理论,是讨论绘画如何对自然进行更好的模仿。而中国绘画重在表现心灵,画如其人,画我同一。西方绘画追求真,中国绘画同样追求“真”。只不过,西方绘画的“真”,是要求真实地反映外部世界,而中国绘画的“真”,是真实表现心灵世界。西方绘画的“真”,靠形似;中国绘画的“真”,不求形似而求神似。西画“真”的表现方式,要靠笔,笔不到就没有“真”;国画“真”的表现方式,不仅仅靠笔,主要靠“意”。

再来看哲学传统。中国哲学与西方哲学最大的不同在于:西方哲学的研究对象是外部世界的本质,其目的是教人如何正确地认识和改造外部世界,而中国哲学研究的对象是人的内部精神世界,其目的就是教人如何做一个更好的好人。

西方哲学影响了西方绘画,西方绘画重再现、重模仿、重典型,绘画追求的目标是真和美,西方绘画的终极目的是使人获得审美愉悦。

中国哲学同样影响了中国绘画,中国绘画重表现、重抒情、重意境,中国绘画的终极目的就是教人做一个灵魂纯净的好人。

中国人物画的终极目的是戒恶劝善。山水画的终极目的是教人淡纷争之心,启仁爱之性。花鸟画(例如梅兰竹菊)的终极目的,是教人具有崇高道德和纯净心灵。

美术家固然需有精熟的技工,但尤需有进步的思想与高尚的人格。正是画家的灵魂,感染着、陶冶着、影响着、净化着我们观者的灵魂。

《光明日报》(2024年06月01日 12版)