点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:盖逸馨(教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员,中国矿业大学〔北京〕马克思主义学院教授、院长)

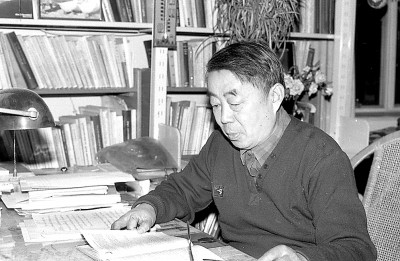

陈至达(1927—1998),福建漳州人,力学家。1948年毕业于厦门大学机械系,1952年研究生毕业于清华大学机械系力学研究所,后任教于北京矿业学院(现中国矿业大学〔北京〕)。曾任国务院学位委员会委员兼力学学科评议组组长,国家科学技术委员会委员兼石油、地质学科组组长。著有《非线性连续体力学》《杆、板、壳大变形理论》《理性力学》等。

图片由作者提供

20世纪80年代,北京学院路一间小小的书房里经常人头攒动。书房布置极为简单,目之所及无非一张书桌,一把老藤椅,一方玻璃匾,余下的便尽是书。一位五六十岁的中年人坐在书桌前,或演算、或讲解,一群年轻人围坐在他身旁,聚精会神。傍晚,斜阳洒在书房一角的玻璃匾上,那上面写着十个大字“品德的楷模,知识的乳母”,映得书房熠熠生辉。

这位中年人是力学家陈至达,中国矿业大学(北京)教授。他醉心于自己深爱的力学,平日里深居简出,行外人很少知道他的名字。

从厦大到清华

1927年,陈至达出生在福建漳州一个书香之家。他天资聪颖,学习成绩优异,高中毕业时,被保送进了厦门大学。青少年时代,陈至达目睹了日军侵华的种种暴行。祖国遭受的劫难让他深感屈辱,心中埋下了爱国报国的种子。

在厦门大学,陈至达的学业成绩依然出类拔萃。毕业前夕,他在学术刊物上发表了一篇关于热工学理论的论文,对国内一位知名教授的观点提出商榷。那位教授看到论文后,不禁对这个年轻人刮目相看,主动向陈至达发出邀请,希望他能成为自己的助手。怀着对学术的热忱和对未来的憧憬,陈至达欣然接受了这位教授的邀请,到上海工业实验所实习。

图片由作者提供

一年后,实习结束,舅父劝陈至达尽快出国,与自己一起经营家族企业,但陈至达没答应,他要为国效力。伴随着新中国成立的隆隆礼炮声,带着满腔热血,陈至达踏入了清华大学机械系力学研究所的大门,成为新中国成立后清华大学机械系的首届研究生。在北京,陈至达亲历了开国大典的盛况。当毛泽东主席宣布中华人民共和国成立的那一刻,整个广场沸腾了起来,人们欢呼着、跳跃着。陈至达站在人群中,望着高高飘扬的五星红旗,目光坚定而炽热,心中充满激动与自豪。“这一刻,我深感自己肩上的责任重大。”陈至达在日记中写道,“我要努力学习,掌握先进的科学技术,为祖国的繁荣昌盛贡献自己的智慧和力量。”

在清华读书时,陈至达得到了张维、钱伟长两位教授的悉心指导。他们不仅是陈至达学术上的导师,更是他人生路上的引路人。

张维严谨治学的态度和深厚的板壳力学造诣给陈至达留下了深刻印象。张维常常鼓励陈至达要敢于质疑、勇于创新,在学术研究中坚持不懈,不断突破,追求卓越。在他的指导下,陈至达逐渐形成了自己的学术研究风格,对于板壳力学有了更深入理解。

钱伟长被誉为“中国近代力学之父”,他的学术成就和人格魅力更是让陈至达敬仰不已。陈至达是钱伟长指导的第一位研究生,钱伟长对陈至达寄予厚望。在陈至达遇到困难时,钱伟长总是给予及时的帮助和提示,让他能顺利渡过难关。钱伟长还给陈至达讲过一个自己读书时的小故事。当年,钱伟长怀着一腔报国之志,想从文学专业转到物理专业,他清晨四五点就到清华大学后面的小山上去读书。有些时候,他发现有个人比他去得还早,此人就是后来家喻户晓的数学家华罗庚。这个小故事给了陈至达很深的触动,他更加深刻认识到,成功之路没有捷径。在清华求学期间,他从早到晚泡在图书馆,沉浸在书海中,广泛接触不同的学术流派,涉猎各门学科,而且边读书边思考,做了大量学术笔记。

在清华大学求学的日子里,陈至达不仅学到了丰富的知识,更从两位导师身上学到了应该如何做人。后来,陈至达在出版自己的学术著作《有理力学》时,在扉页上写道:“感谢我的老师张维教授和钱伟长教授的教诲和积极支持。”这句话不仅表达了他对两位导师的感激之情,也体现了他对学术事业的执着追求和对恩师的深深敬意。

1952年研究生毕业时,陈至达在《中国科学》杂志上发表了论文《轧钢反围盘技术改进的合理化建议》。这篇文章针对轧钢反围盘技术的种种问题,提出能够提高轧钢生产效率、降低能耗的改进方案,既有创新性,也有实用性,获得学术界的广泛认可。有家报社准备将他的改进方案作为全国重点技术革新成果进行报道,在报纸即将付印之际,陈至达要求将成果的署名由个人改为“项目课题组”。报道刊出后,许多同行都来向他道贺,也有人询问为什么要以“项目课题组”署名。陈至达回答,这项成果离不开项目课题组每一位成员的努力,作为一名科研工作者,追求真理、探索未知远比追求名利重要。他说:“科研成果服务于人民才是最重要的,我要做的就是不断创新成果。”

探秘力学 孜孜以求

1952年10月,陈至达到北京矿业学院参加工作。他保持着对科研的热爱和执着追求,继续深入探索力学领域的奥秘。

20世纪五六十年代,国内的生活条件还很一般,陈至达与妻儿四人挤在一间不足30平方米的小平房里。有人好奇地问他,你为什么拒绝海外亲人的出国邀请,甘守国内清苦的生活?他笑了笑:“我的老师们都从国外回来了,建设新中国,我怎么能贪图享乐出国呢?”就在这间小平房里,陈至达夜以继日,刻苦钻研张量分析和微分几何等理论,为日后的学术研究打下了坚实基础。

初到北京矿业学院工作,陈至达定下第一个奋斗目标:建设一个像样的力学实验室。在学校的支持下,陈至达邀请了3位志同道合的年轻人,从零开始,如火如荼地开始了实验室建设。从场地审批、盖章,到订购设备、开箱安装和操作试机,事无巨细,他都自己动手。不少设备是从国外进口的,操作方法也需要从头学起。在他的带动下,大家干起活来都是不分白昼黑夜,用两年时间建成了一个全国一流的力学实验室。1955年,全国第一次高校实验力学会议就在这里召开。也是在这次会议上,陈至达的学术成果得到学界的高度评价,《北京日报》称他是“最年轻有为的力学家”。

图片由作者提供

陈至达一生致力于理性力学研究。理性力学来源于传统的分析力学、固体力学、流体力学、热力学和连续介质力学等力学分支,用数学的基本概念和严格的逻辑推理,研究力学中带共性的问题。当年在清华读书时,他与导师合作研究压延力学,研究成果在实际应用中使轧钢产品产量成倍增长。不过,那篇论文完成后,陈至达发现,还有两个问题尚未解决:一是轧钢时的变形问题,二是力量与变形的关系问题。从此,他确定了自己一生的科研方向。

经过多年研究,陈至达在拖带坐标系的建立上取得了创新性进展。拖带坐标就像是给物质微元发的“身份证”,让每个微元都有一个独特的编号,这是力学研究的重要基础。钱伟长先生早在1943年就提出了这个概念,并发表了板壳变形的内禀理论。陈至达在此基础上,提出“拖带坐标+基本矢量”,用数学张量(变形张量)来表达初始位形基本矢量到当前位形基本矢量的几何变换,在应变概念上取得了一般性的定义,在学术界引起轰动。

在20世纪80年代,学界广泛运用云纹法来测量物体的变形和应变。所谓云纹法,就是在要测量的物体上贴上一个有网格的光栅,当这个物体变形时,网格也会跟着变。然后,在变形的网格上再放一个不会变形的网格板,两个网格叠加在一起会形成特殊的条纹,这些条纹就是云纹。研究者通过分析云纹,就能判断物体是怎么变形的。云纹法因其操作简便而被广泛运用,无论物体是弹性变形、塑性变形,还是静态、动态变形,它都能应对。但是云纹法也有缺点,当物体变形很大或者转动很大时,测量的结果就不那么准确了。陈至达发现,激光束打在光栅网格上会产生频谱,物体变形时这些频谱也会跟着变化。于是,他指导学生进行研究,提出了一个全新的方法——大变形的激光频谱分析测量法,通过分析激光频谱的变化来测量物体的变形,为实验力学开辟了新的研究方向。

从有限变形S-R分解定理到“有理力学”理论体系的建立,从“平面变形应变分量与转直接由应力光圈分解主应力”方法到“大变形力学理论在采矿工程和岩石力学中的应用”,陈至达的学术园地里硕果累累。20世纪80年代,钱伟长如此评价陈至达:“他的理论有广大的实用价值,业已领先于国际学术界。”

陈至达既研究理论又重视实验。他经常泡在实验室里,因为实验室距离公路较近,白天容易受到行车震动的干扰,所以他多是在夜间十一二点之后进去,一做就是大半夜。有一次要开“自动光探仪”技术鉴定会,一切准备就绪,为确保鉴定会顺利进行,会前他又亲自动手做了一遍实验。

陈至达特别重视将理论应用于实际工程中,大变形理论在工程力学、流体力学、固体物理学等多个领域都有广泛应用。例如,在机械设计中,运用大变形理论对物体进行分析,可以更好地理解物体的受力情况,从而优化设计,提高物体的稳定性和强度。在地质学中,地壳的运动和岩体的变形大都是大变形问题,采矿工程中的岩层移动同样是大变形问题。1982年,学校派陈至达与钱鸣高教授一起去英国纽卡斯尔参加岩层力学国际会议。两人顾不上舟车劳顿,在旅途中就开始讨论大变形力理论在采矿工程中的应用问题,乐此不疲。采矿界著名的“采场上覆岩层活动规律”矿压理论就受到这次讨论的启发。

1987年春节,陈至达第一次出国探亲,与舅父在新加坡相聚。此时,他的舅父已是新加坡著名实业家,家族产业遍布东南亚。舅父劝他留在新加坡大学任教,顺便帮助打理家族企业,他谢绝了。陈至达说:“新加坡的亲戚,家家都很富,他们在国外办企业,这是中国人的光荣。但是,我对钱财并不羡慕,因为我是搞学问的。知识也是一种财富,我想在知识上为国争光。”

因材施教 桃李芬芳

受恩师钱伟长影响,陈至达深知教育的真谛在于培养科学精神和塑造个人品德。在数十年的教学生涯中,陈至达善于因材施教,总是鼓励学生大胆创新。他的门下有不少出类拔萃的人才,其中谢和平2001年当选中国工程院院士,何满潮、魏悦广分别于2013年和2017年当选中国科学院院士。

“科学研究必须追求真实和客观,不能有任何的偏见和主观臆断。”陈至达鼓励学生通过科学实验验证自己的猜想,还常常亲自为学生演示实验过程和论文推理过程,悉心毕力帮助学生完成学业。曾有学生带着论文请教陈至达其中的数据问题,师生二人为此做了上百次实验,但受当时的实验条件所限,直至这位学生毕业留校工作,他们都未能得到稳定的实验数据。但陈至达和那位学生都没有放弃,持续开展关于该论文的研究,不断调整和优化实验方法,最终得到科学数据。时隔7年,论文终于发表。

陈至达常带着学生到中国科学院文献情报中心、北京图书馆(今国家图书馆)等机构去查阅资料,手把手教他们检索文献。陈至达教导学生:“要站在巨人肩膀上学习,研究某一方向,就要尽可能多地掌握这一方向的所有学术成果。”陈至达鼓励学生多去图书馆,养成广泛阅读文献的习惯,还给他们资助外出的交通费和餐费,这让其他专业的研究生羡慕不已。

图片由作者提供

1983年,陈至达累病了。人们把他送进医院,输液3天,病情都未见好转。每当有学生去看望他,他挂心的还是他们的课题研究顺不顺利,生怕因为自己生病耽搁学生的研究进度。不待痊愈,陈至达便又全身心投入教学研究工作。

陈至达对研究生要求严格,常常和研究生一起讨论论文选题,通过反复论证确定选题的科学性。在陈至达的指导下,谢和平读博期间选定损伤力学作为自己的研究方向。为了在这一岩石力学的古老难题上取得突破,谢和平跑遍北京各大图书馆,查阅大量中外文资料并详细记录。在积累了充足的文献后,他回到学校,在实验室和计算机房反复做实验、做推演。经历了这段苦行僧般的生活,谢和平终于顺利完成论文。如今,在国际岩石的损伤力学和岩石力学的分形研究领域,谢和平享有盛名。回忆起陈至达,谢和平至今都还记得恩师的叮嘱:“博士选题决定一生的研究方向,选一个能够开创新的研究领域和方向的题目,这很重要。”

陈至达给学生讲课向来一丝不苟,每次上课前都会精心准备教案,备课纸上写满了课程设计、相关示意图和公式。他还经常在课后与学生交流,鼓励学生给自己提意见。无论多么忙,陈至达和学生都坚持每周召开一次组会,而且不断创新组会方式。最初,组会是请学生分别汇报,他逐个指导,然后开始围绕某个课题进行集中研讨,后来改为逐个汇报和主题发言相结合的方式。因为严格的科研训练,学生们培养了独立思考的能力,更加敏锐、深邃,面对复杂多变的科学问题时,能以更为全面和具有创新性的思维去应对。何满潮说,陈至达交给他的力学思维,让他找到了解决问题的方法。在陈至达指导下,他在写作博士论文期间深入研究了深部岩体力学的特性和工程灾害的控制方法,提高了矿山安全开采的理论和技术水平,也为他日后组建中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室奠定了基础。

1983年年底,陈至达患上了面神经麻痹,嘴张不大,吐字不清,讲话十分吃力。尽管如此,他依然带病赴杭州给全国“应用数学与力学”讲习班讲学,每说一句话,他都要努力调整僵硬的舌头,尽可能将每个字都讲清楚。尽管医生要求他多休息,但是他坚持连续五天、每天三小时,为来自全国的130余位学者授课。他说:“大家千里迢迢来听课,我不能辜负大家的信任,多讲一分钟,大家就能多一分钟的收获。”

每当评选“先进”和“优秀”,陈至达总是让给年轻人。因为文章署名的事,他和学生之间常发生小小的矛盾:有些文章在实验和撰写过程中,他作出许多贡献,本该署上他的名字,他执意不署,学生把他的名字写上了,他又划去;有时不得不署了,学生把他的名字写在前面,他又给勾到了后面。

1998年,北京的秋天来得格外早,银杏叶随着秋风掉落,铺满校园的人行道,一位老人被风轻推着往前缓行。这条路陈至达走了四十余年,从风华正茂的青年到头发花白的老者,他面带春风,初心依旧。也是在这个秋天,陈至达与世长辞。

陈至达(前排右三)与导师钱伟长(前排右四)等学者合影。图片由作者提供

次年,恩师钱伟长为陈至达的专著《理性力学》作序,字里行间满是对爱徒的怀念:“陈至达教授对连续介质力学的非线性场论的理论和意义有着深刻而独到的理解,建树颇丰……至达教授一生勤奋耕耘,孜孜不倦,却不知老之将至,在本书刚刚完稿后,便溘然长逝,使我痛失良友。”

陈至达虽然已经离我们而去,但他的学术思想和精神仍在传承和发扬。他严谨的学术态度、勤奋的工作作风、无私的奉献精神以及深厚的爱国情怀,共同构筑了一位科学家的精神“富矿”。陈至达不以个人成就自满,始终保持着对科学未知领域的好奇和探索欲,他的学术追求和品格魅力,将激励一代又一代人投身科学研究和国家建设之中。

为传承和弘扬陈至达等前辈学者的学术思想、爱国精神,谢和平在深圳大学倡导创立了“至达论坛”,激励青年学子追求高尚的道德品质,坚持求真务实的态度,深入探索学术,广泛涉猎各种知识。2022年9月,中国科协、教育部等七部委首批科学家精神教育基地揭牌仪式和“至达书屋”剪彩仪式在中国矿业大学(北京)深部岩土力学与地下工程国家重点实验室举行。“至达书屋”里挂着两幅字,写着对陈至达影响深远的两句话,第一句话是钱伟长的导师冯·卡门教授所讲:“Scientists study the world as it is, engineers create the world that never has been.”(科学家研究规律,工程师改造世界)第二句话是陈至达恩师钱伟长所说:“我没有专业,祖国的需要就是我的专业。”

穷居求志达行道,傥不塞责真负天。在清华大学两位导师的言传身教下,无论生活多么清贫,无论环境多么艰苦,陈至达一生深耕力学研究。他将自己活成了一束光,这束光照亮了力学世界的一方天地,照亮了诸多青年学子的科研生涯,也照亮了他们的人生之路。

《光明日报》(2024年06月03日 11版)