点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【中国故事】

作者:刘平勇(中国作协会员,云南省昭通市作协副主席)

一

八十五岁的母亲打来电话,说西村口的杨三爷走了,要我无论如何回去一趟。

我说,三爷多大岁数啦?

母亲说,八十四了,小我一岁。

也算高寿了,我说。

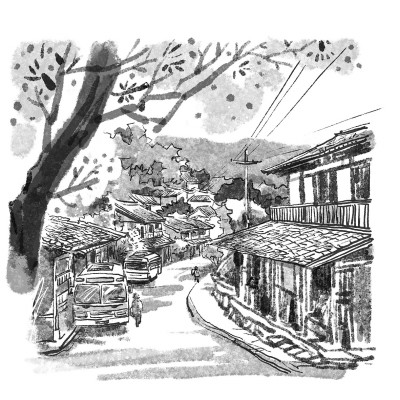

插图:郭红松

母亲叹息了一声,这个岁数也倒不算小,可你三爷平时的身体那个好呀,腰不弯,背不驼,红光满面,仙风道骨。可怎么就走了呢?

得病走的吗?

没什么病,身体很好的,每天散步、读书,走的时候,手里还捧着一本《龙云传》,你知道的,龙云是我们老家人嘛。去书屋读书的张老四跟他打招呼,他老是不搭理,待走近一摸他的鼻孔,没气了,也算无疾而终吧!

母亲的话简洁明了,像个知识分子的口气,还知道《龙云传》,还懂得仙风道骨,还懂得无疾而终。可母亲在我的印象里,是大字不识一个的。我都觉得有些奇怪了。

我喜悦而又疑惑地说,妈,你不觉得你变了吗?

母亲说,咋个变?这些年肩膀疼,腰也疼,下地的时候,腿脚不灵便了。还有,头发也少了,全白了。

我笑着说,妈你真幽默,我说的不是这个,而是你说的话,简直就是一个饱读诗书的大家闺秀。

母亲说,旺子呀,你就别取笑妈了,你说你都几年没回来了!你三爷走了,你小时候,他对你有多好,你是知道的,他是我们家的恩人呀!这些年,我一有空就去你三爷的便民书屋,跟他学写字,学读书。也是,现在不时兴写信了,要不,我都可以写信给你了。

我说,妈,对不起,都五年没回来了!可这次,我一定要回来送三爷一程的。

母亲又长长叹息了一声,然后说,你能回来就好,你三爷也不算白疼你,妈也想你了,要是一家子都回来,那就更好。不过,你说五年没回来了,其实是五年零八个月又十一天了。

我的鼻子猛然一酸。

二

一九七五年,七岁的我,在老家清水沟读一年级。我是家里老幺,上面还有一个哥哥。这一年,十七岁的大哥在一个远房亲戚的介绍下,到湖北去修铁路。

在这里要说说我们清水沟。清水沟不只是一条沟,它是我们村子的名字,不知从哪一代起,我们这个有两百来户人的村子,就因为这条穿村而过的、从未干涸常年流淌着清泉水的沟而得名。清水沟在峡谷里,常年都热,特别是夏天。几乎所有村里的人都喜欢在清水沟里洗澡,甚至晚上在沟坎边搭几块木板垫几张凉席睡觉、吹牛、唱歌、嬉笑。说也奇怪,清水沟的人皮肤白净细腻,性格单纯热情大方,不夸张地说,盛产帅哥美女。

清水沟村地处边远,很多人都是不识字的,要是有的家庭有亲人在外面闯世界写信回来,必然要请杨三爷去读信并且代写回信。村里人都把杨三爷喊作“杨眼镜”。杨眼镜个子不高,瘦,戴一副酒瓶底厚的黑边眼镜,走路喜欢背着手,低着头,身子往前倾,步子缓慢,悄无声息的,好像是用脚尖走路又怕踩到路上的蚂蚁似的。杨眼镜是那时我们村子里唯一的高中生,并且还是在当地最好的学校读的高中。

我的父母一天学堂都没进过,可以说一字不识。每次大哥来信,我妈都要去请西村口的杨眼镜来家里读信。杨眼镜读信有板有眼,语速不慢不快,声音不高不低,按时下流行的说法就是抑扬顿挫、声情并茂,听起来特别打动人心。杨眼镜读我哥的来信,我们一家人常常听着听着就流下了眼泪。

杨眼镜写信也是很特别的。他用毛笔写信,小楷,每个字都好看得不得了,就像我们村子里的大姑娘,水灵灵的。我后来才知道杨眼镜写的字体,是模仿唐代书法家钟绍京的《灵飞经》字体,我后来也特别喜欢这字体,笔力遒劲、气韵生动。我对书法的热爱,杨眼镜算是我最早的启蒙老师了。

三

我大哥离家去修铁路后的第四十五天,我妈收到了大哥的来信。邮差要从镇上走四十里山路才能到达我们清水沟。我妈我爹在山上打柴,在漠漠的阳光里看见一个戴着墨绿色的帽子、穿着墨绿色的衣服、裤子和草绿色的胶鞋的中年男人,拄着一根棍子从羊肠小道上走了过来。

男人说,哦,你们是清水沟的吧?知道那个叫周大旺的吗?

我妈想了想,忽然对山那头的我爹喊了声,泥菩萨,我们清水沟有没有一个叫周大旺的?

我爹哦了一声,站着发了一会儿呆,然后说,我好像就叫周大旺嘛!

我妈哈哈笑了起来,她说,是嘛,我是听说过你叫周大旺的嘛!自打认识你,知道你心善,不说话,像泥巴捏的菩萨一样,老老少少都叫你泥菩萨,我也就叫你泥菩萨了,还把你的大名都搞忘了。

男人听着我爹我妈的对话,眼睛一眨一眨的,很是疑惑,世界上竟然还有把自己名字忘了的人!

我妈忽然激动地说,是我家大贵来信了吧?

男人从墨绿色的帆布包里掏出信,看了看,说,是湖北来的,写给周大旺的。

我妈伸出手就去邮差手里拿信,男人把手往后一缩,严肃地说,你确定你家就是周大旺家?

我妈着急地说,我家泥菩萨就叫周大旺,不信你问他,我家大贵就在湖北修铁路呢,他说领了工资就给我们写信的。

男人把信递给我妈,我妈把信拿在手里,翻过来倒过去地看,像烙大饼一样,然后又把信举起,对着太阳看,好像透过信封,就能看见我哥在铁路上劳作的样子。

我爹我妈把邮差领到了我们家里。

四

回到家太阳已经偏西,我妈撮着嘴,噗噗地吹掉矮板凳上的灰,热情地请邮递员坐下。

我妈对我爹说,泥菩萨,你烧好肉,先烧点开水,给客人喝,坛子里还有米,你先淘好煮上,我去请杨眼镜来我们家吃饭。我爹“嗯”了一声,把肉放在一个铁锅里,就提起黑水壶到木桶里打水去了。

我看着铁锅里还在冒油的肉块,贪婪地吸着肉的香味。我暗自高兴,今天晚上有肉吃了,有大米饭吃了。这种生活一年是碰不到几次的,平时我们家都是吃洋芋,吃荞疙瘩饭。我馋得口水都快包不住了,肚子也咕咕地叫个不停。

不大一会儿,我妈和杨眼镜来了。我妈在前,杨眼镜在后。进屋后,我妈弯下腰,撮起嘴,在一个矮凳子上吹了一下,热情地请杨眼镜坐下。杨眼镜看了一眼正在喝水的邮差,轻轻坐下,随即又站了起来,把他随身背着的一个黑布包从肩上取下来。他看了看乌黑的墙壁,估计是找挂包的地方,然后又兀自走到我家同样乌黑的供桌柜前。我妈赶紧跟过去,伸手去接杨眼镜手里的包。

杨眼镜说,不用,找个稳妥的地方放好,里面有笔墨纸砚。

我妈赶紧把供桌柜上杂乱的物件往一边摞,然后用袖子抹了几下桌面上的灰,笑着说,放这儿吧!

杨眼镜小心翼翼地把包放好,勾着腰回到火塘旁坐到凳子上。

饭菜做好了,一碗切成片的腊肉,一碗酸菜洋芋汤,还有一盆青菜。这是我家除了过年外最高规格的饭菜了。

邮差显然是饿坏了,一会儿就吃了两碗饭,他把一片腊肉放在米饭上,用筷子一扒拉,连肉带饭一大口,嘴都快包不住了,只囫囵地嚼一两下就吞进肚里。他用手背抹了抹嘴角的油,赞叹说,我一辈子都没有吃过这么好吃的肉。杨眼镜吃饭就很斯文了,细嚼慢咽的,每吃一口饭,就会用手扶一下他那酒瓶底儿厚的黑边眼镜。我妈一个劲地给邮差和杨眼镜盛饭夹菜,邮差几乎来者不拒,杨眼镜却伸出细长的手挡住我妈夹菜的手,轻言慢语地说,嫂子,不必客气,饭菜上桌就各管各了。说着还斜眼看了一眼狼吞虎咽的邮差。

我发现我爹和我妈的饭碗里只有半碗饭,他们吃得很慢,给自己夹肉的时候,只夹一点点,然后放在嘴里老半天咽不下去。这跟他们平时吃饭完全相反。

我的吃相就跟邮差一模一样,稍不小心就会连碗一口吞下去。我每次把筷子伸向肉碗,我妈都会瞅我一眼,我只得瞄准目标,飞快夹上一块肉,放在碗里,退到大人们的身后去狼吞虎咽。杨眼镜把这一切看在了眼里,他夹了一大块肉给我,说,小孩子正是长身体的时候,多吃点对身体好。他又斜了一眼邮差。

吃完了饭,天已经黑了下来。杨眼镜说,把桌子抹干净,做好写信的准备工作。我妈找来一块破布,用热水洗干净,把我家吃饭的方桌足足抹了五遍。我家的方桌不大,中间开了一条手指宽的裂缝。我妈看裂缝一眼,又看杨眼镜一眼。杨眼镜明白了我妈的意思,说,不要紧的,用一边就行。

方桌摆在屋子的正中,一条木凳在里侧,杨眼镜坐在凳子上,面向大门。我妈把煤油灯的灯芯拉长了一些,点燃,火苗比平时高出了一倍。

杨眼镜把黑布包从供桌柜上取下来,慢慢打开,往桌上放东西。先是一个土碗,灰褐色,接着是个一寸多长的条形物件,然后是几张白纸,一支筷子粗的毛笔。最后把一块折了几叠的灰布打开,里面躺着的是一块墨锭。

杨眼镜说,先研墨吧!他让我妈把烧水壶提来,往土碗里倒了一点水,刚好盖过碗底。然后用拇指食指中指捏紧墨锭,在碗里缓缓地画圈,我爹我妈和我坐在桌子对面,静静地看着杨眼镜画圈的手,都没有说话。邮差坐在火塘边,喝着水,好奇地看着我们。

碗底的水变黑了,杨眼镜还在画圈,然后他把碗端起来,凑到鼻子底下闻了闻,又把碗放下,说,把信拿来,先念信。

我妈双手把信封递上,杨眼镜双手接过,举到面前,对着灯看了看,说,这娃的字写得不赖。又说,加把柴把壶里的水烧开。我妈照做。

水壶里的水烧开了,壶盖叮叮当当地响,壶嘴冒着白气。杨眼镜从布包里取出一根薄薄的竹签,把信封的一端伸到壶嘴处,让白气喷在信封上。之后用竹签伸进信封的一角,轻轻地挑,信封就毫发未损地打开了。杨眼镜端端正正地坐在屋子正中的凳子上,我和我爹我妈像小学生一样端端正正地坐在对面,听杨眼镜念信。杨眼镜的声音好听极了,每一句话都像夏天的清泉缓缓地流过我们的心田。

读罢,杨眼镜说,你们要跟大贵说些什么?

我妈说,就说只要他好好的,我们就放心了,叫他不要担心我们,我们什么都好好的,小旺的学习好得很,他爹和我的身体也好得很,叫他要注意休息,一定要吃饱穿暖。总之就是不要太挂念我们。

我爹说,给大贵说,我们家自留地里的青菜叶长得好得很,家里的那头小猪也长得快得很,一个多月就长了好多斤。

我说,告诉我哥,说我想他得很,他修好铁路一定要回来带我去坐火车。

还有其他吗?杨眼镜说。

我们都说,没有了。

杨眼镜说,你们到火塘边去吧!我写好念给你们听。

我们一家和邮差就坐在火塘旁,都不说话,怕影响杨眼镜写信。我妈用棍子轻轻拨了一下白色的灰烬,白灰就像小虫子似的飞起来,火塘立即变得鲜红。我妈说,这种火烧来的洋芋特别好吃,外面的人都喜欢到清水沟来买洋芋,说我们这里的洋芋比别处的都好吃。我妈就用棍子在火塘里拨出一个窝,把洋芋倒进去,再用滚烫的白灰盖住。不一会儿,屋子里就飘荡着洋芋的香味。

杨眼镜低着头,一声不吭,在煤油灯下认真地写信。我妈低声对我说,你看你三爷多用心,你读书就要像你三爷一样认真,听进去没有?我连忙点头,看着三爷端端正正写信的模样,崇拜极了。

当我妈把烧好的洋芋用篾箩筛得金黄的时候,杨眼镜的信也写好了。他抬起头,做了一个扩胸运动,说可以了,过来我念给你们听吧!没问题的话,就请邮差明天一早带回镇里寄出去。

杨眼镜抑扬顿挫地念信,这让我们再一次对他佩服得五体投地,我们想说的,三爷全都写进去了。杨眼镜念出来的内容,就像一个妈妈对着远方的儿子掏心掏肺地说话。

杨眼镜把两张信纸对齐,横折叠成三折,走到火塘边。

这时,邮差站了起来,从墨绿色的帆布包里掏出一个蓝白色的信封,说,老师,请你在信封上用你的毛笔写上地址和姓名,我的字写得丑,跟你写在信里的字不配。

杨眼镜的眼睛亮了一下,嘴角掠过一丝不易察觉的笑。

杨眼镜写好信封,把信工整地装进信封,又把封口的边折叠好,说,有糨糊吗?要封口。

我妈不好意思地说,没有。

邮差说,没事,我带回去用专用糨糊粘好,请放心。又说,信封、邮票,我会为你们垫付,不收你们钱了。你们清水沟人真是太好了,厚道,让人感动,还有像杨老师这样的大才子,佩服,佩服!

杨眼镜笑了,脸也红了。

杨眼镜坐下,吃了一个烧洋芋,站起身就往门外走。我妈说送他。他说,不用,在这地方混了半辈子,哪里有棵树,哪里有道坎,我闭着眼睛都知道。

第二天早上,太阳刚露出半张脸,邮差就背着包走上山路了。我们一家站在土坎上,向他挥手。邮差走出好远了,还回过头来说,清水沟的人太好了,以后一有你们的信,我就及时送来。

我妈说,谢谢你啊,大兄弟,以后还是住一晚上再走,我回头就养几只鸡,等你哈!

五

以后最多两个月,邮差就会来清水沟一趟,送我大哥的信。邮差依然在我家住一晚,我们家依然热情地接待,杨眼镜依然为我家念信、写回信。大哥几乎每隔两个月就要向家里写一封信、寄一次钱。每一封信里都有一句必不可少的话:爹,妈,你们辛苦了,再苦再累,都一定要让弟弟好好读书。我挣下的钱,除了生活费,都寄回来帮衬家里。

每次回信,我爹我妈都要请杨眼镜写上一句:大贵儿呀,你就放心,家里好好的,小旺学习好得很,你不要老是往家里寄钱,一定要吃饱饭,不要饿着,你正是长身体的时候,天冷了,就买件衣服穿,不要舍不得。家里你就放心,小旺懂事呢,我们一家都好得很呢!

每封寄出去的信,邮差都不收信封和邮票的费用。让我最高兴的是,邮差每次从镇上来,都会为我带几个作业本,有算术的,有语文的。有时还带来几支铅笔,还带过一支钢笔和一支毛笔。他拉着我的手说,杨老师写的字真棒,像印出来的。你要向他好好学习。

有一次我妈对杨眼镜说,他三叔,你加上一句,就说让大贵有时间就好好地学你写字,让他把你写去的信保存好,不要丢失,今后带回来,以后让小旺学写你的字。你的字长得好,看着心头就舒服,每个字都是笑眯眯的,让人爱不够。

到我读三年级的时候,杨三爷把我拉到他的面前,一字一句地说,小旺,你已经是三年级的学生了,从下一封信开始,我就不再为你们读信写信了,这个任务就由你来完成了。

我惊恐地说,我能行吗?

杨三爷说,行,当然能行!

杨三爷从黑布包里掏出一本《新华字典》递到我手里,说,有不认识的字,问它。

六

五年多没回来,清水沟的发展变化大得惊人。

现在,坐飞机到市里,再坐城际公交到清水沟,很是方便。路全是柏油路,房子是清一色的小洋房。五年前,我寄了十万元钱回来,让退休在家的大哥请人盖了一栋小洋房,一楼是客厅,二楼是我爹我妈的卧室,三楼是大哥的卧室。我的嫂子在十年前患病走了,大哥就一个人跟着爹妈过日子。大哥有退休金,爹和妈有养老保险金,还有高龄补助,还有种花椒的收入,日子过得很不错。

这天是杨三爷出殡的日子,村里的男女老少都来给三爷吊唁,许多在外打工的都回来了,整个村子热闹异常。杨三爷一辈子没有结婚,虽然没有后代,但他把村子里的年轻人都当成了他的后代。他把祖屋卖了,修了一排平房,把剩下的钱用来打造一个清水沟便民书屋,他就住在书屋最左边的那间房子里。他的事迹让媒体知道了,写了好多关于他的文章,后来得到政府和社会各界的关注和支持,给便民书屋完善了设施,捐赠了许多书籍,目前这个便民书屋拥有图书两万多册,属于全市最有代表性的农村书屋了。参观的人络绎不绝。

我妈说,三爷一生都以书为伍,整天写写画画,村子里讨亲嫁女、起房盖屋、逢年过节凡是要写和画的,全都交给杨三爷。我妈指着我家每扇门上的对联说,你看这些字,全都是你三爷写的。每个字都是笑眯眯的,十里八村的人,都喜欢你三爷写的字。

村子里的风俗是,凡是上八十岁的人离世了,都是喜丧。大家高高兴兴办事,老年文艺队的还化了浓妆,热闹得像在过节。

有人说,周小旺,你是我们清水沟走出去的第一个大学生,又在大上海“做官发财”。杨三爷从小就教你写字,挽联一直还空着,就等你来写。

我也不拒绝,我也想给三爷做点什么。我就跟着我妈到了书屋。我被那整齐的大书架震撼了。分门别类的各种图书,能与真正的图书馆媲美。

我妈说,这些基本是你三爷一个人做好的。

整整齐齐的桌椅就有四十来张,一尘不染。三爷的办公桌很大,铺着一块毛毡,笔架上挂着大小不一的毛笔,笔墨纸砚齐全。我取下一支斗笔,铺开两张八尺条屏的宣纸,想着三爷干净透明的人生,他用一生守着他的清水沟,于是用颜真卿的笔法为三爷写了一副挽联:一尘不染书香音容宛在,两袖清风墨沁德业长存;横批:清水洗尘。

七

在我返回上海的那个晚上,我妈要我看一样东西。墙角的一只木箱,上面深褐色的油漆已经斑驳脱落,锁也生锈了,我妈打开生锈的锁,我看见了箱子里整齐地放着一大沓信封,全是大哥写来的信和杨三爷以及我写给大哥的回信。箱子的另一边,是我的作业本和课本。我妈说,我现在识字了——你三爷教我识字了,以后,我会把这些信拿出来慢慢读。想你的时候,我就慢慢地读。

瞬间,我的泪水盈满了眼眶。

《光明日报》(2024年06月07日 14版)