点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:孙郁(中国人民大学文学院教授)

编者按

近日,学者孙郁新著《鲁迅与国学》由商务印书馆出版。书中指出,鲁迅是一个常被误解的人,在对待国故的态度上,被人批评的地方很多,然而细读鲁迅的手稿和整理国故的资料,会发现他传统学问的功底其实很深,金石、考古、文字学、哲学、美学、民俗学、历史学等学科知识,藏在他文本的背后。光明日报约请孙郁撰文,谈谈鲁迅与国学,及其文本背后的“暗功夫”。

鲁迅像(木刻) 资料图片

我上大学的时候,前辈们偶谈现代学术史,是不太提及鲁迅的,只是在文学史的课程里,其《中国小说史略》《汉文学史纲要》才被引用。更多时候,鲁迅被视为传统的对立面而存在。在人们心目中,他不过是作家而已。后来发现,曹聚仁、王瑶等学者讨论鲁迅思想的时候,是把他放在学术史脉络中加以认识的,这于我而言是不小的启示。待到毕业后去鲁迅博物馆工作,看到其藏书,发现古书比重很大,且包含的内容广泛,于是叹道:鲁迅其实是很懂传统学问的人,甚至与许多同代学人比也不逊色。

我记得世纪之交“国学热”兴起时,新文化运动的几位先驱是被绕过去的。仔细思索,这其实是未能读懂那代知识人的思想,比如鲁迅一生致力于新文化建设,一直与传统文化处于一种对话的关系之中。

学界与一般读者的误解,使我在若干年前萌生了写《鲁迅与国学》的念头,想说一些澄清的话。但迟迟不敢下笔,原因是自知功力不行,许多地方不得要领。过了许多年,心得似乎多了起来,思路好像略清晰了一点:一是觉得鲁迅的创作虽属文学,但文本背后是有幽深的学问在的。他不专门研究经学与史学,但他由艺而学,无论是小说还是杂文,背后埋着许多学理,其中不少地方触碰了经学与史学的问题。所以,要想真正了解鲁迅,最好懂得他的学问。二是觉得新文化运动的质疑者们讥讽鲁迅的言论不少,以为他走错了路。可是细细察看他的藏书与古文辑校工作,以及文章深处的汉魏风骨,此说也并不能成立。不回答这个问题,阐释鲁迅的时候,总觉得缺少些什么。

不消说,这是一个有难度的工作。有一段时间,鲁迅并不太喜欢“国学”这个概念,原因是他对民国初年的一些国学研究有一点微词。他认为,国人受限于外国考古学者的赞美,忽略了反省与批判意识。那时一些留学归来的学人不断标榜国粹的重要,却无法道出旧文明的暗区,一些孔教提倡者甚至依附于袁世凯那样的复辟者,降低了学问的品格。在鲁迅眼里,只有像王国维这样既有西学参照又有扎实诗文基础的学者,才有拓展学术新路径的可能。

《鲁迅与国学》 孙郁 著 商务印书馆 图片选自《鲁迅与国学》

博 古

鲁迅的学问博杂,一方面体现在他译介的外国作品颇多。他介绍过尼采、普列汉诺夫、高尔基、夏目漱石、芥川龙之介等人的作品,译作字数总量超过自己的创作。另一方面,体现在他整理国故,有《中国小说史略》《汉文学史纲要》《古小说钩沉》《唐宋传奇集》等行世。除著述外,鲁迅收藏的汉魏拓片、铜镜、陶俑、明清野史数量也十分可观。他对野史颇为留意,那些不被士大夫注意的乡邦文献、文人札记,在其文章里常被提及。

在师承方面,浙东文化对他影响很大。他曾随章太炎学习《说文解字》,对音韵训诂是了解的。如果不是因为文学创作,他可能成为一名学问家——从已有成果和为学术研究所准备的材料来看,他都颇为专业。比如他藏书中的甲骨文、金文资料和碑文图片,是为撰写“中国字体变迁史”书籍所做的前期工作。此外,在他的杂文中,对儒道释一些基本问题的判断也颇为精到。同时代的学者如钱玄同、朱自清等对鲁迅的敬重,或来自他的学者气质。

传统艺术与思想的优秀部分,在鲁迅那里是被继承下来的。对于传统中不那么闪光的部分,他批评颇多。他在文章中常常讥讽的学界中人,多集中于经学领域,他认为那些学者把活的思想僵化处理了。比如对于孔子,鲁迅认为当肯定其违逆时风的勇气,但后世将其圣化,则是走在错误的道路上。对于道家思想,鲁迅受到了辞章方面的影响,但其中的消极意识,他以为并不都好。至于佛教与佛学,他也颇为了解。他欣赏的是小乘佛教而非大乘佛教,这也耐人寻味。《呐喊》《彷徨》《坟》《野草》《且介亭杂文》的审美走向,受到了佛学观念的启示,但也批评了历代文士通过宗教谋取名利的倾向。如此看来,鲁迅与传统文化之关系,说起来颇为复杂。欣赏里有保留,接受中含警惕,简单地说他是传统文化的否定者,显然是不准确的。

鲁迅研究与描摹先秦诸子、野史、乡邦文献,有时是在更广阔的文化视野里进行的。比如他的小说《起死》,就从卢那察尔斯基《解放了的董·吉珂德》(“董·吉珂德”现译为“堂吉诃德”)中受到启发,其中对庄子矛盾状态的描述,有异国文化的视角。他在《非攻》里刻画的墨子形象,不限于旧文化语境,而是受到左翼观念的影响。这个特点,也体现在他对一些古代诗人的评价中。他认为朱光潜对陶潜的评价限于审美趣味,未能走出书斋体味其内蕴。鲁迅是考察过魏晋文化生态的,对陶潜的生平与创作有多维感受,于是从其静谧的表面看到暗流涌动的一面,说这位诗人也有金刚怒目的时候。这属于反诘思维,从尼采到普列汉诺夫,拒绝单面凝视艺术文本,鲁迅学到了这个方法。

除上述特征外,鲁迅研究古人,不仅能从不同版本看辞章,还能搜集同代人及后人评价,兼顾社会风气与伦理。比如他校勘《嵇康集》,就用了二十三年工夫,知其所来,道其所往,看法又与古人颇为不同。《魏晋风度及文章与药及酒之关系》说嵇康表面藐视礼教,其实是看重礼教的,理由是他给儿子的《家诫》一文,说的是另一套话。熟悉嵇康文章的鲁迅,对政治环境、士人心理有深刻见解,被历代读书人简化的存在,于其笔下往往呈现出复杂的一面。鲁迅后来批评一些学者对明代小品的态度,也是出于他们简化了古人的缘故。除了经世理想,他从古人语言中也能看到忧愤、不安及怨世之情。那些钟情国故的人,在鲁迅看来,一旦失去批判意识,对古书的认识便是浅薄的。

鲁迅收藏的汉代羽人戏龙画像 图片选自《鲁迅与国学》

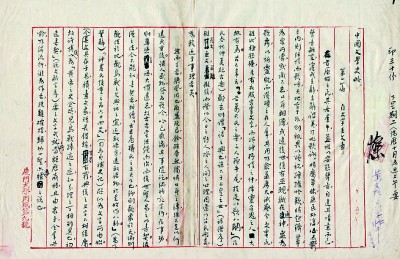

鲁迅《中国文学史略》手稿 图片选自《鲁迅与国学》

开 新

阅读鲁迅的书,当感到文章的千变万化。他善于活化古人语言,每每又带出新意,郭沫若在《庄子与鲁迅》一文中,就列举了鲁迅词语的庄子元素。在《人之历史》《文化偏至论》《摩罗诗力说》里,其语气汉魏之气缭绕,但也能够感受到西方浪漫诗人的遗风。《小杂感》的某些表述,在逻辑上带有佛经的痕迹,但也能看出尼采、陀思妥耶夫斯基的影子。《汉文学史纲要》,融入了汉赋的句式。在谈《玉台新咏》时,他的句子跌宕起伏,令人想起《文心雕龙》的表达。在为《绛洞花主》写的序言中,鲁迅的文气直接汉韵,用的也是对仗句式。这些都可看出,他是十分熟悉古代文章的。鲁迅的旧体诗中,常常可见屈原、杜甫的影子,或借用词语,或承袭意象,然而状物、抒怀中又有创新之趣。

因为深味诗文之道,又能在非传统的文脉中寻觅思想,鲁迅就能发现经史之学遮蔽的东西。他以为,中国有意味的文字,有时候并不在四书五经里,民间传说、山林之语、骚客笔记,以及墓志、石刻造像等都含有生活的趣味,有时还能看到儒家经典里少见的艺术奇想。鲁迅觉得,旧式文人的精力,有许多耗费在无谓的劳作中。所以,他的国学观其实是对传统经史之学的超脱,是对民间思想的记录,他认为,文脉在大地上。以《中国小说史略》为例,其中对神话、志怪和人情小说的体悟,都开辟了认识历史的新路。

由此可见,鲁迅看重的国学,乃民间思想之学,乃灵思飞动之学。他于战国瓦当中得审美之思,于汉代画像中见谣俗之趣,从六朝碑文里悟文章法度。这些,都影响了他的写作。与王国维一样,他的行文深带古风,但审美与伦理观已含西学元素。所以今天看他的述学文体,可感其文字厚重与通脱的特征并存,也由此可知,他之整理旧的文化遗产与旧学之士不同——他的思想是放飞的。经学与旧史学是自上而下地讨论天下诸理,鲁迅则相反,乃自下而上地展示人生和存在的要义。他留意金石学,以此滋养现代版画运动;研究旧小说史,自己则由旧而新,在白话小说领域创造甚多;钟情字体与辞章之学,又催生出有质感的现代语体。可以说,许多研究国学的人,是匍匐在旧思想躯体之上的,对文学与文化的推动甚微。倒是鲁迅等人,引人们到了新的领域。

我有时想,学者多不太留心鲁迅的学问,并非没有原因。小说史与文章学,在传统治学者那里不过小道。但现代以来,艺术是影响哲学、社会学等诸多领域的,海德格尔就从尼采、荷尔德林的诗文中所获颇多。鲁迅弥散在文中的思想,涉及哲学、民俗、考古、艺术诸多领域,不仅有先锋意识,见识也多是鲜活的。个人以为,讨论现代学术史,固然要谈章太炎、王国维、陈寅恪,但鲁迅等亦不能不有所兼顾。作为新文化的先驱,他们刺激了学界的神经。现代学术的演进,是吸收了这些先驱的建言的。他们与传统之间的关系,需细细分析和整理。撇开新文化而谈现代学术史,在认知上大概是不完备的。

《光明日报》(2024年12月07日 12版)