点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【聊聊咱的城市⑤】

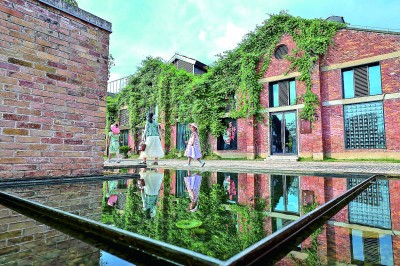

由砖瓦厂改造的北京市海淀区砖窑里园区,如今成为游客参观游览的宝地。新华社发

编者按

在城市高速发展的进程中,有一些被忽视的角落——桥下空地、老旧厂房、社区角落等,常被视为“边角料”,却往往蕴藏着提升生活品质、凝聚社区情感的巨大潜力。

本期,我们向您讲述这样一组“空间重生”的故事。它们或让工业遗存融合年轻潮流,或将桥下荒地变身健身乐园,或把杂物堆积处化成共享客厅,或让闲置露台成为共耕菜园……每一处被唤醒的空间,都是城市更新走向智慧与温情的脚印。这些空间告诉我们,只有细微之处的巧思、多元共治的参与、以人为本的设计,才能真正让城市成为更多人安居乐业、发展进步的幸福家园。

我们期待着,更多“边角料”巧变“金角银边”。

影迷在四川成都市天府长岛数字文创园哪吒形象雕塑前合影。新华社发

【一线讲述】

辽宁沈阳市,游客在由旧厂房改造而来的中国工业博物馆内游览。新华社发

老旧厂房变文化地标:一场工业与青春的对话

讲述人:江苏无锡市1969创意工场负责人 张建强

南方不锈钢市场,曾经赫赫有名。它坐落于无锡新吴区太湖大道与江海南路交叉口,是全国第一家采用“前店后厂、前店后库”模式进行经营的专业市场,不锈钢交易总量曾占全国的40%。可近些年来,伴随城市更新发展、产业结构升级,这片工业热土逐渐沉寂。大批厂房搬离、商户迁徙,只剩下斑驳的红砖墙、空旷的仓库和车间沉默于城市一隅。

如何把这片闲置的空间用起来?我们的答案是让浓厚的工业遗存与鲜活的文化气息碰撞融合,在旧肌理中植入新生命。

设计之初,我们就参考重庆、深圳等地的文化园区,将场地规划为六大板块:文化艺术、运动健身、设计美学、餐饮娱乐、时尚潮玩、创意办公。通过引入专业的运营团队,强化商业服务与招商机制,一众网红买手店、家装设计公司、体育健身场所、咖啡厅、酒吧陆续进驻。

我们瞄准“Z世代”,以青春力量重塑园区面貌。墙绘涂鸦、复古插画跃上老墙;与江溪街道共同举办“新吴引力 凝聚1969”开园仪式,邀请网络达人拍摄“游玩攻略”视频;策划创意拍照打卡比赛、“雪中有你 新春看雪”“寻味美食 味蕾盛宴”“机车秀NPC巡游”等活动,形成“日间创作+夜间消费”全时段活力圈。与此同时,我们还精心打造美术馆,将新与旧的对话融入艺术氛围,与无锡多所高校共同推出“梦想+”计划,为青年创意提供资金、场地与项目孵化支持。

经过多年精雕细琢,如今的1969创意工场逐渐成为一座充满现代文艺气息的文创园,也成了江溪街道独一无二的地标性建筑。目前,园区入驻企业超200家,日均客流量超7000人次。

当文化空间真正读懂年轻人,创意便不再是点缀,而是实实在在的生产力。今年国庆期间,我们在园区推出长三角最大室内夜市——南方夜市,不仅集结各地代表性小吃,更融入多元地方文艺表演,如东北二人转、无锡二胡、苏州评弹、新疆维吾尔族舞……

城市的边角地、闲置地,看似不起眼,实则潜力巨大。1969创意工场不是个例,在江溪,这样的创新探索还有很多。期待更多城市剩余空间能被点亮,以“创意流”激活“新经济”,实现新场景、新业态、新模式的可持续发展。

市民在甘肃兰州市城关区一处由零碎空间改造的口袋公园内休闲。新华社发

闲置露台变“国际菜园”:一块菜畦凝聚邻里温情

讲述人:福建厦门市思明区官任社区阳台菜园志愿者骨干 郑丽珍

傍晚时分,我习惯性来到社区三楼露台。可别小瞧这个只有150平方米的空间,这里不仅枝繁叶茂、生机勃勃,更蕴藏着我们志愿者近十年来不断接力,把闲置空间变成“绿色宝藏”的故事。

官任社区是厦门外籍人士聚居最为集中的社区。2016年初夏,中外志愿者在骨干议事会上讨论社区发展规划时,指出三楼露天阳台旧物堆砌,存在安全隐患,希望大家积极出谋划策。有人提议:“有很多社区花园案例,不仅美化环境,还能拉近邻里关系,我们为什么不试试?”

就这样,在街道和社区的支持下,中外志愿者们开始了对三楼闲置空间的改造,一起查阅资料、设计草稿、清理堆砌旧物……2016年底,厦门首个国际环保教育基地——瑞园,在欢呼声中诞生。

在我们这群热爱植物、热心公益的志愿者带领下,阳台菜园连续7年成功举办“阳台生态菜园家庭领养”活动,还配套开展垃圾分类、环保酶制作、健康生活分享等活动,累计服务了145个家庭。菜园成了社区互动互助的重要平台,很多美好的故事都在这里发生……

2020年,在街道和社区支持下,我们把单一菜畦改成了“生态循环区”——设厨余垃圾堆肥箱,用蚯蚓箱处理烂叶子,孩子们还在围栏上画了农耕彩绘。那年秋天,我们收获的不只是蔬菜。有居民在群里分享:“谢谢菜园让我们不孤单。”我突然明白,一块小小的菜畦,也能成为人们对美好生活的精神寄托。

菜园改造成功后,我们办了场庆祝活动。结束时,菜园几位顾问专家提议:“该给菜园成立个组织了。”大家总结了不同国家的社区菜园管理模式,在街道和社区指导下,逐步搭建起“阳台菜园管理委员会”。这个管委会像个“微缩联合国”:会长是位老党员,总能在意见出现分歧时找到共识;财务组由退休会计负责,把慈善义卖的每一分钱都记得清清楚楚;宣传组里年轻人写的菜园推文常被居民转发。最让我骄傲的是“传帮带”制度,每年新认养家庭加入时,都有老志愿者一对一指导。印象最深的是中印混血陈美丽小朋友,她刚开始连香菜和芹菜都分不清,现在已经成了一名种植小能手。

如今,这个集多功能于一体的菜园已经声名在外,我很自豪。我知道,这不仅是我的故事,我们菜园的故事,更是一座城市与居民共同生长的故事。

广东广州市一桥下空间改造的公园里,市民和小朋友在休闲散步。新华社发

桥下空地变活力乐园:一声欢笑是最好的回响

讲述人:重庆市大渡口区八桥镇丽景社区党委书记、居委会主任 付静

一大早,丽景社区双龙桥下就已聚集起休闲娱乐的市民,孩子们三五成群尽情玩耍,老人们晨练、摆龙门阵,都能找到各自的“耍头”。

担任丽景社区党委书记这几年,我亲眼见证并参与了桥下空间的改造升级,可谓“一波三折”,但看到居民脸上洋溢的笑容、听到传出的阵阵欢笑声,就觉得一切付出都值了。

过去,桥下是一片杂草丛生的空地,灯光昏暗,环境脏乱差,长期处于闲置状态。社区多次接到小区居民反映,希望将桥下空间设计一下,为大家提供休闲玩耍的好去处。

群众需求,就是我们工作的出发点和落脚点。社区党委立即行动起来,组织召开院坝会倾听群众建议,多方奔走争取支持。在民生服务团、区城市管理局、八桥镇的共同推动下,这片桥下空间终于迎来了转机。

我们新增了儿童攀爬墙、秋千、滑梯、转转椅等,充分激发孩子们的探索欲望和创造力;新增扭腰器、漫步机等健身设施,满足不同年龄段市民的健身需求。在设计中,我们尤其注重细节:整体采用温馨的粉白色调;地面换成柔软防滑的材质,保护跑跳的孩子免于受伤;安装全方位照明设施,让整个空间更加亮堂……一经投用,这里马上就成了网红打卡点。

没过多久,新的问题又出来了:只有一条通道,居民进出不方便;桥梁落水管漏水,影响正常活动。于是,相关部门再次“出手”整改提升,增建通道、更换管道……

如今,这片空间不仅“好看”,更“好用”。在节假日或者重要时间节点,我们联合区级部门开展各类文化惠民活动,街坊邻居聚在一起,听歌、运动、聊天……融融乐乐,烟火气十足。

用心用情办好这些民生实事,对我们来说,最大的收获是得到了居民的支持,这比什么都重要。

将丰富的桥下空间资源充分利用起来,是提升市民生活品质的重要举措。这样的创新探索,在大渡口还有很多。例如,为解决占道停车问题,将大渡口区跳磴站轨道高架桥下、锦霞街大桥桥下变成了生态停车场、小微停车场。我们会持续创新城市剩余空间利用方式,打造更多标志性成果,不断增强人民群众的获得感、幸福感和认同感。

游客在江西景德镇市陶阳里历史文化街区游览。新华社发

架空层变“幸福半径”:一个圆圈构筑和谐社区

讲述人:湖北武汉市武昌区徐家棚街道武车社区党委副书记 杨晶

武汉夏天热,雨水又多,低楼层的住户最怕潮气往屋里钻,一些楼房就做了架空层。从前,我们社区西斯莱小区2号楼那个架空层,真是看不得:墙皮一块块往下掉,水泥地坑坑洼洼,堆的闲置物品像小山包……

转变发生在去年上半年。武汉市城管执法委号召搞小微空间提升改造,武昌区城管执法局、徐家棚街道指导我们摸排。走访时,几位老同志引起了我的注意。他们自己凑钱买了张乒乓球台,挤在架空层的角落里活动。“杨书记,这地方好,通风又凉快。要是能搞得干净点,再添点东西,该多好。”

居民有需求,我们就要上心。回来和大家伙一琢磨,都觉得改造这个架空层,是件好事,能干。

想改造,先得弄清楚居民到底怎么想。我们开了第一次“走近一步”议事会,开得像个“辩论赛”:小伢们想要个玩耍和看书的地方,老人家盼着有地方下棋、聊天,年轻人也想有个运动的空间……当然,大家也有担心:怕孩子玩闹吵得很,怕动了自家堆放的东西……总之,意见不一,挑战不小。小区就4个网格员,一家家做工作实在力不从心。于是,老党员马玉春拉起一支志愿者队伍,一次次上门,硬是把大家的心拢到了一块。

居民工作顺了,钱从哪里来?我们想办法整合了武昌区工会支持“小区工会组织建设”的专项资金;辖区单位捐了水泥;热心居民更是把家里的地砖、桌椅都搬来了,还凑了2000多册书;工会的钱,就用来改电路、装灯、买书柜。这下子,企业、政府、居民,三股绳拧成了一股劲。

改造完成那天,我们给它取名“半径空间”——以居民的需求为“圆心”,用这条“半径”画出一个温暖的圆圈,把幸福辐射到整个社区。现在看来,它真没辜负这名字:便民集市定期开张,乒乓球联赛打得热火朝天,手工课老老少少都喜欢,义诊送到了家门口……更关键的是,它成了解决社区难题的“邻里议事厅”。网格员每天上午9点到10点在这“坐班”,退休年审、政策咨询,家门口就能办。

变化最大的,还是人。热心居民陈望晶的话让我眼眶一热:“地铺了,柜子也配了,灭蚊灯和风扇也安了,路也修了,社区给我们创造了这么好的环境,大家都不想闷在屋里。”她和球友们把这儿当成了第二个家,自觉维护卫生,爱惜公物。居民的主人翁意识强了,邻里之间也更亲了。

“半径空间”搞成了,就像往水里丢了颗石子,波纹一圈圈荡开。今年,我们准备在另一个架空层打造以“家庭亲子”为主题的第二期小微空间。这条“居民提、居民议、居民建、居民评”的路子,我们越走心里越有底,越走越坚定。

(项目团队:光明日报记者 刘梦、苏雁、马跃华、李宏、张国圣、王建宏、张锐 光明日报通讯员 刘欣然)

《光明日报》(2025年10月31日 07版)