点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【山河遗珍】

光明日报记者 吕慎 陈冠合

新春伊始,夜幕降临,贵州省黔东南州台江县台盘村“村BA”比赛现场座无虚席。鼓点响起,震颤天空,盛装登场的苗族演员们迈着矫健刚劲的步伐登上球场中央,一场精彩绝伦的反排苗族木鼓舞表演即将开场。

“太震撼喽!”鼓声鸣动,老少观众不由自主地跟随韵律加入舞蹈,现场气氛高涨。鼓声渐促,舞步加快,台江县苗疆艺术团团长唐杰已是满头大汗:“我们反复排练打磨,只为向更多客人展示好我们苗族文化的瑰宝。”

国家级非遗反排苗族木鼓舞代表性传承人万政文在敲击木鼓。台江县文旅局供图

在素有“天下苗族第一县”美誉的台江,反排苗族木鼓舞是最具代表性的民族舞蹈。反排,指的便是位于台江县城东南方26公里处的苗族村寨。木鼓,多为截取树木躯干凿空内部制成,也是族群的象征。

传说中,反排木鼓起源于一对跟从鸟虫学会跳舞的苗族兄妹。整个舞蹈由“牛高抖”“牛扎厦”“厦地福”“高抖大”“扎厦耨”五个鼓点章节组成。祖先由东向西迁徙的艰难,远方兄弟、亲朋好友的欢聚,开垦田土、打猎生活的场景……唐杰如数家珍地介绍起来:“五个章节连在一起,便是一部讲述苗族祖先故事的舞蹈史诗。”

上千年来,以敲木鼓、跳木鼓为核心的祭祀活动,在反排村世代相袭。“鼓声和舞蹈里,传承的是我们苗族祖先热爱生活、热爱自然、自信勇敢、克服困难的精神。”国家级非遗反排苗族木鼓舞代表性传承人万政文回忆:“可过去,要想完整跳一次木鼓舞不容易嘞!”曾经,反排村交通闭塞、经济落后,平日里很少举行活动。每逢13年一次的苗族祭鼓节到来,才会大跳一次反排苗族木鼓舞。

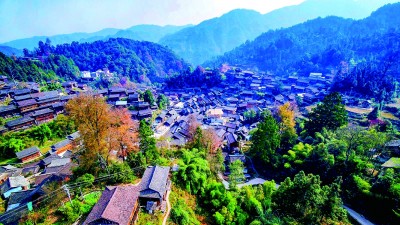

贵州省台江县方召镇反排苗寨全景。张奎摄

鼓点,是反排苗族木鼓舞的灵魂。“鼓点的轻重、缓急、节奏的快慢,都需要长期练习才能掌握。”万政文摆动手脚,敲响木鼓,即兴演示起来。儿时,他总是抓住每一次观看大人们跳舞的机会,默默记住每个动作,回到家里悄悄练习。经年累月,舞步和鼓点终于烂熟于心。

“改革开放后,木鼓舞领着大家走出了大山,跳出了新生活!”万政文说。1982年,本着对这门技艺的热爱,他与本寨十来个志同道合的青年一起成立了表演队并任队长,陆续到深圳、上海、香港等地演出。1990年9月,在北京参加第十一届亚运会艺术节期间,反排苗族木鼓舞队的万政文等10名苗族农民艺人应邀到中南海表演,受到党和国家领导人的接见。

鼓点铿锵,万政文和村民迈着热烈奔放的步伐,跳着反排苗族木鼓舞走遍全国,走向世界。2006年,台江县申报的木鼓舞(反排苗族木鼓舞)项目被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

贵州省台江县苗族同胞跳起反排苗族木鼓舞。张奎摄

“注意听鼓声节奏的变化。”春节假期里,反排村踩鼓场上热闹非凡。村中孩童自发聚集在万政文身旁,从一点一滴学起每个鼓点和动作技巧。如今,年近八旬的万政文依旧奔走在台江中小学校园里,活跃在反排苗族木鼓舞教学的舞台上。指导间歇,他露出欣慰的神色:“现在,娃娃们演出机会多,学舞的热情更是高!”

“这几年,我们台江‘村BA’持续火爆,反排苗族木鼓舞的流量也不少。”自小学习舞蹈的反排村“95后”姑娘张湘瑞,一毕业就入选台江县苗疆艺术团,如今已是团里的骨干。打开手机,她热情地分享起自己拍摄的短视频:“点赞的很多是外地的朋友,都说要来现场看我们跳舞嘞!”

鼓点暂歇,观众们仍沉浸在“最炫民族风”中,摇旗助威,舞动不停。“我们在传统五个鼓点章节的基础上,不断变换队形、创新动作,让反排苗族木鼓舞的感染力、观赏性更强。”唐杰信心十足地说:“新的一年,我们要继续挖掘和传承好我们苗族传统文化,在家门口的大舞台上把木鼓舞跳得更精彩。”

《光明日报》(2025年02月16日 10版)