点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:戴慧文

有些人去世了,很快就会被人遗忘。然而黎丁离开这个世界已经十来年了,我们这些与他共事过的人,一见面还总会自然而然地谈起他。

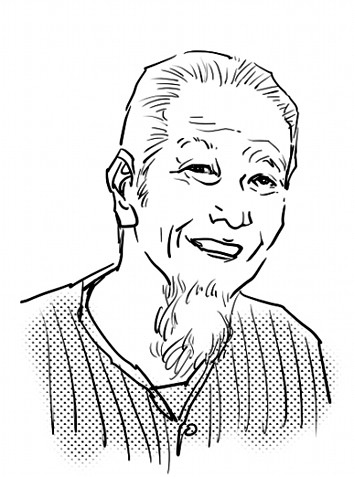

前不久,我第二次梦见黎丁:我在办公室里埋头看报,虚掩着的门突然被敲了两下。我立即转过头,看见满头白发的老黎头——我们几个没大没小的,总爱这样称呼他,有时干脆就叫他“黎头”。因为他的头部太有特点了。他理成寸头的头发早早地就白了,每一根都很茁壮,倔强地支棱着;微瘦的脸上布满沟壑,两只不大的眼睛眯成缝,埋在其中——这是由于你遇到他时,他总是笑脸相迎。我见黎丁站在门外,探进头来,笑眯眯的,也不说话,连忙请他进来坐。我调到摄影美术部后,办公室紧邻医务室,黎丁每回来医务室拿药,总要上我这里坐会儿,聊点见闻。梦中再现了这种情景。

我是1965年大学毕业后,分配到光明日报文艺部当编辑的。记得刚上班的那一天,黎丁就走过来与我握手,说:“小戴,你是闽南人?”听他口音,也像是闽南的。果然,他接着说:“我是泉州的,老乡!”看着他满脸笑容,我便用闽南话同他交谈了几句。一下子,我第一天上班的紧张心情舒缓了下来。

刚到文艺部,我的工作除了当老美编荒烟先生的助手外,还要帮其他编辑退稿、了解作者情况等。不过,我印象中,黎丁好像从来没有将要退的稿件放到我桌上,他的稿件全是自己处理。

黎丁的人脉很广,很多文艺界、学术界的名人,他都认识。他约来的都是重磅的稿件,必须亲自处理。即使有些领导交给他的陌生人的稿子,他也是认真地对待,亲自给人一个满意的答复。他一般上午在外面组稿,中午或下午回到办公室。他行色匆匆,一到办公室,把提包一放,立刻拿出刚取回的稿件,一边看一边修改。他经手的许多稿子都是急稿,等着第二天见报。

插图:郭红松

事情都处理完后,黎丁就会拿出日记本,把重要的事记下来,以便日后查阅。我看他的日记就记在一种很普通的采访本上,那些本子集中起来应该有一大摞吧。黎丁的字写得很草,潇洒而又刚劲。他给作者的信,大多是用毛笔写的,我很欣赏。最近偶然看到有网站在拍卖他的书信,可见人们很珍视他的手迹。我也留存着他的笔迹,那是2006年春节文艺部聚会时,他送我的自制贺年卡上的题字。

大家都很乐意和黎丁共事。我从没见过他在背后说人的不是,相反,他常常给大家带来快乐。老同事与他相处久了,有时会亲昵地称他“老顽童”。文艺部所在楼层的电梯口比较宽敞,摆放着一台乒乓球桌。工间休息时,几位喜爱打乒乓球的同事总会出来玩会儿。黎丁是其中的积极分子,每次都拿出一只光板(没有贴海绵胶皮)的很旧的球拍出来挑战。别看他装备简陋,战术好像也很单一,但是一般人都打不过他。我也爱打乒乓球,特地向人学习过上旋球、下旋球等技巧,但与黎丁对阵,总是被他的“直拍推挡”给挡了过来。他打球时的表情极其丰富:接球时瞪着眼,鼓着嘴;赢球后则挤眉弄眼,洋洋得意。那些不会打球但喜欢围观的人,都给逗乐了。

让人记忆尤其深刻的是,黎丁外出采访,每每碰到或听到一些有趣的事,特别是大家熟悉的名家的逸闻趣事,他都会在办公的间隙或快下班时与大家分享。他十分亢奋,转过身来,面向大伙,用他那带着浓重闽南腔、很不标准的普通话说起来。说到精彩处,自己往往眉飞色舞,乐不可支,而听的人个个伸长脖子,竖着耳朵,努力去享受这份精神美餐。因为说的时候太激动,又带着口音,听者常常一脸茫然。待大家明白过来,一阵哈哈大笑,办公室立即充满欢乐的气氛。

黎丁有个爱好——集邮,属于“业余中的业余”这个级别。他办公室的抽屉里有一个自制的集邮册,是一个不知从哪里找来的简陋得不能再简陋的小本子。本子上整齐地贴上他从来稿信封上剪下的邮票。封皮上端端正正地写着“大开眼界”四个大字。看到他饶有兴致地鼓捣这玩意儿时,我常会凑过去问他近来又有什么收获,让我也开开眼。然后他就会得意地指给我看。拿过来一看,实在不敢恭维,尽是从邮局寄信时常用的八分邮票和一般的纪念邮票,难得见到几张特种邮票。后来,我也开始注意来稿信封上的邮票了,见到好的立即剪下,送给他收藏。

黎丁豁达乐观,心地善良,勤勉敬业,注重运动,我想,这是他长寿的主要原因。在他身上,透着一股坚忍顽强、吃苦耐劳的精神。可以想象,他初中没能毕业就走进社会,最终成为京城著名的编辑,需要付出多少努力!他进入中年后,身体一度不好,肺部经常出问题,为了增强体质,他坚持锻炼,以适应繁重的工作。黎丁喜欢游泳,泳技很高超。我与他下水过几次,除了欣赏他的各种泳姿,我还特别佩服他竟然能“躺”在水面上长时间一动不动。他是京城的冬泳明星,九十多岁了还能在冰水里畅游,这需要多大的毅力!有一年冬天,我骑车经过和平门,碰巧他刚从玉渊潭游泳回来。我停下来和他打招呼,说:“天这么冷,还刮着风,您年纪大了,就别游了。”他说不游难受,一跳到水中,全身穴位就像扎针一样,忍一忍就过去了,随后一天都轻松。他那冻得红扑扑的脸像绽开的花,他一边擦着清鼻涕一边笑着说:“这是免费针灸,且不用上医院!”

我最后一次见到他,是2011年文艺部为他举办的93岁生日会上。那天他精神矍铄,满面红光。散会后,他坚决不要别人送,自己乘公共汽车回家。那情景,我永远不会淡忘。

我一直感到遗憾,在黎丁辞世的时候,未能见他最后一面。因为不在北京,错过了他的追悼会。然而,能在梦中相见,也是值得欣慰的事。

《光明日报》(2025年02月21日 15版)