点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【勇做新时代的奋斗者】

编者按

天下大事,必作于细。大国工匠是中华民族的栋梁之才,是所在行业的顶尖技能人才。他们用勤劳和智慧,完美呈现每一个精微细节。

让我们走近三位大国工匠,看他们如何用比一根头发丝还细的精准度,托起大国重器。

史薇薇 绘

在毫厘间仰望星河

光明日报记者 杨桐彤

“可以了,你们过来看看。”夏立话音刚落,房门咣当一声被推开,同事们迫不及待地围了上来。

0.002毫米的精度一测出,夏立笑了,任务圆满完成!

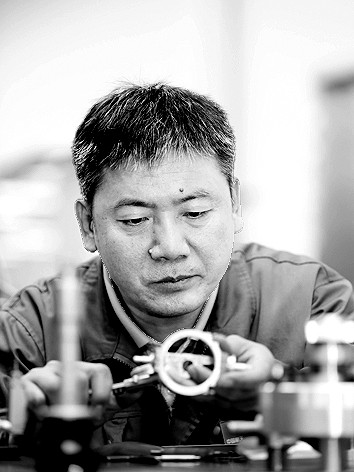

千分之几毫米,几乎无法用肉眼识别。但在夏立眼中,这微不可察的尺度,是他用指尖丈量精度、用匠心挑战极限的追求。作为中国电科网络通信研究院钳工、高级技师,夏立在毫厘之间“起舞”,练就极度精准的手感,参与了探月工程、北斗工程等众多国家级重大项目。

大国工匠夏立 资料图片

“装配中的每一次用力,都十分考究。就拿拧螺丝来说,每一扳手下去,就要找准那千分之几毫米,用力过重过轻,都无法达到规定精度。”“差之毫厘,谬以千里”,在夏立这里不是一句俗语,而是精确贯彻到每一道工序、每一次下手的准则。

回忆自己参与“天马”望远镜(上海65米射电望远镜)装配任务时的场景,夏立记忆犹新。“‘天马’望远镜上有个控制天线转动角度的圆形光电码盘,它的装配精度要求是0.004毫米,如果做到0.005毫米,10个月亮也找不到了。”夏立笑着打了个比方。

“嫦娥”奔月,离不开“天马”望远镜的“指路”。为了指向精准,夏立必须准确无误完成装配任务,而这是他工作30多年来所遇到的最大挑战之一。

“要达到0.004毫米的装配精度,每个关键部件的精度必须更高。”摆在夏立面前的,是由机器研磨难以达到0.002毫米精度要求的光电码盘的安装托盘。他决定借助多年积累的经验,用手工打磨托盘。

钻进防震封闭、恒温恒湿的小屋里,一待就是三天三夜,空气安静得仿佛能听到金属颗粒的“呼吸”,夏立形容自己就像武侠小说里的武者,在“闭关修炼绝世武功”。不停地抬手、下压、旋转、测量,终于,他将托盘的平面精度从0.02毫米打磨到0.002毫米,相当于一根头发丝直径的四十分之一,实现了精度的更高突破,也打破了国外技术垄断。

神经高度紧绷的夏立一下“放松”下来,再次环顾这个房间时,他意识到0.002毫米不是终点,而是个新起点。

其实这样的起点,夏立已走过很多个。北京密云50米射电望远镜、世界最大单口径射电望远镜“中国天眼”、世界最大综合孔径射电望远镜首台天线样机、国际首次超导太赫兹通信实验等,夏立装配的天线一次次突破技术极限,将精度推向新高度。

从1987年初入工厂的学徒,到如今的大国工匠,30多年来,夏立始终在岗位上埋头实干,靠着一股不服输的劲头与一点一滴的积累,在高精尖的通信设备装配领域成长为出类拔萃的技能专家。

“在于知、在于行,其力虽微、精工至善,孜孜不倦、薪火相传。”夏立常常用这句话激励自己、教导徒弟。

有人说,夏立的世界太“微观”,难窥全貌。但正是这一丝一毫的执着,让他的工作连接起浩瀚星河,助推我国的大国重器不断突破核心技术,奔向更远的太空。

夏立时常提醒自己,技艺的创新永远在路上。“我要继续研究新材料、新工艺、新技术,不断提升自己的技能,向着纳米级的精度不断进击。”他说。

离“零误差”再近一点儿

光明日报记者 任欢

“怎么样?检测结果如何?”晚上9点钟,计量室外,早已踱步许久的中国航天科技集团有限公司九院13所铣工、特级技师李峰快步迎向了推门而出的检验员。

“挺好的,这一次加工的轭铁,计量结果符合设计要求,距中差5微米,绝对是合格的产品。”检验员说。

大国工匠李峰 资料图片

但李峰却眉头紧皱:“距中差5微米还是有点大,这批零件批量不小,万一出问题怎么办?”轭铁是加速度计的关键零件,为后续加速度计的装配提供重要的定位基准。李峰立马返回铣台,对轭铁进行再加工,并最终将尺寸控制在距中差1微米内。此时,已是凌晨。

加速度计,是航天惯性器件的关键仪表,犹如火箭的“眼睛”,对确保火箭的入轨精度至关重要。加工、再加工,这样的重复,李峰已经坚持了30多年。只要深夜的车间还亮着灯,大家都知道,李师傅准是在加班。精益求精,已经成为他的信仰。

1微米,大约是一根头发丝直径的七十分之一。把误差缩小至1微米之内甚至达到“零误差”,是当前人类机械加工技术难以实现的精度。为此,李峰总是在高倍显微镜下,手工精磨刀具——一面拨轮,一面按刀,慢慢地,与金刚石同等硬度的刀具,呈现出他想要的锐度和角度。凭借这样的绝活,他先后突破了异形、薄壁、特种材料零件150余项精密加工技术难题。

李峰还记得在加工某型号运载火箭的一种小型支架时,由于该支架中部两个细筋厚度为1毫米左右,弹性较大,市场通用的工装无法满足使用,只能通过产品结构、材料特性自行设计工装。因为零件刚度低,在装夹力作用下极易发生变形,加工精度很难保证。

“那段时间,如何解决加工难题已完全占据了我的大脑,即使和家人吃饭的时候,脑子里也会像放电影一样一遍遍放映着装夹和加工的过程。甚至有时候刚躺到床上,脑子里会突然迸发出一个新想法,我便马上起来去查阅相关资料。爱人和孩子常说我有点‘魔怔’了,但我深知,自己若是放松、放弃,就意味着更多人的血汗会白流。”李峰感慨道。

经历了多次失败,李峰意识到,工装不一定非要有配合间隙,也可以充分利用零件的弹性,于是,他精确计算出支架各点受力,设计了“双侧夹持过定位”工装。

“当新工装完成后,平日不苟言笑的我,居然不自觉地拉着主管工艺员的手笑了,对方用另一只手指向我的脸说,李师傅,这是喜极而泣啊。那一刻我才意识到,我的双眼不知何时已满含泪水。”李峰说。随着新工装的应用,零件合格率大幅提升,确保了该型号产品的圆满交付,李峰参与的生产项目也获得了国家科学技术进步奖特等奖。

这些年,每一次火箭冲破云霄、逐梦星空时,李峰总是会默默仰望。“很多工匠,心里都有一份执念,我也不例外。我愿意继续淬炼本领,离‘零误差’近一点儿,再近一点儿。”李峰说。

以丝级精度铸国之重器

光明日报记者 任欢

开展装配质量检查,精细地调试各项参数……中国铁建重工集团股份有限公司正高级工程师张帅坤总是忙得热火朝天。

2023年,张帅坤参与的我国自主研制的盾构机超大直径主轴承顺利下线,打通了盾构机全产业链自主化的“最后一环”。

大国工匠张帅坤 资料图片

那一刻,他自豪地说:“这么大直径的主轴承,它里面的各个零部件配合精度都是以丝级计的。一丝就相当于一根头发丝直径的六分之一。现在,我们已经实现了从整机到关键部件核心技术的完全自主可控,国之重器,不再受制于人。”

回首往昔,诸多不易。

中国铁建重工集团股份有限公司的档案室深处,存放着1.5万多张盾构机的图纸,这些图纸塞满了几十组柜子。

“2010年,研制国内首台复合式泥水平衡盾构机的任务落到了我肩上,我带领团队一张张画图纸。”张帅坤说,“当时大家都是年轻人,有一股血气方刚的劲,一心想着要把国产盾构机研制出来,再苦再累也值得!”

盾构机,由上万个零部件构成,集机械、液压、电气等尖端技术于一体,是公认的“工程机械之王”。曾经,我国重大隧道工程所用的盾构机全部依靠进口,不但进口价格为天价,而且交货周期长达两年,使用过程中,哪怕一颗螺丝钉损坏,都必须花极高的价钱从国外购买。

“国之重器,不能受制于人!”于是,张帅坤带队投入没日没夜的研发,绘图纸、做试验,钻爬在车间里量化各项组装指标,成了他的日常。

那时,张帅坤办公室的角落里,总放着一个行李箱,便于随时出发。“不光是我,团队每一个成员,都会准备好几双旧鞋子,便于随时下工地。好的设计方案,不能只在实验室里研究,必须深入一线把握细节。”他说。

宝剑锋从磨砺出。2013年,国产首台6米级复合式泥水平衡盾构机“行健号”成功下线。那一刻,张帅坤激动地说:“我们制造的不仅是一台盾构机,更是中国人的‘争气机’。”

此后,张帅坤把盾构机的直径越做越大,但同时,他对盾构机每一个细微零件的把控也越来越精准。这些年,他又将目标瞄向15米及以上超大直径盾构机这一薄弱领域。较之常规直径、大直径盾构机,超大直径盾构机系统集成更复杂、加工制造更困难、可靠性要求更高、工程应用风险更大。他带领团队迎难而上。

2024年10月31日,我国自主研制、最大开挖直径达16.64米的超大直径盾构机“江海号”下线,作为研发带头人,张帅坤笑着介绍:“设备越大,对精度控制的要求越高。像‘江海号’这样的大块头,在江底掘进中,已经可以实现隧道沉降的毫米级精度控制。”

“我们要不断求精求细,把中国大盾构的各项设计和制造精度误差,控制到一根头发丝的范围内。”张帅坤言语坚定,“国产盾构机快速发展,实现从替代进口到走出国门。相信在我们这一代的努力下,越来越多的国产盾构机,会在更深的地下,发出更有力的轰鸣!”

《光明日报》(2025年04月13日 07版)