点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【中国故事】

作者:周云和(中国作协会员,现居四川)

一

好多年了,我不吃鸡肉。

八岁以前要吃,八岁以后就不吃了,非但不吃,连见到别人吃也排斥。当然,随着年岁的增长,时光的磨砺,对别人吃我不再反感;但我绝对不吃,包括炖鸡的汤、汤里的菜。

二

大门口,大半背篼桃子静静地等候在那里。等娘换了干净衣裳,她要背着桃子去赶场。我背了书包,正要去上学,看见了,想抓两个在路上吃。可能慌忙了,引起了一颗桃子的强烈不满,以自杀的方式,叭一声掉在地上,有意弄出响动,引起了娘的注意。

桃子的阴谋得逞了。娘吼道:“不准拿,我要背到街上卖了,买鸡娃子喂。”娘急慌慌上前一步,抓住我的手,抠出我捏在手里的桃子,放回背篼,抻抻衣襟,在我气愤的目光中,背起桃子出了家门。

下午放学回家,我从锅里端出半碗土豆,坐上桌子吃的时候,一个“呷啊呷啊”的声音直往耳朵里钻,嫩嫩的,柔柔的,可怜巴巴的。我放下碗筷循声去找,哈哈,灶房屋里,一个稀眼眼背篼,罩着两个拳头大小的鸡娃子,它们黄霜霜毛茸茸的,头顶和翅膀上间杂着手指肚大的黑乎乎的颜色,就像我不经意间把墨水搞在白衣裳上面去了一样。

地上有一点碎苞谷米,一小碟水。不用说,这是娘给鸡娃子吃的饭。可能鸡娃子才到我们家,对环境陌生,又想念爹娘,“呷啊呷啊”地叫着,在背篼下面转来转去,很孤独很凄凉很无奈。见了我,它们仰起扁头望望,尖尖的小嘴,黑漆漆的小眼珠,招我怜爱欢喜。

我知道,小鸭唤“丢丢”,小鹅唤“威威”,鸡娃子唤“咯咯”。我便卷起舌头,在唇齿间弹出“咯咯”的声音招呼它。它听见了,愣愣神,又迈着小脚丫转悠起来,仿佛在逃避我的哄骗欺诈。我把背篼虚开一条缝,捉了一只放在掌心里,小心翼翼地托到眼前,抚摸着它的毛,很光滑。也许怕我伤害它,鸡娃子惊慌失措地挣扎着,要跳出我的掌心。我怕摔着它了,蹲下身子,让它吃地上的碎苞谷米,它不吃;让它喝水,它不喝。

我把它的嘴扳开,喂它食物和水。正当我翘起屁股专心致志地忙碌间,一声吆喝吓了我一大跳:“不要整它,别把它搞死了。”我惊慌地仰头一看,是娘,抱了一大抱柴进屋。我说:“鸡娃子想爹娘了。”娘说:“等它想,过几天就不想了。”

三

我家住在半山腰上,单家独户,房子背面是高山,前面是深沟,深沟对面也是高山,高山过去是三三的家。

三三比我大两岁,经常欺负我。比如扇烟盒,扇来翻起,也算扇翻了;打靶,靶叉打来斜起没打倒,也要算他赢;擤了鼻涕找不到地方揩,就揩在我的身上。我不搭理他,他就捉毛虫放进我的颈子里,伸脚来绊我,横行霸道的,我很多次下决心不跟他一起耍了,可周围除了大山还是大山,除了深沟还是深沟,平时找不到人耍,只好哭脸当笑脸,央求着跟他一起耍。哈哈,现在我有小伙伴了,我才懒得爬坡上坎去找三三耍了。鸡娃子比三三好,它不欺负我,还讨我欢心;不像三三,你对他好,他还要踢你绊你掐你。

最让我气愤不过的是,我有啥子好东西,都要拿给三三吃;三三有就不拿给我吃。不拿给我吃就算了嘛,偏偏还要馋我。像那天他生日吃煮鸡蛋,剥开,亮光光白生生的,他掰了指肚大一坨递给我。我伸手去拿,他叫我把嘴巴张开。我忙把嘴巴张得像河马嘴一样去接,快喂进我嘴巴的时候,他突然手肘一弯,扔进了自己嘴里,还翘起下巴,对着我大嚼特嚼,弄出“依唔依唔”的声音,跟猫儿抓住了大耗子吃时发出的声音一模一样。哼,现在我有鸡娃子了,我要精心饲养它,等它长大生了蛋,我吃来馋给你看。

鸡娃子真乖,果然像娘说的,没几天它们就不想爹娘了。我猜,这与我努力给它们提供的舒适环境和精美食物有关。晚上有一点冷,我把烂棉袄装进小箩筐里给它做了一个窝,睡觉时本想提来放在床铺上,父亲不准,我就放在床前。很快我发现,小鸡最喜欢吃活物,如蝗虫、蛐蟮、蚂蚱、蟋蟀一类。

现在我有事干了。放学回家,书包一放,几口饭一刨,不是用锄头在房前屋后挖蛐蟮,就是去家侧边草丛里捉虫。鸡娃子张着嘴跟在我脚边,挖出蛐蟮,要么我招呼它们去啄来吃,要么我捉在手心里,让它们来吃。有时啄偏了,没有啄着蛐蟮,啄着我手板心,痒酥酥的。有趣的是,我捉住蝗虫丢在地上,让鸡娃子去扑食。后来鸡娃子长大一些了,我便拿一根棍子,去拍打草丛,让虫子们飞出来,等鸡娃子去追逐捕食,有趣极了。

娘很高兴,说:“这是一对生蛋母鸡。”我说:“才一捧大,你咋个就晓得是母鸡了呢?”娘说:“你看嘛,叫鸡要长鸡冠子,母鸡不得长。”

我同鸡娃子成了好朋友,我在哪里,两个小鸡就像跟屁虫一样跟到哪里,围着我的脚转。我放学回家,听见我的脚步声,它俩会像赛跑一样,跩着两只脚丫子迎上来。没见着它们,我卷起舌头弹两声“咯咯”,它们就像从地底下钻出来似的,立即出现在我眼前。我要捉它们,叫一声趴下,它俩两脚一软,就乖乖地趴下去。父亲和娘是指挥不动的,叫趴下,它们像没听见,最多偏着头,睁着小眼睛望望他们。父亲就笑着骂:“咦,还不听老子的话嗦?”

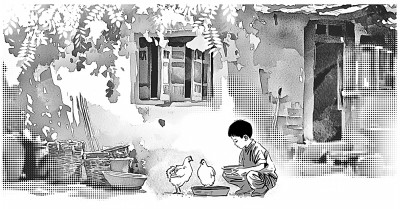

插图:郭红松

四

一天放学回家,我都走到家门口那棵桢楠树下了,鸡娃子还没有来迎接我。我卷起舌头弹了几声“咯咯”,鸡娃子也没有听从我的召唤,立即出现在眼前。怎么一回事呢?问檐坎上抱柴的娘,她很伤感地说:“被老鹰叼走了。”

我像被人猛然敲了一闷棍:“两只都被叼走了?”娘说:“叼走一只,还有一只,你父亲捉来罩在你睡的那间屋里了。”我慌忙进屋,书包一撂去看,是那只头上有一个指肚大黑点的鸡娃子被叼走了。我很伤心,挪开稀眼眼背篼,把剩下的这一只鸡娃子捉在手里,疼爱地抚摸着它的身子安慰它:“吓着了吧?都怪我没有照顾好你俩。”

娘说:“鸡长出翅管毛,以为老鹰叼不走了,就放它们到敞坝头找东西吃。我在家里割猪草,你父亲挑粪去施苞谷肥,突然听见鸡娃子‘呱啊’一声叫,撵出去一看,老鹰叼起一只飞到天上去了。”

家里很难喂大一只鸡,不是被老鹰叼,就是被黄鼠狼咬。平时我非常警惕,把鸡娃子时刻看在身边,晚上把鸡窝端来靠近我的床。防不胜防,还是被千刀万剐的老鹰叼走了一只。从此,我把对两只鸡娃子的爱,用在了一只身上。上学去了,我就把它罩进稀眼眼背兜里,上面还压了一块石头。放学回来,第一时间就去把它放出来,带它去找虫子吃。

三三见我很久没去找他耍了,主动跑起来找我耍。他见鸡很听我的话,叫它趴下就趴下,叫它站起就站起,也学我去指挥,鸡根本不理他,他大惑不解:“它咋个不理我呢?”我说:“它通人性,你对它好,它才会对你好。不像人,你对他好,他不一定对你好。”我当然是影射他。

三三想摸它,鸡扑扇着翅膀直往我身后躲。我告诉三三,他只有捉十只虫子来才能摸一下。三三望望我,只好去捉虫子交给我。我叫鸡趴下等三三摸,鸡很听话地卧下身子。三三摸着说:“好光滑哟。”摸着不想放手。我舌头在嘴里“咯”地弹了一下,鸡像听到命令似的,“卟”一声直起身子就朝我跑来了。跑的瞬间,还屙了一团屎在三三的鞋子上,三三直跺脚,想把鸡屎跺掉,鸡屎却像生麻糖一样粘在他的鞋子上。我不敢笑,心里特解恨。小鸡总算帮我出了一口恶气。

它还没有生蛋,生了蛋我才能更好地挣回来面子。

五

可能吃食好,心情舒畅,鸡娃子半年不到就长成大鸡了,跟在我脚边上,“咯咯咯咯”叫得欢。娘说:“它开始唱歌了,快要生蛋了。”“真的吗?”我心里一阵狂喜,啊哈,就要有鸡蛋吃了。娘说过,鸡生的第一个蛋就煮给我吃。我思想着,我不但要眼馋三三,还要当着几个同学的面馋他。

想不到,我这个梦很快就要破灭了。

那天清晨,我正在捉蝗虫给鸡娃子准备早餐,父亲拴着汗帕子喊我:“瑞瑞,你把鸡捉给我。”我停住手上动作,心一沉,仰脸望着父亲:“捉给你干啥子?”父亲说:“你不要管,乖点,捉给我。”

我的心突然像擂鼓一样跳起来,顶嘴道:“你生得有手,要捉你去捉。”这个时候,我已经把鸡藏到房背后坡顶上的岩洞里了;去捉蝗虫,是给自己的行为打掩护。

昨天半夜,我起床上厕所,听见父亲重重地叹了一口气,说:“只有把那一只鸡杀了。”娘说:“瑞瑞肯定不答应。好容易喂大,盼着它生几个蛋。”之后没有声音,一片死寂,只有黑漆漆的夜色,一波一波地拍打着我的眼睛。我屏住呼吸,很久才听父亲说:“又没得钱割肉,不弄一个荤菜,太没面子了。”

啊,他们商量杀鸡?我仿佛听见要杀我似的,想冲进去大声告诉父亲:“不行!”但我知道,胳膊拧不过大腿,我不能莽撞,得想办法保护好鸡。上完厕所回到卧房,我捉住床面前鸡窝里的鸡,想把它抱到床上。

鸡正在睡梦里,猝然受到惊吓,“咯”地大叫了一声。我悄声对它说:“嘘,是我,不要怕。”鸡似乎听出了我的声音,轻轻地“咯”一声,算是回应,温顺地听我摆弄。我把它放进铺壁里,叫它趴下。

我再也睡不着觉,谋划着如何把鸡藏起来让父亲找不着,过了明天,就保住了鸡的性命。因为我知道,父亲是要把鸡杀来招待县供电所安装电线的师傅。

在我少年时代的记忆里,晚上照明点的是桐油灯和菜油灯。那个光亮,幽幽的,马上就要断气了一样。后来点的煤油灯,稍微亮一点,父亲和娘就要去调整灯芯,让灯焰保持一颗豆子大小,一点小风就会吹熄。

一个月前的一天晚上,父亲擦着火柴点亮灯,喜滋滋地说:“乡里新来的周乡长,要给我们安电灯了。”我一听很高兴,住在山下的人早几年就点电灯了,开关线一拉,嘻嘻,一屋透亮,掉一根针在地上都会看得一清二楚。我说:“安逸。”

父亲说:“为了安电灯,周乡长找县供电所的蒋所长谈判。蒋所长不愿意,说你那是山区,人烟稀少,我劳神费力,花费几千元拉通一根电线,只点几个电灯,一个月几块钱电费,几十年都收不回来本钱。周乡长说,跟老百姓办事,要讲成本,更要讲付出。山区穷,就穷在没有电上。蒋所长说,从内心讲,我也巴不得山区的人都用上电。可是,我们供电所是个不管钱的单位,县供电局要考核我们经济指标,亏了要扣我们的工资奖金。这样吧,我跟县供电局汇报,乡上也去找供电局反映,争取他们从政策上扶持一点。我们供电所设计免费,只收电线和安装成本。你们乡上想办法补助一点,村民们再义务地投工投劳,大家都围绕着通电这个事儿转。”

没多久,我就听见村长胥二叔喊我父亲去抬电杆。这是一件很新鲜的事。我专门去看过父亲抬电杆,水泥的,好粗好长哟,八个人抬一根,嘴里“嘿佐嘿佐”的,拐弯处喊:“幺二拐,两边甩。”爬坡时喊:“前面往上拖,后面往上抬。”天气很冷啊,他们敞胸亮怀,额头上的汗珠子,像小草尖尖上的露水珠儿一样一闪一闪的。

很快,电杆像蜗牛头上的触角,高高地立在高山顶上,我家敞坝边上都安了一根。昨天晚上,父亲在饭桌上对娘说:“县供电所来安电线的工人很辛苦,两三个钟头翻山越岭到安装地点,又快吃中午饭了。为了尽快安好电线,周乡长叫各村组的人,安装师傅安装到了哪里,请最近便的那家人弄一顿饭给他们吃。安装师傅要开钱,收不收是你们的面子。”娘说:“不能收。”父亲说:“明天就要安装到我们这里了,我们弄点啥子来招待安装师傅呢?”

我一听我们家马上就要有电灯了,高兴得饭都不想吃了——其实,当时的饭也没有啥子好吃的,一年到头,不是红苕就是土豆,或者苞谷,吃得吐酸水——至于咋个招待安装师傅,是大人们的事,与我无关。

没想到,这件事却与我有关。父亲和娘可能晓得杀鸡我不干,在饭桌上当着我的面不说。也可能他们在想办法,但确实想不到了,父亲才在深更半夜想起说只有杀鸡。

把鸡藏到哪里好呢?黑夜里我想啊想啊,脑壳都想痛了,家里只有四间屋,无论藏到哪个角落,父亲和娘肯定都能找到。只有藏到屋外去,他们才找不到。

我一下想到了房背后坡顶上的岩洞,那儿的马胡草一人多深,平时鬼都不到那里去,把鸡藏到那里,他们肯定找不到。于是,天还没有大亮,我就悄悄起床,把鸡抱去藏在了洞里,还特意捡了一些石头给它垒了一个石屋,叮嘱它:“啊,听话,乖乖地待在这里,我回家就给你捉你最爱吃的蝗虫,让你吃得饱饱的。”

六

可是,可是——放学回家,家里吃饭了,桌子上坐了四个人,除了父亲外,有三个我不认识,都是男的,穿着统一的蓝颜色衣裳,不用说,是电线安装师傅们。

一人坐一方,父亲见了我,让出半条板凳招呼我坐。我坐上桌子一看,简单的四个菜中,有一海碗鸡炖粉条,父亲用筷子招呼安装师傅:“不要客气。”不用说,我藏起来的鸡,还是被父亲找来杀了,我的心像被捅了一刀。我吃不成鸡蛋了,想给三三显摆做不到了,忍不住把筷子叭一声拍在桌子上面,跑进卧房,趴在铺盖上面,伤伤心心地哭了起来。怕安装师傅听见我哭,我又把铺盖拉来盖在头上,哭得断断续续,哽哽咽咽的,像被人捂着了嘴巴。

娘跟了进来,拉开铺盖,问我:“哭啥子,肚皮痛?”我哭腔哭调地问:“你们为啥子把鸡杀了?”娘说:“鸡不是家里杀的,是黄鼠狼咬死的。上午,你父亲在家里找鸡杀,找遍了都找不到,晓得你捉来藏起来了,心想算了,去找人借点钱割点肉来招待安装师傅。从房背后过,听见鸡在岩洞口‘呱哇呱’地叫。急忙撵上去一看,一只黄鼠狼,已经把鸡咬死了,拖不走,正在那里吃。你父亲撵走黄鼠狼,把鸡捡回来,收拾干净才招待安装师傅的。”我说:“你骗我,我不听。”

这时父亲走进屋来,两眼瞪着我低声吼道:“当着客人的面,你哭啥子?嗯?肉皮子痒了?赶快跟老子到桌子上吃饭。”说着他就走了。

娘劝我:“听话,快去吃饭。等明年结了桃子,我摘了到街上卖了,再给你买两只鸡娃子回来喂就是了。”

听娘这样说,我勉强止住哭,到水缸里舀水洗了一下脸去吃饭。

桌子上,另外三盘菜都快吃光了,唯独海碗里的鸡肉还有很多。见我坐上桌子,我左手边的那个头发有一些白的师傅,从海碗里夹了一坨鸡肉,放进我碗里说:“你来得晚,看我们都快要吃完了。”

父亲忙说:“哎呀,他经常吃到的。你们不要客气,夹来吃,夹来吃。”说着站起身,把碗里的鸡肉几筷子夹进三个师傅的饭碗里。明明是怕我吃到,赶快分给三个师傅嘛。

我心里很难受,想一嘴给父亲顶回去:“你撒谎,还是前年过年吃过鸡肉,哪里经常吃到嘛?还经常教育我要诚实,哼!”但怕挨筷头子,只好闭住嘴,把白头发师傅搛给我的鸡肉,撕了一小块放进嘴里。

不知咋的,想起我那温顺乖觉听话的鸡,清晨还活鲜鲜的,放进岩洞转身走时,它还“咯”地叫了一声,像是在喊我慢点走,现在我却要吃它了;特别想起三三吃鸡蛋时,翘起嘴笑嘻嘻地对我大吃大嚼的模样,眼看就要报复到他,手段一下没有了。突然肠胃搅动,一股酸臭味儿要从喉管里漫出来,我连忙伸手捂住嘴巴,慌慌张张地朝屋外跑去。

我的脑袋是低垂着的,没注意,一头撞在了敞坝边新安的电杆上……

七

我有一个好友不吃鱼,包括沾腥的黄鳝泥鳅,甚至河鲜海鲜。不知道他是不是跟我有同样的际遇?

《光明日报》(2025年04月25日 14版)