点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:高东兴(山东大学机电与信息工程学院副教授)

当我们仰望星空,究竟是如何“看到”宇宙的?当我们俯视大地,又是如何“读懂”世间万物的?人类对世界的感知始于光,但光只是电磁波中的一种。从自然界的动物视觉进化,到人类高科技观测设备,我们“看”世界的视角,已经由可见光波段拓展到电磁波全波段。

人类为什么能“看”

人类能看到世界,就是因为电磁波。

在地球生命进化史上,眼睛的出现是一次划时代的事件,意味着动物开始利用可见电磁波(光波)来感受、理解世界。通俗地说,我们“感受”电磁波的波长来“理解”颜色,“感受”电磁波的振幅来“理解”明暗。

视网膜接收外部光源照射物体反射的光,激活我们拥有的三种视锥细胞,它们分别对波长564、534和420纳米的电磁波最为敏感,可以粗略简化为红、绿、蓝三种颜色。当我们接收到一种任意波长的光波,三种视锥细胞以不同程度“响应”该波长,这就实现了类似“编码”的效果,供大脑后期“解码”并成像。也就是说,我们看到的“颜色”是一种“错觉”,是我们对不同波长电磁波的主观感知,即大脑处理三种视锥信号后的结果。

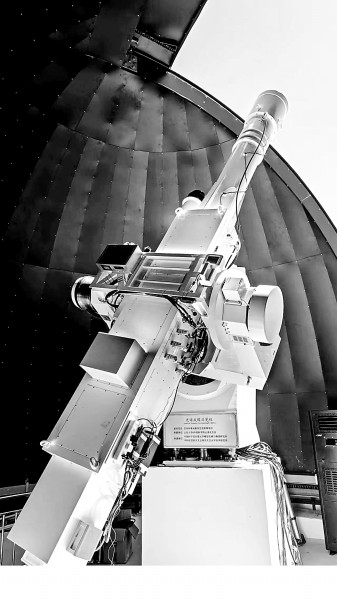

子午工程——丽江台玉龙站光谱成像日冕仪

其他动物视锥细胞的种类和特性与我们不同,猫狗只有二色视觉(两种视锥细胞),只能分辨蓝和黄;大多数鸟类、爬行动物拥有四色视觉,它们眼里的世界更加缤纷多彩;而虾蛄则拥有动物界最复杂的视觉系统之一,每只眼都分为多个区域,能独立感知影像,拥有多达12种感光类型,宛如“视觉怪兽”。

看,在我们还不知道什么是电磁波时,就已经开始利用它了。

人们认识到电磁波的存在是在19世纪中后期。1864年,麦克斯韦结合前人成果,预言了电磁波的存在,揭示了其基本的内在规律;1886年,赫兹用著名的“电火花实验”证明了电磁波的存在;1896年,马可尼第一次用电磁波实现了通信,后续又于1901年实现跨洋通信。之后的100多年,是利用电磁波技术的井喷时代。从波长最短、频率最高的伽马射线,到波长最长、频率最低的无线电波,电磁波的应用越来越广泛。

那么,什么是电磁波?通俗而言,电磁波是电场和磁场交替变化、彼此垂直并共同向外传播的一种波动现象。我们可以想象扔一块石头到水里,水面溅起向四周传播的水波,石头就是激发电磁波的波源,起伏的水面就是电场或磁场。当然这个比喻并不完善,例如水波只有“水”一种向外扩散的“起伏”,电磁波有“电场”和“磁场”两种相互垂直、均向外扩散的“起伏”——相当于“上下”起伏的水波身上,同时原地叠加一个“左右”起伏的水波,这就是电磁波的奇妙之处——电场与磁场互相垂直,又共同向外传播。

更有趣的是,变化的电场会产生磁场,变化的磁场又反过来激发电场,它们彼此交替,源源不断地向远方传播。水波的扩散需要水作为介质,而电磁波传播无需介质,能在真空中以光速穿越宇宙,它有波长、频率、速度、振幅、极化等属性,不同波长决定了不同的穿透力、能量和用途——比如X射线能穿透人体组织,红外线携带热量,射电波能穿越尘埃厚幕传回深空图像。正是这些差异,让电磁波成为我们探知世界的“多功能工具箱”。

全频段的“眼睛”,看见光“看不到”的

我们人眼所见的可见光,只不过是整个电磁波谱中一小段狭窄条带。正如前文所说,生物的视觉方式,本质上都是通过细胞对固定波长电磁波的响应来进行编码,这就决定了包括我们人类在内的视觉系统,对电磁波的感知只能是离散的、跳变的,无法实现连续色谱的“真彩色”。

自然界中,还有另一种色彩——结构色,它来自微观结构对电磁波的精巧干涉与衍射。当物体表面的微观结构尺寸与外部光源照射的某些电磁波的波长相近时,入射光在这些结构中发生反射与叠加。若结构层之间的高度差恰好满足一定条件,就可能对特定波长产生增强,对另一些波长形成抵消,最终只留下某种特定“颜色”的电磁波被反射出来。不同微结构反射的“颜色”也千差万别,因此结构色是真正由“波”塑造的连续色谱的颜色。

子午工程——圆环阵太阳射电成像望远镜。

例如,某些甲虫的奇异金属光泽,某些昆虫翅膀的鲜艳炫彩,孔雀羽毛的部分亮带,都是结构色的典型体现。有趣的是,拟态章鱼虽然没有典型的视锥细胞,被认为是无法区分波长的全色盲,但却可以巧妙利用结构色。它们能通过独特的光敏结构“感知”周围环境的结构光,进而调整自身色素水平,模拟出与周围环境相近的反射波长,实现对所有视觉动物的全频段迷彩伪装。

这种连续波段的感知方式,为我们设计跨波段观测仪器提供了宝贵启示。正是这些自然启示,推动人类从生物视觉向技术感知延伸。

过去,人类在较长时间里依赖光波段理解世界。伽利略用自制望远镜确认了木星有四颗卫星围绕公转,开启了天文观测的新时代。此后天王星、海王星、冥王星等,也都是通过光学望远镜观测被确认存在的。

当地基光学望远镜到达瓶颈,可以绕开大气影响的、以哈勃和韦伯为代表的一系列太空望远镜登上舞台,探测波段也从光波段拓展到更多电磁波频段——人类观察世界的眼睛,正逐步从“看光”走向“读全谱”,打开了更广阔的观察世界的窗口。

一个著名的例子便是“巨引源”的观测。它是位于拉尼亚凯亚超星系团的一部分区域的巨大引力异常处,因恰好处在地球视角的银河系盘面方向,各种天体和尘埃层层遮挡,使得几乎无法通过可见光探测,成为宇宙地图上的盲区。正是射电望远镜通过接收低频电磁波信号,我们得以间接了解其引力汇聚特征和大尺度物质分布结构,逐步揭开了它的神秘面纱。

类似的例子还有很多:我们通过微波波段测量宇宙微波背景辐射,借助红外波段穿越尘埃看到恒星诞生的摇篮,用X射线揭示高能喷流与黑洞吸积盘的动力过程,甚至用伽马射线帮助捕捉宇宙中最剧烈的爆发现象,如伽马射线暴与中子星合并事件。不同波段的电磁波,共同构成了我们“看见”宇宙不同面貌的全谱视野。

从地球大气层,到太阳系的行星与小天体,再到银河系边缘、星系团甚至宇宙大尺度结构,电磁波为我们绘制出一幅幅细致入微的多尺度图谱,帮助我们理解宇宙的全貌。

在祖国大地,打造仰望星空的“眼睛”

近年来,我国在电磁波探测方面有了长足的进步。从看向宇宙深处的“眼睛”,到探测地球大气层、电离层、磁层和日地空间等与日常生活息息相关的区域,我们开展了电磁波多频段的综合观测。或直接接收不同频段电磁信号,或主动发射雷达信号探测目标,两者互为补充,极大拓展了人类对自然环境的认知能力,为人类科技发展作出中国贡献。通过这些特定频段的全波段的感知装置,我们不仅能“看到”物体或现象,也能理解其内在的物理规律,了解其现象背后的动力机制。

其中,可着重介绍的,是由中国科学院国家空间科学中心牵头建设的国家重大科技基础设施项目“子午工程”。其最具代表性的设备,是圆环阵太阳射电成像望远镜(DAocheng Radio Telescope,DART)。它坐落在四川稻城海拔近4000米的高原之上,由313面抛物面天线组成,分布在直径1公里的圆环上。

DART工作频段在150~450MHz之间,是全球唯一能实现高速实时太阳射电成像的设备。它不仅是一台“太阳相机”,更是一把解析太阳“情绪波动”的科学钥匙——能以极高的时间分辨率捕捉太阳活动的完整动态,在瞬息万变的电磁爆发中精准提取图像。

子午工程——威海台荣成站米波太阳射电频谱仪12米口径天线。

山东大学也参与了“子午工程”的建设。除了位于四川稻城的DART,山东大学还协同牵头单位和各兄弟参与单位,由空间科学与技术学院和机电与信息工程学院协作,分别在威海文登、荣成槎山布设了具有代表性的地基观测设备,它们各自承担不同层次的观测任务,构成了一张持续运行的空间环境感知网络。

坐落于山东威海文登的,是GNSS电离层TEC与闪烁监测仪、电离层数字测高仪以及流星雷达。GNSS监测仪通过分析来自北斗、GPS等导航卫星发射的电磁波,在穿越电离层过程中产生的相位延迟和闪烁效应,实时获取上空电离层的总电子含量与扰动信息,为导航误差预警与空间环境建模提供关键数据支持。电离层测高仪则通过发射1至30MHz的高频电磁波,测量其在不同高度电离层反射回波的延迟和强度,绘制频高图进而反演电子密度剖面,相当于“剖开”电离层、透视其层次结构。流星雷达则工作在30至60MHz波段,借助流星划过夜空时在高空形成的电离尾迹,反推出70至110公里中高层大气的风场分布,是研究中高层大气动力学的重要手段。

在威海荣成槎山,则部署了国内首个覆盖15MHz至15GHz波段的宽频太阳射电监测系统。它如同一台“多波段广播接收机”,全天候监听太阳的“电磁波语言”,追踪日冕物质抛射、耀斑爆发等高能事件。这些观测数据不仅有助于深入理解太阳活动的物理机制,也为我国的卫星通信和导航系统提供早期预警保障。

这些观测设备,如仰望天空的“眼睛”,默默记录着地球空间环境的每一次波动与扰动,为我国在电离层监测、太阳预警、中高层大气动力学等多个前沿领域的科学研究与实用应用提供了坚实支撑。

电磁波是自然赐予我们的一把万能钥匙,它揭示的不仅是物质的状态,更是人类认识世界的尺度;不仅是我们仰望宇宙的“眼睛”,也照亮我们脚下的未来!

你问我答

问:电磁波跟我们的生活有关吗?

高东兴:电磁波是由电场和磁场交替振荡并向外传播的一种波动现象,它既是物理规律的体现,也是一种能量传播方式。我们熟悉的可见光其实就是电磁波的一种,而它还包括射电波、微波(含毫米波)、红外线、紫外线、X射线和伽马射线等。电磁波无处不在,影响着我们的日常生活:从手机通信、Wi-Fi、微波炉,到医疗中的X射线检查,再到卫星导航与天文观测,电磁波的应用无处不在,与生活息息相关。

问:文中的这些观测设备是靠什么“看见”世界的?

高东兴:这些观测设备利用的是电磁波探测原理,主要分为两类:一种是被动接收型,如望远镜、射电接收器,通过接收天体或环境自然发出的电磁波信号,来分析其结构和状态;另一种是主动发射型,如雷达,通过发射电磁波并接收从目标反射回来的信号,判断目标的距离、高度、运动状态等。这使我们即使在黑夜、云层、尘埃甚至深空中,也能“看见”那些肉眼无法识别的现象。

本文图片均由中国科学院国家空间科学中心提供

《光明日报》(2025年07月10日 16版)