点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【建设教育强国·教育笔谈】

作者:朱旭东 徐沛缘(分别系北京师范大学教育学部部长、教授,北京师范大学教育学部博士生)

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正全面改变着人们的生产、生活、学习方式,也深刻地影响到教育领域,包括教师队伍建设。教师是立教之本、兴教之源,其专业发展应该与时代进程紧密联系。如何在人工智能时代推进教师专业发展,以高质量教师队伍支撑教育强国建设和中国式教育现代化进程,已成为教育发展的重要命题。

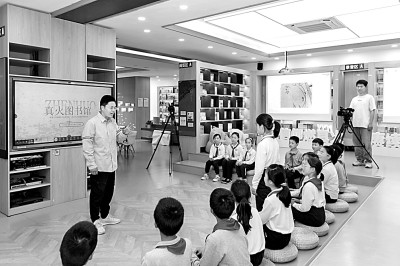

辽宁省沈阳市皇姑区宁山路小学未来校区在小学阶段全面引入“AI通识课”。赵敬东摄/光明图片

实践视域:人工智能加速教师专业角色重构

人工智能的出现正在深刻影响着教师的专业实践,也显著改变着教师对“课程”“学生”及“教师(自身)”这三个教育活动基本要素的认知模式,继而加速了教师专业角色的重构。教师专业角色是教师在教育教学过程中承担的职责、行为规范及社会期望的总和,在人工智能时代,教师的专业角色正经历着由知识传授者转向学情分析者、由情感支持者转向价值引领者、由被动回应者转向终身学习者的嬗变。

具体而言,人工智能已经能够在一定程度上承担课程知识点讲解、作业批改等常规任务,使教师职能由面向群体的知识传授向基于个体的学情分析转变。如教师可以依托大数据平台检测追踪分析学生学习轨迹,借助智能评测系统优化教学内容与调整教学节奏,抑或积极探索人机协同的新型教学模式,推动教学决策由传统经验主导向循证决策过渡,从而实现科学化、精准化的教学引导。

同时,人工智能虽然具备情绪识别与反馈功能,但无法真正理解学生的情感需求,也无法代替人类教师在传承人文精神、塑造道德及价值观方面的作用。人工智能时代,教师仍需要持续关注学生心理健康与社会情感发展,更需要以身作则,引导学生辩证地、全面地认识人工智能,帮助其树立正确的世界观、人生观、价值观,为其全面发展奠定坚实根基。

此外,人工智能打破了传统意义上静态的教师素养框架(主要包括知识、能力、专业理念与师德),赋予了教师个体对于专业发展的“内源能动性”与“外源加速度”。教师应树立终身学习理念,主动运用人工智能技术,跨学科拓展所教科目的知识边界,有针对性地习得数字技术赋能的教学方法,多方面借鉴契合需求的专业理念,批判性反思具备典型性的师德议题,以实现专业素养各维度的持续跃迁。

上海市闵行区通过建设智慧教学设施,助力区域教育优质均衡发展。图为在上海师范大学附属闵行第三小学南校新建成的真火图书馆环幕学习体验区,教师为学生授课,课程将在网络课程平台共享。新华社发

理论视域:人工智能推进教师全专业发展融合

人工智能的出现促进了教师专业发展理论体系的同步更新,强化了教师全专业发展的融合,即学科专业发展、教导专业发展、学习专业发展与伦理专业发展的融合。其中,伦理专业发展是连接其他三个专业发展维度的“根系”所在,而学科专业发展、教导专业发展和学习专业发展分别是教师全专业发展的“树干”“树枝”与“树叶”。

就伦理专业发展而言,教师应坚定政治立场,坚守专业伦理,落实立德树人根本任务。在人工智能时代,教师的伦理专业发展不仅体现在践行优良师德师风上,更体现在理想信念坚定,能够正确驾驭人工智能,实现教师全专业发展的深度融合。

就学科专业发展而言,教师应对不同学段的教材内容进行系统重构,这种重构包括学科知识、学科能力、学科文化、学科方法和技巧、学科思想、学科本质、学科伦理和学科思政等多个方面。在人工智能时代,仅具备单一学科知识的教师显然已经无法满足人才培养的需求,必须注重学科能力发展的多重性,特别是强化学科伦理和学科思政。

就教导专业发展而言,教师应发挥主体性作用,通过“身之教”(身体示范)、“言之教”(语言传授)和“灵之教”(心灵引导)三种方式,立体式引领学生成长。在人工智能时代,教师不仅不能成为技术附庸,还应发挥人工智能无法替代的作用,不断锤炼上述三种教导能力。

就学习专业发展而言,教师应自我定位为“学习专家”,根据学科专业属性来设计、实施并评价学生的学习过程。在人工智能时代,教师需将学习科学与人工智能相结合,深入理解学生学习的脑科学机制,将人工智能融入学习设计、实施与评价之中。

政策视域:人工智能融入教师专业发展制度变革

教师专业发展标准是教师资格认定、师范生和专硕生培养、专业发展评价的重要依据,是我国教师教育质量评估的衡量标尺。面对蓬勃兴起的人工智能,包括教师专业标准在内的教师专业发展制度都需要主动变革。

作为制度的最核心领域,教师专业标准主要用于明确合格教师应具备的专业素质、能力要求和行为规范。然而我国现行的教师专业标准(主要包括《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《中学教师专业标准(试行)》,下称《标准》)在适应教育数字化转型方面显现出滞后性,难以应对教育数字化浪潮带来的冲击与挑战。人工智能时代的到来,对不同学段教师专业标准、师范类专业认证标准、相关政策性指导文件以及法律法规的起草、修订与完善提出了更为迫切的要求。

就不同学段教师专业标准而言,目前使用的《标准》正式出台于2011—2012年,对于教师数字素养的内容提及较少。但在现实中,幼儿园教师不再完全以传统的教具作为教学辅助,而是开始使用人工智能进行音乐编排、环境创设、美术绘图以及课件制作。中小学教师也开始逐步使用人工智能辅助进行课堂管理、模拟教学、学情分析以及跨学科课程准备等工作。这些实践均为教师数字素养融入《标准》的修订提供了现实依据。

就师范类专业认证标准而言,我国的师范教育(职前教师培养)仍然以传统的师范生技能为主,在培养目标上,大部分师范院校还是以培养具备传统教学胜任力的教师为主旨,并没有着重对于强化师范生数字素养进行安排;在培养过程上,大部分师范院校设置的依然是专业课程、通识课程、实践课程和学科课程,并未设置数字素养整合型课程;在培养评价上,目前大部分师范院校还是以传统的纸笔或机考考试的终结性评价、教师人工评分的过程性评价为主,极少引入人工智能课堂观察与评估系统。可以说,我国师范类专业认证标准也需要与时俱进,将人工智能逐步纳入评估维度。

在政策性指导文件与法律法规层面,《中小学教师职业道德规范》等文件需进一步明确教师本人使用以及指导学生使用人工智能的伦理边界,并给出详细条款。同时,期待《中华人民共和国教师法》对教师的法律地位、专业职责与权利等重要命题进行修订,确保相关内容有法可依。

《光明日报》(2025年05月20日 15版)