点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【人民需要这样的教育家⑳】

光明日报记者 苏雁

作为中国古代四大发明之一,火药以其强大的杀伤力和震慑力改变了人类的战争方式,推动人类从冷兵器时代转向热兵器时代。有这么一个人,他出生在炮火连天的1935年,历经战乱,更加明白“强国方能御侮”的道理,因而从小就矢志为祖国打造“独门利器”,让古老的中国火炸药重焕荣光。

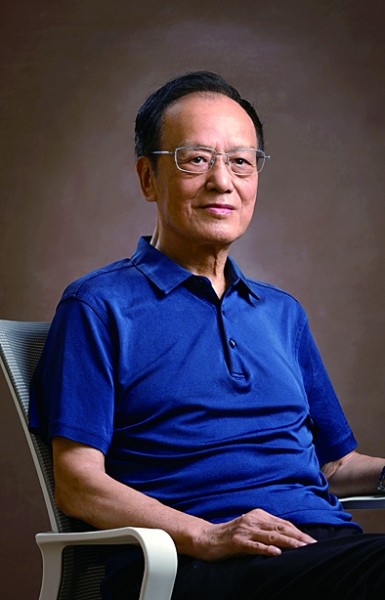

王泽山 刘宁摄/光明图片

他叫王泽山,中国工程院院士,南京理工大学教授,我国著名火炸药学家、发射装药学奠基人、国防领域战略科学家。

70年来,王泽山成功攻克火炸药领域多个世界级难题,将关键核心技术牢牢掌握在中国人自己手中,引领我国跨入火炸药强国行列。他以第一完成人身份获得国家科学技术进步奖一等奖1次、国家技术发明奖一等奖2次,荣获“最美奋斗者”称号。2018年1月,习近平总书记向他颁发国家最高科学技术奖奖励证书。

师者,是王泽山的另一个身份。大学毕业后,他便留校执教,创立发射装药学学科,建立并发展中国特色火炸药理论体系,培养了百余名硕士、90多名博士,其中10多人获得国家科技奖一等奖。他们以老师为榜样,潜心扎根武器装备研制一线,成长为中国国防的中坚力量。

在南京理工大学火药装药技术研究所,记者拜访了这位90岁高龄的老人。

约定时间还没到,便见身形清瘦、目光炯炯的王泽山沿着楼梯拾级而上。落座交谈,他的话语里充满了对国家民族的爱与责任:“人们都不希望有战争,愿世界充满和平。但中国的近现代史告诉我们,落后就要挨打,没有强大的国防,就相当于没有坚不可摧的国门。”

为祖国守住“国门”,一直是王泽山前进的动力,也是他对学生们的首位要求。

1954年夏天,王泽山报考中国人民解放军军事工程学院(哈尔滨军事工程学院),毫不犹豫地选择了冷门专业——火炸药专业。“分到这个专业的有20个人,我是唯一主动报名的。”他眼神坚毅,“这个专业是国家设立的,国家需要,就应该有人去做。加以专注坚持,任何专业都可以光焰四射。”

这样的人生选择,润物无声地引导着学生们。“老师常常勉励我们,把自己的事业方向和国家、民族的进步结合起来,瞄准国家、民族和社会的需要寻找课题,从事真正有价值的研究。”他的学生刘志涛告诉记者。

勇于创新,做别人不敢做、不能做的研究,是王泽山对学生们的一大要求。他的“三不原则”,学生们铭记在心:原理不通的不做,跟在人家后头、不是解决“卡脖子”问题的不做,没有工程应用价值、为了研究而研究的不做。

“在研究多孔火药制备工艺时,我发现,按照教科书上的方法采用溶剂或半溶剂工艺,会出现驱溶困难、质量差、周期长等很多问题。能不能不用溶剂?我冒出了一个大胆的想法。可溶剂法在世界各国用了上百年,对其发起‘挑战’,可能吗?半是兴奋半是犹豫,我向王老师吐露了想法。”刘志涛回忆。

王泽山听后立即鼓励刘志涛:很好的思路,千万不要放弃!“在科研道路上要有定力,要实事求是。确定目标后,坚持不懈,全心投入,把事情做到极致。”他条分缕析地帮助刘志涛理清了研究思路,并为他申请国家级课题。

创新不是凭空臆想,而是要沉入一线,在实践中去发现、去开掘、去论证。

2018年冬天,博士生付有第一次随王泽山到内蒙古包头某靶场做试验。这里室外温度零下30多度,大风裹着砂石和扬尘呼啸奔腾,吹得人睁不开眼睛,王泽山却一直坚持在试验现场。

“老师一会儿到炮位查看,一会儿快速计算数据,从早晨9点直到下午6点,一刻都不曾休息,中午就和我们一起,在现场吃盒饭;冷得受不了,就贴上暖宝宝,裹紧军大衣。”付有深受震撼,“一天下来,我们年轻人都觉得很难扛,老先生却乐在其中。”

爆炸试验现场往往在条件十分艰苦的地方。为了测试火药性能,冬天要经受严寒,夏天又苦战高温。而王泽山每年出差在外的时间平均有150多天,每年为火炸药事业奔波的路程达十几万公里。

“老师,您不用去现场,电话遥控指挥就行啊。”面对学生们心疼的劝阻,王泽山却不以为然:“实地接触才能观察细致,打电话终究还是隔了一层。另外,在现场遇到什么危险或者难题,我可以快速解决,这样也能节省试验成本,给国家省些钱。”

王泽山把全部心思放在工作上,与生活上的舒适享受几乎“绝缘”。

“王老师曾长期住在面积狭小的房子里,一走进去,桌上、床上、地上……映入眼帘的都是书,王老师就埋头在书堆中钻研。他出差从来不住单间,给他预订的单人间他都退掉,和课题组成员挤在一起,把省下来的钱用于实验室建设。”王泽山的弟子刘玉海回忆。

王泽山培养的第一位博士生肖忠良感慨:“王老师每天都工作12小时以上。他从不为自己的事麻烦别人,每次出差,他都是自己用手机订票,对新鲜事物的接纳,比我们年轻人还溜!”

采访中,王泽山指着身上穿旧了的家常衣装说:“衣服能穿就行,穿太好影响我工作。出差时我从不应酬,要求吃盒饭,省下来的时间用来工作。”

执灯普照,暖漾一方。就是这样一位生活俭朴的老人,却将自己获得的国家最高科学技术奖等奖金共计1050万元捐赠给学校,设立“南京理工大学泽山育才基金”,用于奖励在教学一线取得显著成效的教师和学业优异的学生。南京理工大学化学与化工学院党委书记张文超告诉记者,几十年来,王泽山资助他人的金额总计超过2000万元。

1995年出生的陈令博士,就是“泽山育才基金优秀毕业生专项奖”获得者,也是目前王泽山团队中最年轻的成员。在王泽山精神的感召下,陈令毕业时谢绝了其他“名利双收”的选择,坚定献身国防事业。

国家级教学名师、南京理工大学教授钟秦,也在王泽山的引领下坚守科研育人岗位:“王老师对待科研和教学的点点滴滴,无声地感染着我们。他总是冲在科研的第一线,可当我们在他带领或指导下取得重大成就时,他却总是坚持将我们的名字排在前面……作为他的学生,我们在他身上感受到了‘好老师’这三个字沉甸甸的分量。”

对此,王泽山视为本分。“一定要爱护年轻人,要支持他们,让他们超过自己。只有这样,才能一代更比一代强,才能为祖国的事业贡献越来越大的力量!”他热切地说。

此刻,这位老人眼中闪耀着的光芒,是带领学生再攀科技高峰、精忠报国的坚定信念,是“一辈子专注做一件事”的坚毅果敢,是用热爱点亮的精神之灯……

《光明日报》(2025年07月06日 01版)