点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:刘潇萌(沈阳师范大学国际教育学院讲师)

内蒙古作家许廷旺的小说《最后的木屋》(大象出版社2025年3月出版)以内蒙古罕山林场为写作发生地,围绕林场居民在搬迁中出现的种种现实境遇,通过三位少年的成长过程,充分展现了当代农村的生活状貌和发展脉动,谱写出动人的新山乡巨变凯歌。

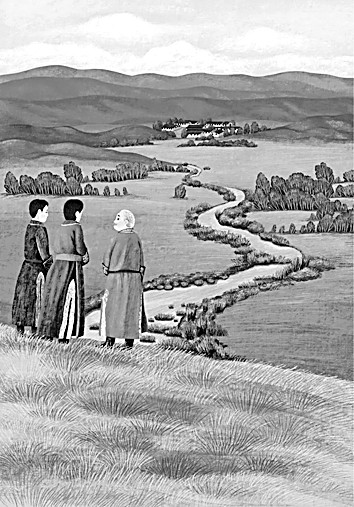

《最后的木屋》插图 王净净绘

小说通过主、辅两条线索及第三人称的叙事视角,描述了苏全乡长的搬迁动员工作。历经半年,在苏全等人的动员及劝说下,居民们终于同意搬迁。但到了约定的日子,少数住户不见了,他只好四处寻找,故事情节由此展开。小说的辅线则围绕苏全的儿子苏伦进行编织,同时也包括那些“消失”住户的孩子吴大勇、别佳等,他们的成长过程与主线层层交织又徐徐铺陈。通过作品,我们可以清晰地认识到,乡村社会中父辈与子辈的交往模式是一种牢固的情感羁绊,从而有效地复活了“木屋血脉”。

由代际关系升腾而上的是作者盘活了礼俗乡贤社会中的人际交往样态。在作品中,“老骑兵”作为整个乡镇的“父辈代表”,他的态度也直接左右着林场居民搬迁的进度。他对于搬迁不经意作出的“好事,大好事”的判断,让很多犹豫不决的住户“彻底打消了不想搬迁的想法”,为工作顺利开展“扫清了大部分障碍”。当然,在小说中,也存在着诸多“谜团”,如“老骑兵”为何突然爽约,在同意搬迁后为何坚持最后离开,他寻找了大半辈子的心灵牧者“小苏”与苏伦一家有无关联等,这些既环环相扣又跌宕起伏的情节在丰富文本内涵的同时,也让故事情节的推进更加扣人心弦。围绕“老骑兵”情节的穿针引线,两条故事线索交错前行,使村庄成为一汪活水,人们在这里循环流动,不断奔向光明的未来。此外,《最后的木屋》故事层次的丰富性还在于,“老骑兵”的地位并不足以成为影响少年心灵成长的动因,真正拨动他们心弦的是他通过漫长的生命体验所淬炼出的智慧与力量。他从狩猎者到巡山人的角色转变,既是坚守亦是沉淀,这种“放下”的力量与勇气撼动了少年们的心灵,也进一步推动少年们的拔节生长与破茧成蝶。

在作品中,吴大勇这个人物形象耐人寻味,由此可见作者塑造人物的功力。他的父亲吴奎扰乱搬迁、私自狩猎、砍伐倒卖樟木树,劣迹斑斑,也因此与守护罕山林场的“老骑兵”产生了长久不可调和的矛盾。这些矛盾也构成推动故事走向高潮的冲突和引擎。父亲吴奎怂恿吴大勇“惩罚”别佳,也就是“老骑兵”的孙子。透过种种细部的雕琢,作者写出吴大勇的背后,是他在极力隐藏由破碎家庭带来的自卑心理。事实上,他天生敏感,拥有强烈的同理心和洞察力,与生俱来的自省特质使他无法被父亲的说教所蒙蔽。当他尝试摆脱父亲的控制时,自我意识开始驱使他主动探究世界,敞开心扉,奔向光明。这种觉醒和自信让他最终获得小伙伴们的肯定和钦佩,收获了友谊。通过内在主体性的自我调适过程,他逐渐磨砺了自己的个性品格,实现了个人的成长。吴大勇这种充满张力与动态化的成长型角色,紧扣儿童文学作品关注心理成长与情感演进的主题,富于教育性、比照性与启发意义。

恰切的语言表达是感知不同风格文学作品的第一枚纽扣。作为儿童文学作品,语言的“儿童性”显得尤为重要。小说《最后的木屋》中,跃动着大量的拟声词、色彩词和重叠词,成为作者与儿童读者进行审美沟通的特殊符号与情感纽带。作者善用“砰砰”“咔咔”“踏踏”等简洁风格的拟声叠词,来对写作对象的情态进行白描。寥寥几笔,干脆而活泼,精准地对接儿童认知世界的感官路径。在色彩词的选用上,作者将世间万物的五彩斑斓“护送”到小读者面前。就无色度的黑色而言,作者使用了“黑黢黢”“黑隆隆”“黑滚滚”“黑幽幽”“黑漆漆”等重叠词,瞬间营造出神秘未知的阴郁氛围,让读者更加直观地感知到作者所要表现的人事风物的“温度”。此外,作品中还出现了“乒乒乓乓”“密密匝匝”“哼哼唧唧”等形式的重叠词,语言富有音韵美与节奏感,直观而细腻地强化了故事表述的趣味性、具象性与交互性。

总体上说,作者带给儿童读者的是一种多维的审美启蒙。《最后的木屋》的故事主线紧密围绕“生态搬迁”渐次展开,指明整体搬迁的目的是生态保护。在叙述中,他多次提到“草地沙化”“无猎可打”“植被锐减”等生态失衡问题,这也是作者多年来始终拥有的叙述热情与写作动因所在。“老骑兵”从狩猎人到巡山人带来的升华,吴奎由偷猎者到护林员的顿悟,这些选择折射出人们面对自然由“攻”转换为“守”的过程,不仅实现了生命个体的精神升格,也引发读者对生态伦理展开深度思辨。

《最后的木屋》是一部少年成长与时代变迁相互交融的儿童文学作品,小说中细密地流淌着少年情谊,在草原的晨曦、少年的笑脸与时代的洪流之间,铺展出一幅血脉交融、文化共生的壮美画卷。作者并未着意对时代风貌、社会变革进行宏观性深描,而是循序渐进地借由一个个“小人物”差异化的个体实践,一步步汇集、流淌进“大历史”枝藤盘绕的叶脉之中。个体生命的点点微光徐徐照亮了通往木屋的幽径,而木屋背后所折射的精神隐喻则等待着读者们亲自去探寻。一如小说中所言,“那些或黄或紫或红的树叶异常鲜亮,展示出生命成熟的样子”,“它们在保持特有颜色时,又悄然改变着其他颜色,浑然天成……”

《光明日报》(2025年07月02日 14版)