点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:晓矛

长沙七月,热浪翻腾,九十五岁高龄的锺叔河先生躺在病床上一边吸着氧,一边还在看还在写。

去年十月住院后,锺老已失语,但记忆清楚、思维清晰,尚能用右手书写达意。其间,锺老与我有信函来往,他在信中说:“我已完全失语,但听觉还可以。痛苦也在这里,不能讲话了……”我回信说,您老保重,我一定来长沙看您。此番回长沙,到医院四次探望锺老。第一次去医院,他笔谈八页纸,高压到了一百八,医生叫停,他仍摆手示意要我不着急走。离开病房前,他赠我今年新出版的《蛛窗述闻》,扉页上面写道:“定之同志:这是抗战胜利我十四岁时的习作,幼稚不堪呈政,只请留作纪念耳。”受赠大作,我欲罢不能,一气读完,感慨良多。之后,我又三次前往医院探视锺老,捧书奉教。

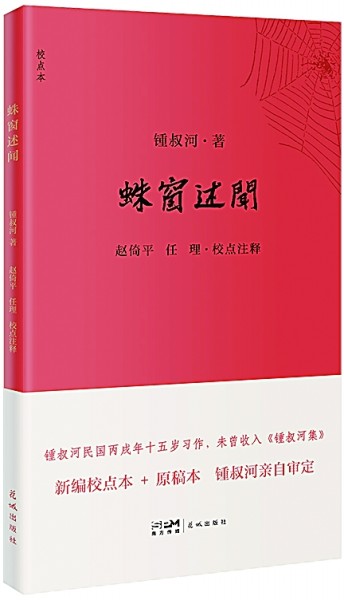

《蛛窗述闻》

锺叔河 著 花城出版社

抗战时期,少年锺叔河随父母避住湖南平江乡下老宅中,并在平江读到了初中二年级,抗战胜利后,1946年暑假期间,家人均回长沙,他独自在“蛛窗”等待开学,寂寞难耐之际,没事找事,便述“父老聚谈所闻所见可喜可愕之事”,“方丈小室,足不出户,惟尘窗老蛛,蠕蠕网际,一似为余伴侣者。既成此卷,乃弁数言,且命以名。”这便是《蛛窗述闻》原稿的来历。

2016年,俞晓群、杨小洲小批量制作了五百影印本,由海豚出版社印行。原作系文言文写成,没有标点,影印本很具收藏价值,但对大量阅读者和研究者而言似有不便之处。赵倚平、任理颇具慧眼,携手校点注释,2025年1月由花城出版社出版。锺老在《作者题记》中写道:“古人文章有成,每每悔其少作。我先是为了有复本分给自己和兄姊的后人,同意杨、俞二君拿去影印;今又为了改正错讹,少贻误读者,同意赵、任二君进行校点:真可谓不知愧悔、老益无成矣。”

“幼稚不堪”是锺老自谦,当前各种书籍汗牛充栋,而《蛛窗述闻》从内容到装帧设计却给人耳目一新之感,确有其独特气质和价值。赵倚平说:“固然,这是他初中还未读完时所写的文字,在他看来,当然是幼稚的。但我们读来,却并不见其幼稚。比照中国古代的笔记体文字,也并不见得逊色多少。虽然他的初衷,只是练习作文和供自己日后阅看,但后来这类文字,因社会变迁,却越发稀少且几近于无了。能有这样一本,已很罕见,因此出版流布,还是有意义的。对于社会学民俗学家来说,可以从中窥到当时湖南社会的民俗风情之一斑。”锺老说,“这四十多则小文,确实都是平江的民间传说和本人的见闻,极少‘创作’的成分,这一点倒是我敝帚自珍的,我认为记录民间传说比写小说更有意义一些。”任理云:“不管怎么说,《蛛窗述闻》这部‘青涩’之作,开启了锺叔河的创作之旅。”

这样一本书当然值得反复赏鉴。书载“述闻”四十二则,其中最后一则只见诸“目录”,有题无文,据锺老后来回忆,当是父母催促他去长沙上学之故。四十一则“述闻”中,“内容有鬼狐记载,异闻奇物,人间怪事、艺文巧话等”。有的篇章新奇别致、令人忍俊不禁,有的则起伏跌宕、让人扼腕叹息。

开篇《王县令》写了这么一个故事。某县多盗,王县令自负才干,致力尽锄,到一旅店捕贼时将一商人一并缉拿。商人陈情,余本非盗,盗亦代白。可王县令说“宁多杀一客人,决不使脱一盗也”,又说“若冤尔,偿命何如?”于是,呼天抢地的商人只能“瞑目就刑”。此后,县令以功擢升,却遭鬼索命,得狂疾不治竟死。文后写道:“此事余父常言,辄戒后辈慎从政云。”一个“慎”字道出全篇警策,治世建功焉能不慎,人命关天焉能不慎!

《周神仙》讲一名少孤而贫的乡人周某,被一老道士“携之去幕阜山深岩中,授以道术。成而令下山。嘱曰:‘仙才难得,成仙尤难。汝当珍重道法,以济众生,可成仙果,慎之慎之。’”然而,周某下山后不甘贫穷,心想:“有如是术,何愁不得享乐;神仙清苦,有何可羡?”于是周某赴长沙,“出其术以眩世人”,此后“周神仙”之名大噪。“渐而华轩大厦,高车肥马,仆婢妻妾,筵席珍奇,虽大富贵家莫可比拟,显宦高官平辈交往,儒士大夫率拜门下,煊赫一时。仍不安本分,运玄妙之术,竟搬运银行现金数百万,府库为虚。”最后,“周神仙”落得被省府枪决的结局。文中说:“呜呼,仙才之难得也,享乐之惑人也,近世斯烈,周神仙者是已。”读罢这则故事,令人唏嘘不已,古往今来,多少“仙才”和“人才”败在“享乐”上面,倘若“珍重道法,以济众生”何至如此!此则“述闻”足以警省“人才”勿蹈“仙才”覆辙。

《鲍超诗》一篇同样令人拍案叫绝。“前清鲍超以营弁积功至爵帅,威震天下。”鲍超文化程度不高,但不失智慧。“赐第京师时,权贵一时,翰林院诸名士辈轻之,欲一窘图快。一日,以《雀群图》求鲍题咏。鲍欣然,从容吟曰:‘一窠二窠三四窠,五窠六窠七八窠。食尽人间多少粟,凤凰何少尔何多?’盖窠谐科,刺翰林科第多士也,众人色沮而退。”令人称奇的是,鲍为“游击”时,曾被敌军围困,鲍令下属拟请援文书,“吏抹涂殊缓,鲍怒曰:‘岂有今日作书生态者!’夺笔急写一‘鲍’字,于字外画圈数重,呼骑将突围出。主将见书曰:‘鲍字营危矣。’发兵援之,内外合攻”,敌军大溃,于是鲍超名扬天下。此则故事,笔墨极简,描绘刻画却栩栩如生,不啻是一篇传神精彩的美文,同时对好作官样文章者实乃极佳之镜鉴。

书中《一王爷》《鸦片》《鬼吃鸡》《李次青联话三则》等篇目也都令人过目不忘,或寓意深邃,发人深思;或机智幽默,意趣横生。通观全书,笔下是妖魔鬼怪,实则道的是人间万象,并不觉虚幻;纸上演绎的是凡间俗事,折射的却是人情物理,甚至是天下大道,可谓致广大而尽精微。文言文简洁凝练、意境深远的特点,在十四岁少年的初创之作中得到充分体现。不少篇章中,文后都有“曰”,这是作者对叙述事件的灵魂拷问,是全文的点睛之笔、神来之笔,以此可窥少年锺叔河的逻辑框架和思维范式,“这也是后来《念楼学短·念楼曰》的嚆矢和滥觞”。

在和锺老笔谈时,我说我佩服编辑的眼光,自己很喜欢《蛛窗述闻》。这本书耐读,很有意思,真实和真心的“记录”,好似一面镜子,反映了当时老百姓的所见所闻所思,许多故事都能引发对现实的思考,充满哲理和智慧。锺老说:“过誉使我惭愧,它只有作为过去‘国文’教育的一个标本。平江是文化落后之区,但当时全班三四十人中至少有三分之一能写出比这更好一点的文字。有一点我倒是同意,它虽然幼稚,但多多少少也反映了当时社会(也可说是传统社会、四千年至今的社会)的群象,从一个十四岁少年的眼中笔下多少留下了一点‘真’。”

“真者,精诚之至也。”巴金先生晚年多次呼吁要讲真话,把心交给读者。以此观之,十四岁少年锺叔河的这点“真”何其珍贵!

《光明日报》(2025年08月16日 12版)