点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【书中问学】

作者:王子今(西北大学教授,“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台、中国人民大学教授)

编者按

历史长河中,春秋战国至秦汉是中华文明演进的关键枢纽。在这“天地一大变局”之际,国家形态与民族格局剧烈重塑,如何剖析政治建构、民族融合与社会整合的深层逻辑?李禹阶教授总主编的“秦汉时期的国家构建、民族认同与社会整合研究”丛书,以前代通史研究为基,给出了新的研究成果。

本期《书中问学》特邀王子今教授解读丛书的历史逻辑与学术创新。他指出,丛书结合历史时序与问题意识,通过出土文献与传世典籍互证,揭示先秦秦汉历史逻辑与制度转型的内在关联。其“国家构建—民族认同—社会整合”三维框架,为秦汉史研究引入兼具厚度与锐气的新范式。

中国学界对于秦汉史研究的推进,近年有突出成果。中国史、考古学、古文字学、历史地理学等学术方向学者们的共同努力,多有超过前人的突破。人们从不同视角对于秦汉历史文化的认识、理解和说明,各有不同程度的创新和推进。尤其对于历史具体细节的考察,对于历史特殊风貌的了解,都借助考古发掘的历年收获和出土文献的陆续发表,得以新识迭见。

可以说,人们期待的多视角、全方位观察秦汉历史文化面貌的学术进步,正在开辟更开阔的视域。新的学术光亮逐渐投射在人们耕耘了两千多年的园地,满眼苗木、春意盎然,展现了蓬勃生机。新近问世的李禹阶教授任总主编的“秦汉时期的国家构建、民族认同与社会整合研究”丛书(齐鲁书社,2025年),即是理论创新与论说严实的秦汉史研究新成果。

①竹书《阴阳家言》(局部)

西汉 北京大学藏

学术新章 秦汉史研究成果的呈现

丛书是作者对春秋战国暨秦汉递嬗时期政治、经济、文化、社会、民族等问题的探索、研究的心得。事实上,对这个问题的研究,诸多通史著作都已经进行了富有特色的研究。该丛书则是在前代学者研究的基础上,通过历史时序与问题意识的结合,特别是通过对问题的阐释、解读而揭示出先秦秦汉时期历史与逻辑演进的因应关系,进而深入剖析中国古代诸多历史问题的本质特征。

该丛书学术覆盖面较广,比较全面地概括了中国政治走向大一统格局确立的历史时期。丛书依时序与研究内容划分为6卷,具体如下:第1卷李禹阶等著《秦的国家构建、民族认同和社会整合》、第2卷尤佳等著《秦汉国家演进与华夏民族认同》、第3卷徐卫民等著《西汉王朝的国家建构与社会整合》、第4卷刘力等著《秦汉国家的思想、信仰与皇权政治》、第5卷崔向东等著《汉代国家视域下的社会阶层演变》、第6卷汪荣、秦涛著《礼法之宜:汉代国家法的法理构建与制度整合》。这一时期中国文化进入以汉文化作为重要标识的阶段,中国民族跨进多民族交往交流交融的繁盛时代,这一文明史重要阶段的历史动向和文化面貌,不仅大致说明了秦汉“天之新局”的历史走向和文化风貌,对于全面认识中国古代社会的发展总进程,也有特殊的启示意义。

②“千秋万岁”瓦当

汉代 陕西汉阳陵博物馆藏

丛书的另一亮点在于作者团队的构成——既有秦汉史研究领域的资深学者,也有本世纪成长起来的青年学人。值得欣喜的是,这些经过严格学术训练、颇具学识的一代青年学人,朝气蓬勃,勇于创新,富有探索精神,对先秦秦汉时期的诸多历史问题有自己的独特见解,由此为这部丛书的内容增添了生气。除各卷主要作者外,还有李勉、董涛、陈鹏、钟良灿、陈昆等颇多中青年学者参与其中。20位学者共同完成的这部学术巨制,成为秦汉史研究近年来备受瞩目的集体项目,而成果质量之高,也是令人由衷钦佩的。

宏观视域 秦汉历史文化的探究

笔者在从事秦汉史教学研究的中青年阶段,曾经多次聆受何兹全教授就学术方向的教示。他总是强调,历史研究、社会史研究,除了对于社会物质生活,如衣食住行等具体方式的考察之外,还应当注意宏大问题,如社会结构、生产方式、阶级关系、行政生活等方面的研究。李禹阶教授主持完成的这部丛书,就是在秦汉史研究领域表现出宏观考察之明显优胜的成功论著。

秦汉统一国家的建立,是中国统一王朝国家与汉民族形成的新起点,是由宗法分封制国家政体和以“诸夏”为标志的早期华夏民族向统一的君主集权制国家和统一的汉民族转化的枢纽期。这使得统一的王朝国家和汉民族在产生、发展的进程中,进入一种新的国家建构与民族认同的自觉状态,一种对各区域社会的政治、经济、文化、宗教状况的整合,因此具有划时代的里程碑意义。

在丛书中,李禹阶教授指出,“这种国家构建与民族认同、社会整合的历程并不是直线发展的”,而是经历了“曲折往复的过程”。清人赵翼曾说“盖秦、汉间为天地一大变局”。正如书中所指出的,“其所谓‘变’,不仅在于汉初布衣将相之局及对秦亡教训的借鉴,更在于时势相异,使西汉统治者不得不在继承秦的基本政治体制的基础上,杂以‘周文’而进行大范围的改革、更化。”“秦汉亘古未有之变局,实质是以新的国家大一统政治、经济、文化、法律的力量对过去分散的区域社会进行全面融汇、整合的重构”,“这种新的政治与社会形态,是在国家、族群、地方社会的矛盾、冲突、博弈,以及作用力与反作用力中展开的”。

为此,李禹阶教授特别在书中提示:历史文化进程,都不是某个单一要素或单项因果作用的结果,而是若干要素通过合力作用,并以一定形式联系而构成的具有某种新功能的有机整体的演进。应当注意到“在这种动态的系统演进中,各要素之间相互联系,相互制约,相互作用,并产生出某种单个要素在孤立状态下所不能产生出的新要素及其内涵、特征”。可以说,“任何政治国家与社会组织,包括民族共同体的建构,都不是平面的或线性的孤立发展的结果,而是呈现着多因素、多线条并相互融通的发展态势。”丛书撰写因此遵循着这一要求进行:在探讨、分析中国古代的政治国家或社会组织的演进时,注意到这种国家制度、社会结构、民族融合的多要素的合力及其相互间的作用。

③秦俑坑出土高级军吏俑

秦代 秦始皇帝陵博物院藏

作为“一统国”的“国家”体制,其结构、形制和时段的变化,其实要复杂得多。读者会注意到,这部丛书6卷标题都出现“国家”,这与这一重大项目及最终成果都首先标识“国家建构”,以及各位作者都将“国家建构”视为最重要的研究对象是相关的。秦致力于“激进的变法”,“使‘君主本位’代替‘国家本位’体制”,“由此定型为其后两千多年帝制国家的基本制度范式”。论者正确地指出,“这种制度范式的转换在过去少为学者所注意”。

事实上,这种转变正是在“天下一统曙光初现时的一种历史与逻辑的必然发展”。所引马非百语“新制度之创建,惟秦为最有功焉”,正是恰当的总结。《汉书》卷一〇〇上《叙传上》所见汉代人对于秦汉政制的认识:“汉家承秦之制,并立郡县,主有专己之威,臣无百年之柄。”其影响也延续“百代”。

新识迭见 秦汉史研究方法的突破

丛书在秦汉史研究领域频出新见,于研究方法上实现诸多突破,令人耳目一新。

其一,引入对生态环境的分析是一大特色。丛书作者认为,“秦王朝的大一统,正是顺应了古代中国的生态、人文环境以及小农生产方式而形成的国家体制和社会结构。”论者对“东亚内大陆的地理生态环境”作为历史条件的意义,有着新意鲜明的分析。如第三卷第十一章指出,秦汉国家界域的形成和“自然生态与不同民族的生业环境”有关。对于长城的军事和文化意义,论者分析了“北方农耕生产区域和游牧生产区域的过渡地带”形成的生态背景。而长城作为行政区隔、军事工事,同时也是民族文化交往实现“过渡”的走廊的作用,也得到符合历史逻辑的说明。生态环境的变迁,如两汉之际气候由温暖湿润转而寒冷干燥的演变,与“匈奴”“内附”及“边民流入内郡”的人口形势变化也是一致的。

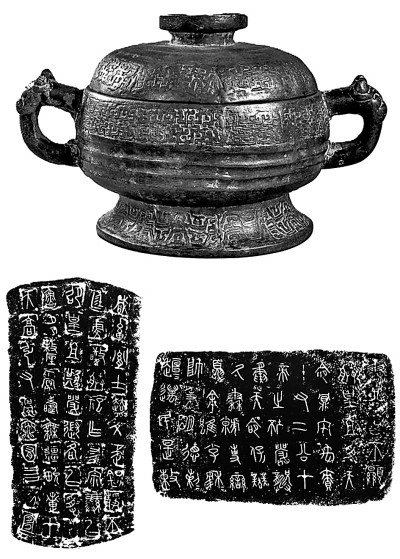

④秦公簋

春秋 中国国家博物馆藏

其二,政治体制的转型是研究重点。即便在回顾政治史这一传统主题时,作者也提出独到见解:“这些新兴诸侯国逐渐告别旧的封建体制,形成一种新型的以国君集权为核心的官僚体制,以及相应的制度范式。这种新型国家体制与制度范式的出现,为战国时代以‘国家本位’为中心的政治体制建构奠定了基础。”此后,“法儒交融的‘汉家制度’”,“重构了汉代国家的治理机制与意识形态,并奠定了我国两千年帝制时代的政治制度基础。”关于“两次权力的分离”的分析,关于“立典”与“建制”的分析,关于“权”与“利”、“德”与“礼”的关系的分析,都各有新意。

“天下”和“四海”共通,为秦汉人的共识。郑玄在《毛诗笺》中写道:“九夷、八狄、七戎、六蛮谓之‘四海’。”蒙文通在《诸子甄微・周秦民族与思想》中指出,“周秦相代谢”可归结为“夷夏之争”。吕思勉《秦汉史》也阐述了秦汉时期民族关系的历史特点:“战国之世,我与骑寇争,尚不甚烈,秦以后则不然矣。秦、汉之世,盖我恃役物之力之优,以战胜异族,自晋以后,则因社会之病状日深,而转为异族所征服者也。故曰:以民族关系论,汉、晋之间,亦为史事一大界也。”

其三,秦汉时期“民族融合”的论说,是丛书的学术亮点。作者在研究“华夏民族认同”时,采用得体的方法,“对几个主要区域的民族认同与社会整合问题分别展开个案式研究”。对于以往学界论述不多的“西南地区”的相关问题的分析,符合历史真实。论者指出,“成都平原为核心的蜀地北部明显优于蜀地南部与南中地区;而南中地区又以滇东北与滇池地区最为发达;即使在相对落后的滇西地区,永昌郡的发展又明显优于滇西其他地区”,并且“这种区域发展不平衡现象亦存在于关陇河西、燕齐辽东以及长江中下游等地”。同时,民族融合的另一动向也备受关注,“由于秦汉时期华夏人群在边疆地区的迁徙过程,也是华夏文化在当地的渗透过程。所以,与华夏移民由交通沿线到僻远之地、由平原至山谷隙地的推进相应,华夏文化在边疆地区传播的幅度与深度,同样存在明显的区域性差异”。研究者深入探究各个区域、各个“板块”的“异同”,并对某些板块内的“次区域”展开探讨,所提认识大多切实可信。

其四,丛书对“淮南王国与《淮南子》”“时空观念和汉代的日常生活节奏”“秦汉对方术士的管理”“淫祀无福——知识阶层的信仰重构”等过去少为学者关注的内容进行考察,提出诸多新见。这些讨论分别列于“汉代的时空观与生死观”“秦皇汉武的精神世界”“秦汉信仰的整合与控制”等主题下。

此外,该丛书对于出土文献予以特殊重视,发掘出土文献中重要历史文化信息以应用于相关主题的学术考察,体现出这部丛书执笔者共同的优胜资质和持续努力。例如第2卷《秦汉国家演进与华夏民族认同》中,通过出土文献资料探究和厘清战国秦汉时期南方楚人的“九州”观与“族群意识”即利用了学界对于“上博简《容成氏》”以及“长沙《子弹库帛书》”等简帛资料的研究成果,发表了新见。第5卷《汉代国家视域下的社会阶层演变》论说“秦汉编户民之家的分化”的部分,对于“家”“家人”“同居”等身份关系的研究,对于“大家、中家与小家”称谓的研究,都根据新出简牍资料有富有新意的陈说。

这部丛书是2017年度国家社科基金重大项目“秦汉时期的国家构建、民族认同与社会整合研究”的最终成果,2023年获得国家出版基金资助。这套6卷本的丛书,不仅是秦汉史研究成果中学术质量相当高的一种,也在学术力量的组织、学术计划的实施、学术创新的实现等方面,提供了有意义的启示。

本文图片均选自“秦汉时期的国家构建、民族认同与社会整合研究”丛书

《光明日报》(2025年07月10日 11版)