点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【艺坛“奖”故事】

作者:姜志涛(《中国戏剧》杂志原主编)

中国戏剧梅花奖从1983年创办至今,在国内外产生了深远影响,对戏剧事业的繁荣发展起到了巨大作用。但梅花奖的创办并不是一帆风顺,也经历了摸着石头过河的探索过程,特别是初创阶段,遇到了诸多困难。

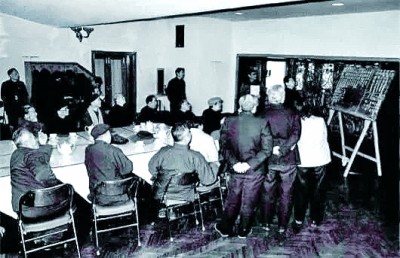

首届梅花奖的计票现场。图片由作者提供

时代需要 应运而生

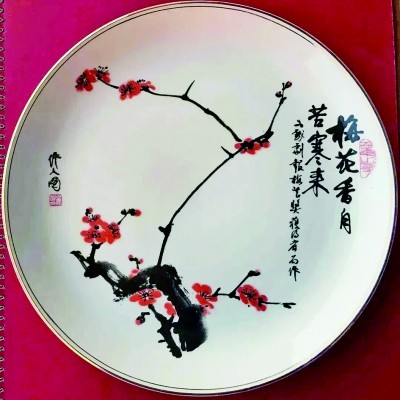

中国戏剧梅花奖第一至第五届叫《戏剧报》梅花奖。梅花奖标志性的奖盘出自国画大师吴作人之手,落款是“为《戏剧报》梅花奖而作”。1988年《戏剧报》从第六期更名为《中国戏剧》,同年,第六届梅花奖亦改名为《中国戏剧》梅花奖。在第九届之前都有书名号,从第十届开始去掉书名号,变成现在的中国戏剧梅花奖。前九届是由《戏剧报》和《中国戏剧》主办,从第十届开始由中国戏剧家协会主办,故而把书名号去掉,同时也提升了梅花奖的地位。

创办梅花奖的最大功臣是当初《戏剧报》的几位负责人:主编刘厚生,副主编方杰、游默等人。他们深知“十年浩劫”给戏剧界造成的深重灾难。从粉碎“四人帮”到1983年,戏剧战线取得了显著的成就,但也存在演员青黄不接的问题。大家认为,要想改变这种局面,需要有激励措施,于是想到了评奖。奖励的重点对象是45岁以下的中青年演员。老主编们非常睿智地将这个奖项命名为“梅花奖”,这是因为梅花具有耐寒傲雪、高雅清香的特征。在戏剧界,人们常以“梅花香自苦寒来”激励和赞誉通过勤学苦练而在舞台上闪烁光彩的演员。

由吴作人绘制的第一至第五届梅花奖奖盘。图片由作者提供

在探索中完善规则

前几届梅花奖候选人的产生很简单。评奖条例规定,候选人必须是当年在首都舞台演出、年龄在45岁以下的演员。编辑部的全体同志便把当年的《人民日报》《光明日报》《北京日报》《北京晚报》等刊登演出广告的报纸统统找来,把合乎上述标准的演员名字、剧目整理出来,提供给评委会,评委在备选名单中提出候选人。只要有一位评委提议,两位评委复议,就可成为候选人。

评选原则是“五不照顾”,即不照顾剧院团,不照顾剧种,不照顾行当,不照顾地区,不照顾名演员。正因为坚持了“五不照顾”原则,许多大剧院或知名演员并没有理所应当地获奖,有些较小的剧团或知名度不高的演员反倒能摘取梅花奖桂冠。评奖名额问题是早期评奖时评委会上争论的焦点。虽然梅花奖创办以后在戏剧界乃至全国反响越来越强烈,但也有些不同的声音。有人认为,每次评出20多人有过滥之嫌;有的评委提出,应该像奥斯卡那样每次只评一两名,这样才能服众。但多数评委对此持反对态度,大家认为,梅花奖与奥斯卡没有可比性。梅花奖要评出中国特色,获奖名额多是因为剧种多、从业人员多。为了激励演员勤学苦练,只要他们水平达到梅花奖的标准就应该被评上;如果让大家觉得高不可攀,就没有人来争取,也就失去了梅花奖设立的意义。评奖规则、办法是在探索和讨论中不断完善的。

集腋成裘

艰难筹措经费

在我的记忆中,初创阶段最困难的是经费问题。由于是《戏剧报》编辑部主办,剧协每年只拨给专款一万元用于梅花奖的各种活动。20世纪80年代初,一万元是个大数目,但对于搞一个全国性的评奖活动来说,这点钱依旧是杯水车薪。编辑部主任(兼梅花奖办公室主任)要求每个编辑想方设法拉赞助。前几届梅花奖还没在社会上产生很大影响,拉赞助较为困难。

1988年第五届梅花奖颁奖前,编辑部通过某地方京剧团联系到当时很有影响的一家钟表厂,他们生产的石英钟很畅销。厂家也不是慈善机构,是否赞助没有明确回答,只是让编辑部的人去当面谈,于是我奉命前往。到了钟表厂一看,拉赞助的人把宣传科科长的办公室挤得满满当当,只见科长始终面无表情,一上午没有谈成一笔。轮到接待我时已近中午,我抱着死马当作活马医的心态,把举办梅花奖的意义、这个奖对演员所能起到的激励作用,以及我们遇到的经费问题,一一讲给他听。由于我的坦诚,他神情逐渐放松,最后答应赞助40台石英钟(约合人民币5000元)作为演员的奖品。当时获奖者的奖金是500元,第五届由于经费紧张,每人奖励一台石英钟,奖金只发了350元。可见当时是多么拮据。后来才知道,喜庆的日子不能送钟,因为“送钟”谐音“送终”,不吉利。事实证明,封建迷信不可信,辽宁人艺的表演艺术家宋国峰就是第五届的获奖者,他欣喜地接受了奖品——石英钟。后来他荣获“二度梅”,再后来又成了话剧界唯一的“梅花大奖”(三获梅花奖)获得者。

化作春泥更护花

梅花奖是为鼓励中青年演员设立的奖项,老艺术家也格外关心、支持这个奖。中国剧协原主席、表演艺术家李默然堪称护花使者。在我的记忆中,李默然老师与梅花奖有三件难忘的往事。

第五届梅花奖颁奖在即,经费还差很多,编辑部领导再次动员我们去拉赞助。对我们这些只会为他人作嫁衣的小编辑来说,这是件力不从心的难事。联系赞助只能靠“杀熟”。我想到了名气最大的老乡——李默然老师。于是我跑回沈阳向他诉苦。他二话没说,立即领我去当地一家啤酒厂。看得出厂长其实不很情愿,但又不能驳了大艺术家的面子,无奈之下赞助了3000元。要知道,当时举办颁奖晚会一共才一两万块钱,3000元不算少了。

1994年,筹备第十一届梅花奖颁奖活动时,全额赞助我们的某公司老总提出,最好邀请著名表演艺术家李默然来主持。我当时心里没底,考虑到默然老师演出活动多,社会活动也不少,再加上年事已高,他能为一场演出花费这么多精力吗?但赞助单位既然提出来了,我们也不能马上回绝,只好答应试试看。

我怀着惴惴不安的心情向李默然老师提出了请求。没想到他用“李派”特有的语气和节奏,毫不犹豫地说出四个字:“责——无——旁——贷。”又补充一句:“随时听候调遣。”他没有提出任何条件,更没有问出场费给多少,只是要求在一周前把串场词寄给他:“年纪大了,得提前准备。”像他这样的大演员,开口要个大价钱也不足为怪,然而,这位严肃的老艺术家,视繁荣戏剧事业为己任,“责无旁贷”是他的肺腑之言。

颁奖活动终于来临。获奖演员演出的都是他们的拿手戏,唯独两位主持人——老艺术家李默然和本届获奖演员朱茵表现不佳:他们不但不能熟练背下台词,有些地方照着念还念不完整,在场的人都很着急。第二天晚上,李默然老师和朱茵很早就到了剧场,一老一小坐在侧幕条旁小声对词。

晚会开始,这位久负盛名的艺术家毕竟不凡,他那高雅的气质、潇洒的风度立即征服了观众,没开口,观众就报以长时间的、极其热烈的掌声。两位主持人与彩排时判若两人,既自然又自信,语言也风趣、流畅,整场晚会没出一点错。

最让我感动的是,默然老师的绝笔之作就是为纪念梅花奖创办30年所作的文章。每当想起这件事,我就鼻子发酸、眼圈泛红。

2012年7月23日,我给默然老师打电话约稿,告诉他:“到2013年梅花奖创办就整30年了,中国剧协要举办隆重的纪念活动,剧协领导委托我,请您写篇纪念梅花奖创办30周年的文章。”他欣然应允,电话里声音依然洪亮,笑声依然爽朗,思维依然敏捷……万万没有想到的是,这竟然是我与默然老师的诀别。

后来才知道,向他约稿后第二天默然老师就住进了北京医院,其间还做了一次化疗。尽管他疾病缠身,忍受着化疗的折磨,依然没有爽约。听他的家人说,在默然老师去世的第二天,在写字台上发现了一篇工工整整的手写文章《三十年回眸》,长达7页稿纸。估计这篇文章是在11月6号或7号写完的,11月8号老人家就辞世了。他是用最后的时间、最后的精力、最后的智慧完成了这篇极其宝贵的文章。在2013年中国剧协编纂的巨型画册《梅花谱》中,李默然老师的绝笔之作——《三十年回眸》赫然排在首篇。

无数老艺术家都像李默然老师这样,为鼓励中青年演员,他们呕心沥血,精心维护,使得这株傲雪红梅枝繁叶茂、香飘四海。我不禁想起了龚自珍的名句:“落红不是无情物,化作春泥更护花。”

《光明日报》(2025年07月11日 16版)