点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

“听吧,这是爱国的力量,也是音乐的力量”

——音乐家冼星海在抗战中

作者:徐鲁(中国作协儿童文学委员会委员)

习近平主席曾多次讲述一段感人的中哈友谊故事:“80多年前,中哈两位音乐家冼星海和拜卡达莫夫在阿拉木图相识相知,结下了跨越国界的兄弟情谊。”“在举目无亲、贫病交加之际,哈萨克音乐家拜卡达莫夫接纳了他,为他提供了一个温暖的家。”今年是人民音乐家冼星海诞辰120周年。前不久,新华社记者特意前往阿拉木图市,拜访了拜卡达莫夫的女儿巴德尔甘·拜卡达莫娃,并采写了长篇通讯《让珍贵记忆代代相传——冼星海和拜卡达莫夫兄弟情谊融入新时代中哈友好宏大乐章》。年近八旬的拜卡达莫娃对来自中国的客人们说,“我希望父辈间这份亲人般的情谊、两个国家间的珍贵记忆代代相传。”

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们刊发此文,纪念人民音乐家冼星海。

疍家少年

1905年6月13日,在澳门海湾的一条疍家人的渔船上,一个瘦小的婴儿呱呱坠地……妈妈从痛楚中睁开眼睛,透过船棚,看到船外的大海和海面上明亮的星空,就给孩子取名为“星海”。这个孩子,就是未来的作曲家、钢琴家,被誉为“人民音乐家”的冼星海。

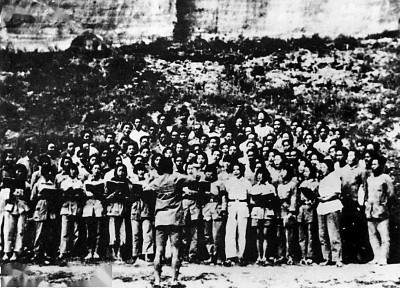

冼星海组织延安鲁迅艺术学院的学生排练《黄河大合唱》。资料图片

小时候的星海,常年跟随着家人在大海上漂荡,看惯了辛劳的疍家人轻撒网、紧拉绳,在烟雾和风波里苦等鱼踪的生活。

那时的澳门早已沦为葡萄牙殖民地。少年星海一天比一天更深切地体会到了生活在外国殖民统治下的屈辱滋味。

星海13岁时,慈爱又刚强的妈妈,省吃俭用,把他送进了广州的岭南大学附中,专门为贫苦人家子弟开办的义校班,学习拉小提琴。

星海在学校里十分用功,功课一直很好。特别是音乐课,简直让他着迷。他一边学拉小提琴,一边参加义校的唱诗班和管弦乐队。音乐的种子,在少年的心里悄悄萌芽、生长着。

不久,冼星海考进了岭南大学附中本校。为了给妈妈减轻负担,懂事的少年一边刻苦念书,一边每天花两个钟头去售卖书籍和纸墨文具,同时又报名加入了“岭南银行乐队”,为自己挣来少量的学费和伙食费。

1926年春天,为了报考北京大学音乐传习所,冼星海忍痛卖掉了最心爱的小提琴,换到了去北京的旅费。古都的星空,见证着冼星海披星戴月的求学时光。他一边跟着音乐家萧友梅和俄籍小提琴教授托诺夫学习音乐,一边靠在学校图书馆当助理员,挣取最基本的生活费用。

两年后,年轻的冼星海凭着出色的天赋和对音乐梦想的执着追求,又考入了赫赫有名的上海国立音乐学院,主修小提琴和钢琴。

然而,此时的祖国,正在被外国列强肆意践踏着。望着吴淞口上飘着各色彩旗来来往往、耀武扬威的外国轮船,星海的心好像碎了一样难受。是呀,当国家和民族在积贫积弱的年代里苦苦挣扎的时候,他将去哪里寻找自己的前程呢?

塞纳河畔

1929年,24岁的冼星海漂洋过海来到法国巴黎,一边勤工俭学,一边继续追寻心中的音乐梦想。他在餐馆里当过跑堂的,在理发店里当过勤杂工,守在电话机旁当过传达员……生活的拮据,饥寒交迫的困窘,伴随着这个瘦弱的中国青年。有整整3个星期,他独自踯躅在巴黎街头,因为找不到任何工作,连买两个面包的钱都没有,几次晕倒在塞纳河畔的梧桐树下……

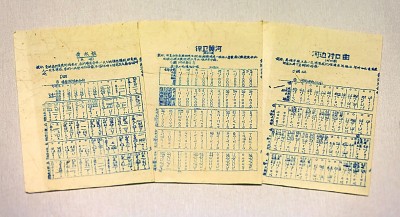

1939年冼星海创作的《黄河大合唱》歌谱。光明图片/视觉中国

有一天,冼星海遇到了正在巴黎留学的青年音乐家马思聪。马思聪把他推荐给了巴黎歌剧院首席小提琴演奏家帕尼·奥别多菲尔。从此,冼星海跟着奥别多菲尔和作曲家保罗·杜卡学习音乐。

一个冬夜,寒风肆意吹袭着冼星海栖身的小屋,一股股逼人的寒气袭向他的全身……远离了祖国,远离了亲人,他的心里充满了痛苦、忧愁和思念。无法驱除的寒冷,更使他耿耿难眠。午夜时分,他在寒冷中轻声吟诵起杜甫的诗句:“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅……”

这时,有一种创作的激情,使他完全忘记了孤独、饥饿与寒冷。窗外狂风呼啸,就像是积贫积弱的祖国和人民正在与苦难的命运相抗争的声音。这一晚,他几乎是发狂般地俯身在冰冷的小屋里,创作出了他早期最为有名的《风》和《游子吟》等几首乐曲。每一首乐曲里,都奔突着一种思念祖国的激情,仿佛燃烧在寒夜的一团团炽热的火焰!

有多少个黄昏时分,当他拖着疲惫的身体,回到7层楼顶上的像鸽子笼式的小阁楼里,他的第一个动作,总是先去抚摸他那把心爱的小提琴。因为阁楼太矮小,他只能打开天窗,将身子挺出屋顶,对着满天的星斗,拉出他深情的琴音。音乐的梦想,在他的心中萦绕,也在他的琴弦上闪光……

他的琴一天比一天拉得好。他因此也受到了巴黎的音乐家们的好评,并且得到了投考巴黎音乐学院高级作曲班的机会。

主考教授们对他的成绩十分满意,决定颁发给冼星海一个荣誉奖,并告诉他:“按照本学院传统规定,你可以提出一个物质方面的要求。”

“物质方面的?”这位贫穷的青年音乐家,这时才突然感到了一种紧张后的疲乏,肚子里咕咕直叫,耳朵也莫名其妙地嗡嗡响了起来。

唉,饥饿,确实是饥饿,使他嗫嚅着、不无羞愧地小声说出了自己的要求:“请……请给我几张饭票吧……”

饥饿的日子,也在锤炼着冼星海坚定的志向和坚韧的意志。为了美好的音乐梦想,为了有朝一日,能用自己的音乐报效祖国,他在举目无亲的异国他乡,以惊人的毅力,忍受着饥饿、寒冷和贫困,也战胜了各种傲慢、轻蔑带来的屈辱与痛苦。

1935年夏天,冼星海从巴黎音乐学院毕业后,用忍饥挨饿节省下来的一点法郎,买了一张三等船票,登上了一艘驶向东方的邮船。

邮船穿过茫茫的红海,进入了浩瀚的印度洋。离祖国越来越近了,冼星海激动得难以入眠。他俯身在船舷边,拂了拂被海风吹乱的头发,迫不及待地把目光望向了星空之下祖国的方向……他在心里急切地呼唤着:“祖国,母亲,我回来了……”

投入抗战的洪流

一回到国内,冼星海就在上海投身文化界的抗日救亡洪流中,一边参加救亡演出活动,一边创作了许多富有战斗性的抗战歌曲。

刚从巴黎回来那一年,有一天,冼星海参加了上海各校的爱国学生联合组织的“扩大宣传团”,到上海郊区参加救亡宣传活动。这是一支有200来人的宣传队伍,其中除了爱国学生,还有话剧演员、作家、诗人、音乐家等。国民党反动派竟然派出保安队,到现场加以阻拦,双方对峙了好久,相持不下。

这时,有人传给冼星海一首歌词。这是志同道合的好友、年轻的诗人塞克刚刚写完的一首“急就章”:

枪口对外,

齐步向前,

不伤老百姓,

不打自己人!

我们是铁的队伍,

我们是铁的心。

维护中华民族,

永做自由人!

装好子弹,

瞄准敌人,

一枪打一个,

一步一前进!

我们是铁的队伍,

我们是铁的心。

维护中华民族,

永做自由人!

递过来歌词的人悄悄说道:“作一个曲子吧,最好能马上写出来,当场就教大家唱。”冼星海匆匆看了一遍,竟情不自禁地高声朗诵了起来……这是一首像战鼓、号角和烈焰一样催人奋进的诗,短促有力的句子,传达出了千千万万中国人同仇敌忾、奋起抗战、决不做亡国奴的共同心声。冼星海高亢激昂的声音,让保安队顿时软了下来。但喧嚷的人群里正在酝酿着更大的风暴……

“等一等,给我一支笔……”

趁着这个时间,冼星海倚着一堵土墙,旁若无人,对着写有歌词的稿纸,一边挥着手臂打着节奏,一边快速地画着线谱和音符……

只过了短短的5分钟,他就给这首诗谱出了曲子。

“好了,唱起来试试看吧。”他一边画着乐曲结尾的复纵线,一边说道,“我马上教唱。”接着,他一句一句地领着在场的同学们唱了起来……

接下来,奇怪的一幕发生了:自讨没趣的保安队的士兵不但没有撤走,反而也和在场的青年们、和当地的老百姓一起,跟着冼星海一句一句地高声唱了起来。不少人边唱边流泪,最后又情不自禁地高呼起了誓死抗战到底的口号……

“听吧,这是爱国的力量,也是音乐的力量!只要我们团结一心、共同对敌,中国就一定不会亡!中华民族就一定会像长城、像泰山一样屹立不倒!”说完,冼星海挥动着有力的手臂,又指挥着大家高唱起来:“……我们是铁的队伍,我们是铁的心……”

这首歌定名为《救国军歌》,是冼星海最早创作的抗战歌曲之一。塞克不久后依据这支曲子的旋律,又补写了同样句式的4段歌词,取名为“农民进行曲”。

1937年,全面抗战爆发后,冼星海从上海转移到了武汉,和青年音乐家张曙等人一起,领导着武汉的抗日救亡音乐活动。

汉口有一家名为“老通成”的酒楼,酒楼的主人是一位深明大义的爱国商人。这时候的老通成酒楼,是中共地下党的秘密接头地点,楼上的几个房间,也是冼星海、张曙等音乐家住宿和组织抗战活动的秘密地点。

万籁俱寂的深夜,月亮升起在滔滔的大江和江城上空。皎洁的月光透过窗户,洒在摊开在书桌、床铺上的乐谱上……

这个时期,冼星海住在酒楼上奋力创作,先后写出了《到敌人后方去》《在太行山上》《祖国的孩子们》等鼓舞人心的抗战歌曲。

春天来了,给抗战中的人们带来新的希望。这年春天,冼星海和一些进步青年一起,参加了金山导演的抗战电影《最后一滴血》的拍摄。冼星海在电影里扮演了一个农民,他刚刚结识不久的恋人、小学音乐老师钱韵玲,扮演一个年轻的农妇。

在东湖边的海光农圃里,冼星海和年轻的演员们个个挽起裤管,一边帮农人蹬着水车,一边演唱由他谱曲的电影插曲《江南三月》:

江南三月好风光呀,

柳叶长垂到水塘。

牛背上牧童吹笛过呀,

笛声嘹亮送斜阳。

江南三月好风光呀,

油叶花开遍地黄。

只盼到今年收成好呀,

老天不负一春忙。

烽火家书

抗战期间,冼星海给自己的母亲、恋人、友人、前线将士、鲁艺师生,以及一些抗日文艺宣传组织如开封歌咏队、洛阳歌咏队等,写过不少珍贵的书信。

1937年12月31日,他在即将前往重庆、再从重庆去延安的前夕,给母亲写了一封长信,其中写道:

亲爱的妈妈,我是在上海开火后五天离开那素称安逸的上海的,沿一条弯曲的苏州河向前进。一路上也都是四处炮声,头上也都是敌机盘旋。……从出发到今天已经是整整四个多月了,一百多天的旅程,一百多天的过去,国土又不知沦陷多少,同胞又不知被屠杀多少?!但我们并不悲观,也许我们失去了的土地会被炸成一片焦土,但到最后胜利在我们手里的时候,我们还可以收复已失的土地,更可以重建一切新的建筑、新的社会。伟大的先驱告诉我们:“没有破坏便没有建设。”只有赶走了敌人才是我们唯一的出路!

…………

在武汉七天后,我们预备去重庆各处担任后方宣传工作。我想在这远程的旅途中,我可以受很多社会的启示,得许多作曲的材料。我虽然常时地要想起妈妈,但理智会克服我,而且我自己知道在这动乱的大时代里,没有一个被侵略的人民不是存着至死不屈的精神。如果将来中国打胜仗以后,那一切的母亲们和儿子们都能有团叙的一天。国家如果被敌人亡了的话,即使侥幸保存性命,但在贪生怕死的生活和不纯洁的灵魂的痛苦中,比一切肉体的痛苦更甚。为着中华民族的生存,我希望一切的母亲们和儿子们都勇敢地向前。中华民族解放的胜利,就是要每一个国民贡献他们的纯洁的爱给国家,同心合力在民族斗争里产生一个新中国。

别了,亲爱的妈妈!祖国的孩子们正在争取不愿做没有祖国的孩子的耻辱,让那青春的战斗的力量支持那有数千年文化的祖国。我们在祖国养育之下正如在母胎哺养恩赐一样,为着要生存,我们就得一齐努力,去保卫那比自己母亲更伟大的祖国。

冼星海写给恋人和妻子钱韵玲的家书有20多封。从冼星海1938年9月18日写给钱韵玲的一封书信中,我们可以看到,他已经在与钱韵玲讨论一起去陕北的计划,并且激励女友走出狭窄的爱的天地,勇敢地投入伟大的抗战洪流之中,让爱情在“伟大的事业”中得以升华和恒久:

我想到不久要到陕北的时候,那边给我们多少伟大的前途和希望;我也希望你一样地不和我分离,同在艰苦中奋斗,同在炮火中生长,使我们能够增强抗战力量,能够充实自己的生活和学识!不但在安逸里互相认识,而且更应在艰苦里互相了解,这样才是比较伟大的爱,而且是永久保持着的,是纯洁的。我爱你,但我更爱你整个的灵魂,那伟大的事业就建基在这健全的灵魂里!要达到比平常人更伟大、要比平常人更有觉悟,你得要比平常人更忍耐和虚心,同时还得和环境奋斗!一朵成功的花都是由许多苦雨、血泥和强烈的暴风雨的环境培养成的。不是一朝成功的人,他的事业也不是一朝可以破坏或失败的。换句话说,没有艰苦的奋斗,我们就没有成功,就没有更了解人生!韵玲,你这纯洁的女孩,你或许还没有感到我对你的期望。但你也该在这时代里去开辟你自己的路,从艰苦中去学习。这样你的生命才是有价值,才是属于群众的。我们到陕北去吧!那里可以给我们更多的勇气,那里可以使我们更了解真正的爱,再去创立我们的事业和将来。

受到冼星海的感召和影响,钱韵玲伴随着这位革命战士,在1938年10月1日起程,途经西安,于11月初抵达延安。在去延安途中,他们结成了终身伴侣。

黄河在咆哮

1938年冬天,冼星海携着新婚的妻子,披着满身风雪,来到了延安。他在鲁迅艺术学院担任音乐系主任,除了负责音乐理论、作曲等课程的教学,还要给学员们讲授音乐史与音乐指挥。

在波光粼粼的延河边,在夕阳辉耀的宝塔山下,在飘荡着信天游的土塬上,在盛开着山丹丹的山崖畔,在开荒劳动的山野间,在羊群归栏的窑洞前……到处都能看到冼星海风尘仆仆的身影。这时的冼星海,不仅是一位杰出的音乐家,更是一位身穿灰布军装打着绑腿、意志坚定的八路军战士。他的音乐创作,也进入了巅峰期。《军民进行曲》《生产运动大合唱》《黄河大合唱》……一首又一首风格健朗、气势雄壮的乐曲,从他的乐谱上和琴弦上奔涌而出……

有无数次,站在波涛滚滚的黄河边,他一遍遍高声朗诵着诗人光未然创作的《黄河大合唱》的诗句,心中撞击着、回响着母亲河那悲壮的吼声、激越的旋律……

“朋友!你到过黄河吗?你渡过黄河吗?你还记得河上的船夫拼着性命和惊涛骇浪搏战的情景吗……”

1939年5月11日,由冼星海谱曲的《黄河大合唱》,在延安庆祝鲁艺成立周年晚会上首次上演。穿着军装和草鞋、打着绑腿的冼星海,亲自担任指挥。

“啊!朋友!黄河以它英雄的气魄,出现在亚洲的原野,它表现出我们民族的精神:伟大而崇高!”

音乐家有力的手臂挥舞之时,黄河的浪涛仿佛从天而降……

“我站在高山之巅,望黄河滚滚,奔向东南。惊涛澎湃,掀起万丈狂澜……”

从此,《黄河大合唱》成为全国人民抗日救亡的精神号角,也成了中华民族百折不屈、奋勇向前的战斗史诗。

1939年,延安的大批干部和学员奔赴前方,包括参加过《黄河大合唱》首演的一部分合唱队员,冼星海便从暂时留在延安的鲁艺师生中再找一些人补充进合唱队。画家华君武也是冼星海从鲁艺选中的一名临时队员,他唱的是男低音,参加练习了很多次。

有一次,冼星海在延安城南门外的一个土戏台上指挥“大合唱”演出时,发生了一个有趣的“小插曲”:华君武因为是第一次上台演出,看到台下那么多人头,顿时紧张起来。特别是看到冼星海神色严肃,站在面前环视大家的时候,华君武心里更加慌张。就在冼星海举起指挥小棍,整个合唱队都全神贯注、屏气凝神,静候指挥棒起音的那一瞬间,天知道这位擅长画漫画的华君武,心里紧张到了什么程度,竟然误以为是要开唱了,便迫不及待地憋足气力率先喊出了第一句“嗨……荷爱唷……”当他意识到自己的失误时,只见冼星海很不满意地瞪了他一眼。——50多年后,华君武撰文回忆说:“直到现在我还记得那眼光的力量……”

这个细节同时也说明,无论是在战争年月里多么简陋和艰难的环境下演出,冼星海对待音乐的态度都是精益求精、一丝不苟的。

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”有多少中华儿女,高唱着这首战歌,奔向了抗日战争最前线。

1939年6月的一天,冼星海也迎来了人生中最庄重的时刻。站在鲜红的党旗前,他紧握右拳,举过肩头,一字一句地宣读了庄严的入党誓词。

1940年初夏,遵照中共中央的指示,冼星海告别延安前往苏联,参与大型纪录影片《延安与八路军》的后期制作。火红的山丹丹盛开在高高的崖畔,好像在为远行的音乐家挥手送别……

无私的友谊

1941年,苏联伟大卫国战争爆发。冼星海归国心切,辗转到了哈萨克斯坦的阿拉木图市,打算从那里取道回国。可是没想到,从阿拉木图回中国的道路也被战火切断了。他流落在异域,举目无亲,身无分文,连住宿的房费都付不起了,一连几天只能饿着肚子,不幸又患上了疾病……

就在这时,他在一个音乐会上遇见了当地一位音乐家拜卡达莫夫先生。拜卡达莫夫慷慨地给无助的冼星海提供了一个温暖的栖身之地。战争年月里,拜卡达莫夫一家的生活也十分拮据,平时能领到的食物非常少,但他们全家都把冼星海当成家中的一员,和他分享着珍贵的一点儿面包和牛奶。冼星海也不忍心太过连累这一家人,就变卖了随身携带的乐谱、书籍、手表等所有值钱的东西,换回一些食物与这一家人分着吃。

在滞留阿拉木图的日子里,冼星海和这一家人结下了深厚的友谊。有时候,冼星海手把手地教音乐家的女儿拜卡达莫娃吹口琴、拉小提琴。拜卡达莫夫十分欣赏冼星海的音乐才华,还把冼星海推荐到了北方一座城市的音乐馆担任音乐指导。

寒冷的冬天里,冼星海穿着单薄的衣服,围着打着补丁的围巾,奔走在郊外的乡村,与当地的音乐同行们一起交流创作,一起参与巡回演出。演出回来后,他拖着羸弱的病体,夜以继日地创作新的作品,先后完成了第一交响曲《民族解放》、第二交响曲《神圣之战》等反法西斯主题的乐曲和大型管弦乐组曲《满江红》等。

冼星海很喜欢哈萨克斯坦的民族音乐。由拜卡达莫夫力荐,冼星海承担起了根据哈萨克民族英雄阿曼盖尔德的故事创作交响史诗《阿曼盖尔德》的重任。后来,哈萨克斯坦的一位著名的音乐指挥家认为,冼星海谱写的交响史诗《阿曼盖尔德》,体现了这位中国音乐家对哈萨克民族、历史、文化和英雄精神的感知与理解,是与《黄河大合唱》一样具有震撼人心的力量的音乐杰作。

但是,贫困、疾病的折磨和严寒的气候,最终击垮了身心交瘁的冼星海。有一天,他去山村演出时,不幸感染了肺炎。哈萨克斯坦方面想方设法,把冼星海送到了莫斯科去救治。在医院里,冼星海仍然念念不忘音乐创作。即使在生命垂危的日子里,他还请求苏联的朋友多带一些五线谱稿纸来,他可以在病床上随时把音乐灵感记录下来。

1945年10月30日,这位杰出的中国音乐家,因医治无效,在莫斯科不幸去世,年仅40岁。

冼星海与拜卡达莫夫,两位不同国籍的音乐家,在世界反法西斯战争中结下的无私友谊和共同谱写的动人乐章,从此永留人间。

冼星海大街

拜卡达莫娃长大后回忆说,她的父亲和家人当时只知道,收留在家中的这位中国音乐家,名字叫“黄训”。冼星海病逝后,他们一家才从报纸上得知,原来,“黄训”是中国杰出的音乐家冼星海当时的化名。

今天,虽然冼星海和拜卡达莫夫这两位音乐家都已不在人世了,但两位音乐家的后代——冼星海的女儿冼妮娜与拜卡达莫夫的女儿拜卡达莫娃,都倍加珍惜父辈在战争和苦难的岁月里用真情、用鲜血凝成的伟大友谊。两位音乐家的女儿书信不断,亲如手足姐妹一样。

如今,在阿拉木图,这座曾让冼星海饱受过思乡、饥饿和寒冷的滋味,也给过他家人般的温暖、照料和创作灵感的城市,还用一条以“冼星海”命名的大街,铭记着这段真挚的跨国友谊,也为举世瞩目的“一带一路”、为中哈两国的友好交往,增添了一处永恒的纪念地。

在冼星海大街一端,矗立着一座冼星海纪念碑,碑座上用中、哈、俄三种文字写道:“谨以中国杰出的作曲家、中哈友谊及文化交流使者冼星海的名字命名此街为冼星海大街”。

如今,冼星海大街每天都在向来自世界各地的游客,讲述着两位不同国籍的音乐家在世界反法西斯战争中结下的无私友谊,以及共同谱写的永恒乐章。

拜卡达莫娃还告诉新华社记者说,虽然她的祖母、父亲、姑姑先后都去世了,但冼星海的心愿她从来没有忘记,把音乐家最后的作品送回中国的使命,如今已落在她的肩上,她必须完成。今年秋天,她将再次访问中国,专程捐赠冼星海曾使用过的数件珍贵物品和相关的历史资料,她还打算带着自己的外孙女,去亲眼看看冼星海的故乡。

《光明日报》(2025年07月11日 13版)