点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:秋石(中国作协会员,著有《两个倔强的灵魂》《萧红与萧军》等)

为地下党和沦陷区广大左翼作家持续提供反满抗日宣传阵地的《国际协报》,在东北抗战史上应占一席之地。《国际协报》是哈尔滨开埠以来影响力最大,辐射平(北京)、津、沪等大城市的报纸。该报文艺副刊前后三任主编裴馨园、方未艾、白朗,开辟了以笔作刀枪的反满抗日文学园地,并通过副刊帮助东北作家群中萧红、萧军、舒群、罗烽等左翼作家在文坛崛起。萧红反映黑土地农民由起初浑浑噩噩、麻木不仁,进而觉醒奋起投向抗日阵营的《生死场》,其前两节就是在《国际协报》上连载的。而萧军文学事业的起步,也始于《国际协报》,他在这一时期创作了长篇小说《八月的乡村》。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,特刊发此文,纪念我国最早描写沦陷区人民反抗日本侵略的小说《八月的乡村》和《生死场》诞生90周年。

萧红(右)与《国际协报》副刊主编白朗(左)及该报女记者关大为 资料图片

一

在东北作家群中,萧军是最早同《国际协报》结缘的。

萧军在哈尔滨立足,文学事业起步,参与营救萧红及与萧红结合,助推萧红迈上文坛,都同《国际协报》有着密不可分的关系。1932年2月,参加哈尔滨保卫战失败后无处可去、生活陷于困顿的萧军,给《国际协报》投寄了一篇题为《飘落的樱花》的稿子。同时,他还给编辑部写了一封信,说明自己的困境。稿件发表后,报社派人送来一封信,还有5元钱,并约萧军去报社见面。信中特别说明,钱是编辑个人对作者的敬意,谈不上什么稿费。由此,萧军认识了江浙口音的小个子副刊编辑裴馨园。裴馨园很赏识萧军的文采,请萧军帮他编“儿童特刊”,并担任该报的专访记者。

不日,应裴馨园之邀,萧军从“明月小饭馆”搬到了裴馨园家中,从此正式开始文学生涯。萧军启用“三郎”作为笔名,开始为副刊撰写各类稿件。裴馨园不仅满腔热忱地接待了萧军与因在吉林舒兰发动兵变抗日而流落到哈尔滨的方未艾(方靖远)这两位落魄亡命人,还帮助萧军救助落难中的萧红。

1932年7月9日,正在《国际协报》社内编稿的裴馨园,收到了一位名叫张廼莹(即萧红)的女性读者的来信,信中述说她被软禁在道外东兴顺旅馆里,欠了几百元的债还不了,旅馆老板想把她卖到“圈儿楼”(妓院)去。她来信的目的是希望报社出面主持公道,从而救她脱险。

“我们都是中国人!”信中这一声从社会底层饥寒交迫中的女性口中发出的呼喊,在日本侵略者铁蹄粗暴践踏我东三省大地的当口,让人听了,是如此振聋发聩!

裴馨园看完信后,当即放下手头正在编的稿子,会同舒群等人前往位于哈尔滨道外正阳十六道街的东兴顺旅馆探访了萧红。3天后,也就是1932年7月12日的下午,裴馨园又接到了萧红打来的电话,说她在旅馆里很是寂寞,想借几本文学书看看,因为她是失去了自由的人,希望能把书送到东兴顺旅馆来。裴馨园接电话的时候,恰巧萧军在一旁,于是他就请萧军走一趟,并了解一下相关情况。萧军接受了裴馨园的委托,带着几本书,以及裴馨园写的介绍信,在一个接近黄昏的时刻,来到了东兴顺旅馆。正是这次探望与谈话,特别是读到萧红摊放在小桌上的一首自己创作的名叫《偶然想起》的诗,使得萧军如获至宝,“兴奋得几乎跳起来”,从而下定决心要拯救眼前这位具有迷人才华、但是怀着身孕的落魄女子跳出火海……

正是裴馨园第一个向萧红伸出了援手,随后又让同样具有侠义心肠的萧军代表他前往探望慰藉,从而孕育了日后在中国左翼文坛大放异彩的双子星座。同萧军不久前生活无着向多家报纸投稿以换取一日三餐的最低生活费,独裴馨园一人伸出援手并赏识他的才华一样,萧红也曾向多家媒体呼吁求救,也只有裴馨园一位报人给予了积极呼应,并且亲自前往探视。于是也就有了萧红最终的逃出囚笼——一文不名且腆着孕肚的萧红,按照萧军之前留存的地址,自行寻到裴馨园家,裴馨园与妻子毫不嫌弃予以收留,直至萧红生产为止。

裴馨园为人正派,敢于针砭时弊,秉笔直书。1932年七八月间,松花江爆发百年未遇特大洪灾,道外堤坝被毁,半个哈尔滨成了一片泽国。面对满目疮痍、大批灾民露宿街头的凄惨景象,裴馨园愤然提笔,以《鲍鱼之肆》为题写了一篇杂文,刊登在《国际协报》的副刊上。文章笔锋犀利,矛头直指伪满政权的黑暗反动统治。恰巧,时任伪哈尔滨特别市市长的鲍观澄也姓鲍。于是,恼羞成怒的伪市长竟逼令《国际协报》开除裴馨园,否则就关闭报社。社长张复生为保全《国际协报》,只得忍痛让裴馨园先离开报社。

1932年八九月间,萧军的好友方未艾,从《东三省商报》调到《国际协报》,接替因抨击时弊和伪满黑暗统治而被解职的裴馨园,开始以“林郎”为笔名编辑副刊。方未艾是萧军在东北讲武堂的同学,二人曾一起组织抗日义勇军。同年10月,中共满洲省委委员金伯阳(南满磐石抗日游击队负责人之一、杨靖宇的亲密战友)和中共满洲省委宣传部领导成员黄吟秋,认为方未艾身居新闻舆论阵地,且进步可靠,就秘密发展他加入中国共产党。

随后,中共满洲省委决定在《国际协报》社建立党的地下联络点。因为报社向社会各阶层人士开放,既方便城里的地下组织同志来接头联系工作,也可以让外乡各抗日游击区的同志同上级党组织取得联系,还不易被伪满的特务察觉。对媒体,鹰犬们侧重的是实施越来越严厉的新闻检查。但他们做梦也没有想到,报社竟会成为中共满洲省委布局的联络南北满抗日武装的最佳聚合点。

这个由地下党员方未艾主要负责的编辑岗位,使已经置身于我党领导的地下反满抗日斗争洪流中的萧军,如鱼得水。在方未艾等人的帮助下,萧军源源不断地获得党领导指挥的南北满各路抗日游击队英勇抗击日寇战斗业绩的素材,最终撰写完成堪称“抵抗日本侵略的文学上的一面旗帜”的经典作品《八月的乡村》。

而萧红获得新生后迈入左翼文坛的第一篇作品,也发表在《国际协报》上。

1932年岁末,《国际协报》举办新年增刊征文活动,对萧红的创作才能已经有所了解的萧军和方未艾,纷纷鼓励萧红也写一篇文章,参加这次征文活动。

在大家的一再鼓励下,萧红终于写完了她的短篇小说《王阿嫂的死》,并由萧军亲手交给了方未艾。经反复研究,方未艾等人认为此文主题不错,决定予以发表。作为萧红《王阿嫂的死》的责编,方未艾读后的第一感觉是:我看了认为写得很真实,文笔流畅,感情充沛,决定发表。这样,萧红以“悄吟”的笔名,正式开始了文学生涯。这年,萧红才21岁。方未艾回忆道:这些大都是萧红困顿在东兴顺旅社给我绘声绘色讲过的事情,虽没有她讲述时“表演”得动人,但充满了诗情画意。这种写作特色,正是她后来在文坛上所显露出的天才的表现。

在《王阿嫂的死》中,萧红描写了勤劳善良的寡妇、雇工王阿嫂一家的悲惨遭遇,愤怒地控诉了地主对农民的残酷剥削和压迫。作品既来源于萧红幼小时对生活在最底层的农村雇农生活的所见所闻,也同写作时东北的大环境有关。九一八事变后,日寇侵占东北,民族的和阶级的压迫,将东北人民,尤其是广大农民推向了绝境,这在萧红头脑中留下了极为深刻的印象。萧红的这篇小说,就描写了生活在社会最底层的劳动人民。也可以这么说,萧红这位旷世才女,从文学创作生涯开始,就将自己和普天下劳苦大众的命运紧密地结合在了一起。

1935年11月14日夜,鲁迅为萧红著《生死场》所写的序言。 资料图片

二

与此同时,金伯阳还代表省委指示方未艾,充分利用《国际协报》的资源,尽最大可能将其打造成为反满抗日的文艺宣传桥头堡。令方未艾大喜过望的是,就在他进入《国际协报》不久,便发现这里竟然是个早已存在、有着牢固根基的、抗日统一战线的坚强堡垒。可以说,《国际协报》是在九一八事变刚发生、中国共产党呼吁建立抗日民族统一战线的宣言发表后,矗立在沦陷区的一块反满抗日前沿阵地。在中国共产党领导下的《国际协报》,也是党内外紧密携手、配合默契、战斗力颇强的统一战线阵地。

近年新发现的《国际协报》创始人张复生的简历、日记、论著等珍贵资料表明,该报之所以能团结一大批反满抗日的爱国作家和其他文化界人士,为其撰写在沉沉暗夜中透射光明的文章,很重要的原因,在于张复生是位杰出的、深怀民族大义的爱国志士。张复生的进步举动,还曾得到我党早期领导人和报业先驱的肯定。

1920年,《国际协报》及附出的俄文版《人民友谊报》,就积极支持中国收回中东铁路路权。同年10月,瞿秋白赴莫斯科途经哈尔滨时,专门拜访张复生,并在发给北京《晨报》和上海《时事新报》的报道、评论,及后来所著的《饿乡纪程》一书中,多次提到哈尔滨“中文报的内容都不大高明”“只有《国际协报》好些”。著名报人徐铸成亦将《国际协报》称为“东北最具活力的报纸”。

张复生同共产党人的合作,早在中国共产党建党初期就开始了。张复生支持五四新文化运动,《国际协报》率先在哈尔滨用白话文刊载新文艺作品。1923年,张复生聘请中共党员李震瀛加入该报,专门撰写新闻评论。《国际协报》的副刊也曾为楚图南组织的灿星文艺社和孔罗荪等组织的蓓蕾文艺社提供文艺专版。

在五卅运动中,因旗帜鲜明声援群众爱国运动、反对帝国主义罪行,《国际协报》曾一再被迫“开天窗”,从而在广大读者中赢得了信任,发行量陡增一倍多。1928年12月29日东北易帜后,《国际协报》开始成为东北地区颇有影响力的报纸,进入发展的全盛时期。曾有日本商人想在《国际协报》发商业广告,被张复生严词拒绝:“给多少钱也不给登!”

1931年,九一八事变发生的消息传到哈尔滨,张复生怀着一颗热血沸腾的爱国之心,愤然挥笔,以《日本军队能如此侵占东北?》为总题目,从9月22日起,逐日撰写社评,痛斥日寇占领东北的大规模侵略行径,讴歌马占山将军率部抗敌,呼吁国人破除对国际联盟的幻想,坚决反对国民党蒋介石政权丧权辱国的“不抵抗”政策,响亮地提出了“中华民族唯有从屈辱警觉中坚忍奋斗”的口号,号召东北民众团结抗日。《日本军队能如此侵占东北?》总计发稿50篇,有六七万字之多,不但在东北3000万人民中起到了鼓舞御侮士气的作用,也让全国同胞见证了东北人民众志成城、同仇敌忾、不甘做奴隶的坚强决心。

张复生还派出记者赶赴沈阳现场采访,并刊发专版揭露日本法西斯暴行。与此同时,他适时创办《国际画刊》,发布一系列揭露日军暴行的新闻照片,如“日军在沈阳街市令中国市民面墙而跪,然后用枪刺刺之”“日军活埋看《不准逗留》布告之中国人民”“日军在沈阳绑缚中国人街市示众”等。《国际画刊》初期发行3000余份,很快就超过10000份。《国际协报》的发行量水涨船高,每期增至10000多份。

在马占山将军“打响抗战第一枪”——血战江桥期间,张复生在《国际协报》上发起捐款劳军的群众性活动,得到了社会各界广泛响应。张复生还派出多名记者赴松花江上游的嫩江大铁桥前线采访报道,并把数万元捐款和劳军物品及时送到抗日官兵手中。

1932年3月,国际联盟派出以英国人李顿为首的调查团到东北调查,随团的中国记者,是上海《申报》的戈公振和《新闻报》的顾执中两位资深媒体人。调查团到达沈阳后,就被日本占领当局强行阻拦。于是,两位记者将报道任务委托给《国际协报》的总编辑王研石。东北沦陷后,王研石是唯一与关内各大报保持报道联系的人,他丝毫不惧日本侵略者的淫威,深入事变现场详细考察,据实写出了调查报告。然后,交给戈公振和顾执中两位南方报人在关内的大小报纸上发表,揭露了日本发动九一八事变、以武力吞并东北的狼子野心,声讨了日军对手无寸铁的中国老百姓、东北军士兵进行血腥屠杀的一系列法西斯暴行。

1932年哈尔滨沦陷前后,《国际协报》曾一度停刊。日本占领当局曾逼迫张复生出任日本人控制下的《滨江日报》董事会负责人,张复生坚辞不就,展现出一位中华爱国志士无所畏惧的铮铮铁骨。1932年3月7日,《国际协报》复刊。张复生在报纸复刊后,采用“有闻必录”的编排手法,客观而又隐晦地刊载一些东北各地义勇军的抗日活动和全国各地群众反对不抵抗政策的消息。

《国际协报》还根据英吉利-亚细亚电报通讯社的发稿,报道江西苏区红军反“围剿”的战况,以打破伪满当局的新闻垄断。他们还把一些沦陷区报刊无法刊登的声讨日寇暴行及东北各地抗日武装英勇打击侵略者的消息与报道,源源不断地发往《益世报》《大公报》《申报》等有影响的报纸刊登,有力地声援了东北人民反抗日本侵略者的斗争。1932年底,中共满洲省委宣传部的干事姜椿芳,从俄文报纸上寻找日军侵略活动和义勇军抗日斗争等新闻,并将之译为中文,在《国际协报》发表。哈尔滨的日本领事馆及伪满汉奸,对《国际协报》的正义举动恨之入骨。

张复生所倚重的《国际协报》总编辑王研石,也是一位抗日救国知识分子。从一开始,王研石就坚定地站在了中国共产党主张的民族解放和抗日救国的立场上。他旗帜鲜明地反对日本对东北的侵略,还对蒋介石的“攘外必先安内”的政策予以持续、公开的猛烈抨击。日寇占领哈尔滨后,兼任天津《益世报》《大公报》和上海《申报》特约记者的王研石,天天不间断地用密电向关内报纸发送东北抗日斗争的最新消息。日军通过邮电检查,发现了王研石的抗日报道活动,立马查封了《国际协报》。1932年5月,王研石被逮捕,遭到日寇4个月的刑讯折磨。

为了营救王研石并使《国际协报》复刊,社长张复生不惜用重金贿赂日本领事馆。《国际协报》复刊后,张复生不顾日本人的反对,毅然任用王研石为《国际协报》的“编辑长”,即总编辑。1933年,坚持进行抗日报道的王研石在日寇欲第二次抓捕加害前,逃离了伪满洲国,前往天津,正式参与《益世报》的编辑工作。后因报道红军长征胜利到达陕北的消息,王研石被国民党反动当局强行责令停止工作。全面抗战爆发后,王研石转战武汉、重庆等地,因其持续采访、报道有关八路军新四军英勇杀敌且屡屡获胜的战地新闻,被国民党反动派囚禁了5年半,直至1944年秋才重获自由。

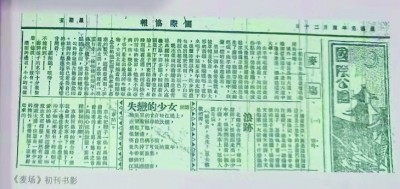

1934年4月20日,《国际协报》初刊萧红抗日小说《麦场》,系其1935年出版的小说《生死场》的前两节。资料图片

三

有毫不畏惧日寇暴政的张复生和王研石这样的热血爱国者担纲《国际协报》掌门人,自然也为方未艾等共产党人争取、团结更多的左翼文化人士和爱国抗日读者提供了有利条件。他们以笔作刀枪,投入到反满抗日斗争中去,营造了东北沦陷区爱国抗日救国的氛围,成为抗日统一战线的中流砥柱。哈尔滨沦陷后,在社长张复生和总编辑王研石的支持下,《国际协报》副刊《国际公园》由方未艾和左翼作家、共产党人罗烽的妻子白朗主持,经常刊登爱国青年的文艺作品,并专为金剑啸、罗烽和萧军、萧红等开办《文艺周刊》。

方未艾回忆说,白朗聪明智慧、温文尔雅,不仅是当时哈尔滨全市唯一的女编辑,也是当时东北的第一位报纸女编辑。白朗到报社后,先是负责协助方未艾,编辑每日半块版的文艺副刊《国际公园》。仅仅过去了几个月,白朗便熟悉了编务工作,还独立负责编辑妇女、儿童、卫生3个周刊。由于编务出色,白朗既吸引了许多读者,也为总编辑王研石所赏识与倚重。在方未艾赴苏联学习后,白朗便全面负责副刊编辑。

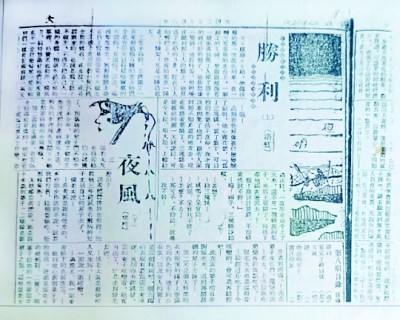

与哈尔滨《国际协报》副刊这块反满抗日统一战线舆论阵地相呼应的,是1933年8月,中共地下党员金剑啸、罗烽等人,通过萧军的朋友陈华(陈华当时在伪满洲国首都“新京”《大同报》担任副刊编辑),在《大同报》创办了一个文艺副刊《夜哨》,每周1期。萧军、罗烽等人负责在哈尔滨收集稿件,经白朗初选及稍加整理后转寄给陈华,再经陈华编辑并发表。《夜哨》这个副刊的刊名是萧红所起,刊头系金剑啸亲笔绘制:图案的上半部是茫茫的黑夜,中间是一片大地,底部是一道道铁丝网,充分表达了黑夜中的岗哨这一含义。

白朗以弋白等笔名,在《夜哨》发表散文和小说。她的中篇小说《叛逆的儿子》连载了11期,由萧红撰写的多件作品,刊载了13期。《夜哨》前后共出刊21期,因为发表的作品内容,及其彰显的反满抗日立场过于鲜明,引起了日本特务机关的敌视。《夜哨》于1933年12月24日被勒令停刊。萧红和白朗是在《夜哨》上发表作品最多的女作者。

而在《国际协报·国际公园》和《大同报·夜哨》上经常发稿的那些热血青年,又都成了另一个反满抗日文艺宣传阵地——“牵牛房”的积极参与者。

牵牛房,是黄之明(黄田)和袁时洁(袁淑奇)夫妇的家,地点在哈尔滨新城大街(今尚志大街)的一座大院内。他们的住房甚是宽敞,门窗朝南,屋内客厅、卧室、书房、厨房、卫生间一应俱全,在当时的哈尔滨较为罕有。黄之明可谓“白皮红心”的人物——明里,他是伪哈尔滨香坊警署的一名警佐,而暗里,他则是一名活跃而又坚定的地下抗日分子。豪爽的黄之明,与萧军、方未艾在东北讲武堂同过学,彼此感情深厚。后来,萧红、萧军被迫逃离哈尔滨南下,二萧的盘缠以及在青岛时期和上海初期的生活,都离不开黄之明的慷慨解囊。

牵牛花盛开的季节,正是地下抗日分子活动最为活跃的季节,粉白色、红白色和紫中透白的牵牛花,爬满了房子四周的窗户和风斗门(房屋入口处抵御寒风的过渡门),甚是令人赏心悦目。于是,黄之明兴致勃勃地提议,把这座房子命名为“牵牛房”,得到了大家的一致响应。

当时常来牵牛房的萧红、萧军,虽是“职业作家”,但却是牵牛房所有客人中最贫穷的一对夫妇,他们常常饿着肚子前来参加聚会。刚刚脱离苦海的萧红思想进步很快,她对袁时洁说:“一个女人要想翻身,必须自己站起来,参加革命事业,不给男人当‘文明棍’,不给男人当‘巴儿狗’。”这番话,展示出萧红率性、独立、狂放的性格。

常来牵牛房的,还有一对在学校任教员的夫妇,男的姓孙。他们经常在客人稀少的时候来牵牛房做客,每次来时,都要交给主人几张印着共产党领导的“东山里抗日游击队”打击日寇胜利消息的油印抗日宣传品。袁、黄夫妇阅读完刊有抗日队伍胜利消息的宣传品后,都会转给其他人阅读。这些宣传品,顺理成章地成为日后萧军创作《八月的乡村》的基本素材的一部分。

《大同报》“夜哨”副刊,系由地下党策划、以哈尔滨左翼作家为主体参与的沦陷区另一反满抗日舆论阵地。资料图片

四

萧红《生死场》1935年12月在上海秘密出版前,已在沉沉暗夜的东北沦陷区绽放出耀眼的光芒:该书第一节《麦场》和第二节《菜圃》,在萧红和萧军1934年6月12日逃离伪满洲国前,已正式发表在白朗主编的《国际协报》副刊《国际公园》上,时间为1934年4月20日至5月17日。这篇名为《麦场》的文字,虽然没有直接出现反满抗日内容,但这部作品的核心,是昔日麻木不仁、浑浑噩噩,而今觉醒了的黑土地上的农民,在中国共产党和磐石人民革命军的感召下,武装起来,打击日本侵略者和彻底推翻伪满洲国的黑暗奴役统治。在沉沉暗夜的伪满洲国文坛上,《麦场》的发表是多么了不起的事啊!同时,《麦场》也是对伪满统治当局疯狂迫害坚持反满抗日立场的左翼文化人士、推行法西斯暴政的莫大讽刺。读者通过《麦场》,见证了当时中共满洲省委领导的反满抗日左翼文学运动。反满抗日的文学运动,犹如一把插入敌人心脏上的利刃,又如同一棵生长在花岗岩石缝中的小草,顽强地向外探出它不懈抗争的脑袋。

1935年11月14日的夜里,鲁迅先生在为其喜爱的女弟子所著的《生死场》撰写的序言中,作出了入木三分、足以引领全民族抗战的高度评价:“然而北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已经力透纸背;女性作者的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。精神是健全的,就是深恶文艺和功利有关的人,如果看起来,他不幸得很,他也难免不能毫无所得……不如快看下面的《生死场》,她才会给你们以坚强和挣扎的力气。”(鲁迅《萧红作〈生死场〉序》)

慧眼独具的鲁迅先生,引领萧红、萧军走向与中国共产党风雨同舟肝胆相照、与全民族同呼吸共命运的左翼文学运动,可谓二人投身抗战文学、成为文坛精英和民族先锋斗士的伯乐和导师。而1932年10月至1934年5月一年半左右的时间里,由地下党员方未艾及其继任者白朗负责编辑的《国际协报》副刊《国际公园》,不啻孕育萧红、萧军这对耀眼双子星座的摇篮。

《光明日报》(2025年07月25日 13版)