点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈博涵(中国社会科学院民族文学研究所副研究员)

自中国最早的诗歌总集《诗经》出现以后,无论是在正式外交场合,还是在文人的日常交往、雅集中,诗都扮演着非常重要的角色。孔子对诗的功能有较为详细的概括,他说:“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)他的言说对象虽然指向《诗经》,但对于后世的诗歌创作同样具有指导意义。“可以兴”是诗歌触动人心、感发人情的作用;“可以观”,是诗歌反映民风民俗,有益政教的价值;而“可以群”“可以怨”,则指向以诗歌进行情感交流和抒发心中抑郁的功能。特别是诗歌的群聚效应,促进了诗人之间的交往交流与交融。

翰苑,即古代行政机构翰林院的别称。在元代,翰林院与国史院合而为一,称翰林国史院,主要负责起草诏令、纂修国史及给皇帝提供国是建议等事务。翰苑文臣都是学富五车的士大夫,受最高礼遇的知识分子,他们的风雅趣尚往往是一个时代审美思潮的风向标。

元代翰苑的文臣,较少有繁重的政务,往往有余裕通过吟诗消遣与社交。曾跟随元帝巡幸上都的翰苑文臣马祖常说,在上都,最忙的要数中书省的官员及宿卫们,他们除了要处理繁杂的政务,还要时刻关心皇帝的衣食住行和安全保障,不敢有一丝的大意和怠慢。唯独翰苑文臣是比较清闲的,他们出门有马车,停驻有供给,半个月也签署不了一份文书。所以诗歌唱和、琴棋书画成为翰苑文臣消遣时光、彰显风雅的方式。

在上都翰苑中,袁桷与王士熙诗歌唱和,作《次韵继学》道:“客至设棋局,言忘遗世情。尽日无王事,白云与檐平。”马祖常作《闲题》诗云:“平生情思苦爱诗,更喜坐啸销永日。”黄溍作《上都分院》诗云:“琴册森在侧,谈笑来清觞。列坐无所为,陈诗咏黄唐。”从“尽日无王事”“坐啸销永日”“列坐无所为”等表述可以看出他们颇为闲适的生活状态。

元代文臣以诗为媒,赠答酬唱、品评书画、题壁咏物,充分发挥出“诗可以群”的价值,在增进情感交流的同时,他们成为一个以文学连接的共同体。

按照元朝的巡幸制度,皇帝每年二月从大都出发,巡幸上都,并在驻跸之地停留半年之久。那些扈从文臣便利用路上和在上都处理政务的空闲,相互唱和,题赠答谢,表达身在他乡的感慨。

至治元年,翰苑文臣王士熙扈从元英宗巡幸上都期间,创作了元代文学史上有名的《竹枝词十首》,他将这十首诗歌题写在翰林国史院上都分院的墙壁之上,一时间成为文臣们追和的对象。同僚袁桷、马祖常、许有壬分别追和十首竹枝词。王士熙在诗中所倡导的“要使竹枝传上国,正是皇家四海同”,既符合儒家的治道理想,也呈现了大一统时代的风貌,同僚们纷纷给予回应。袁桷说:“侍臣一曲无怀操,能使八方歌会同。”(《次韵继学途中竹枝词》)许有壬说:“阁中敢进竹枝曲,万岁千秋文轨同。”(《竹枝十首和继学韵》)后来吴当在扈从元顺帝巡幸上都期间,目睹了王士熙的题壁诗,并进行追和。他在诗中写道:“元臣补衮应无阙,新赐宫衣自上方。”(《竹枝词和歌韵,自扈跸上都自沙岭至滦京所作》)补衮,即补缺,意思是臣子补救规劝帝王言行,以防其过失。这里体现出王士熙诗对吴当创作的深远影响,可以说是跨时空的情感共鸣。

品评书画也是翰苑风雅的重要形式,尤其是那些诗书画兼善的文臣,更愿意在多元的艺术形式中彰显文人风雅。元代翰林国史院的上都分院中挂有两幅绘画作品,一个是《秋谷耕云图》,一个是《寒江钓雪图》,均为赵孟頫所作。

每年跟随元帝巡幸上都的文臣都会在翰苑欣赏这两幅名画,进行题咏。绘画的缘起与南方布衣文人黄一清有关。黄一清,安徽休宁县人,以仁孝知名于乡里。在母亲的叮嘱下,黄一清北上京师,拜谒名公李孟。李孟一见如故,引为上宾,并作诗以赠,诗云:“君钓秋江月,我耕秋谷云。逃名君笑我,伴食我惭君。老我素多病,壮君高出群。何时各归去,云月总平分。”(《赠黄秋江处士》)黄一清自号“秋江”,李孟自号“秋谷”,诗歌暗示二人雅趣相投,心志相和,只是在出处进退上表现不同。李孟身在庙堂,对黄一清的高逸姿态表现出艳羡之情。李孟礼贤下士,也让黄一清名动京师,翰苑名臣赵孟頫为此创作诗意图,并与李孟一起向朝廷推荐黄一清为杭州教授。然而,黄一清无意出仕,他知足于结交名公所带来的荣耀,以照料母亲为由,辞归乡里。待母亲去世后,又有人推荐黄一清为儒学提举,他亦婉拒,归隐山中。翰林国史院编修官胡助在《题黄清夫耕云钓月图》中指出,黄一清不慕功名富贵,甘愿贫贱,以仁孝为己任;李孟身为天子宰相,勤劳忠君,又交好、引荐山林之士。二人虽然贵贱不同,但在实践忠孝之道上是一样的。可以说,胡助的点题之笔揭示了在翰苑悬挂这两幅绘画作品的特殊价值。无独有偶,袁桷与马祖常的题咏,同样彰显了画作在政治与道德上的隐喻。袁桷先后题写四首诗作,最终表达的是“要使风俗淳,斯民乐仁寿”(《次韵玉堂画壁》)的政治抱负;马祖常的两首题诗,却显示着“欲卖韩家旧石淙,钓鱼竿底是寒江”(《上都翰苑两壁图》)的归隐心态。

在上都翰苑中,还有一块奇石屹立在庭院中,名曰“鳌峰”。翰苑文臣虞集说,这是一块太湖石,不知何人何年移置过来,前辈遗老对此赋诗达上百首。由此看来,鳌峰寄托着大批翰苑文臣的美好记忆。在离开上都之际,虞集对这块鳌峰石表现出恋恋不舍的心情,其诗写道:“殷勤为谢堂前石,何处来秋共月圆。”(《别国史院鳌峰石》)作为同僚的袁桷与马祖常专门针对鳌峰进行唱和,先有马祖常作《鳌峰歌》,后有袁桷作《玉署鳌峰歌,答伯庸》。马祖常开篇便赋予山石以灵性,说它是星辰灵气的化身,纹理自然天成,鬼斧神工。又谓神鳌让赑屃背负着三座山石而来,一座放在轩辕台,一座沉于昆仑河,最后一座则坐落在上都的翰苑中。赑屃,传为龙子之一,龙首龟身,能负重、载重,具有镇煞祈福的寓意。因此,马祖常用“赑屃”意象神化鳌峰,彰显出光怪陆离的浪漫主义色彩。当然,他并没有忘记这块石头放置在翰林国史院中的价值意义,它警示着修史者要心志坚定,秉笔直书,不能像山石那样随便转移。在袁桷的想象中,鳌峰即赑屃的化身,帮助翰苑镇邪驱鬼。不仅如此,它独特的形貌和光泽,更令人心旷神怡。作为上都翰苑的重要景观,鳌峰受到众多文臣的关注和题咏,如胡助作《鳌峰》、吴当作《鳌峰石》,对这块奇石进行了详细的描述。鳌峰一度成为翰苑风雅的象征。

由于特定的政治环境,元代翰苑文臣并没有为政务忙得不可开交,而是常以诗文雅集来消遣时光。编修官宋褧说:“玉署萧然一事无,漫陪銮驭到行都。白痴只对鳌峰石,清供唯观海月图。”(《喜归大都玉署》)诗中的“白痴”与“清供”相对,表达着诗人面对鳌峰时的闲散心态。

当然,元代翰苑文臣的雅集娱乐还有很多,如游山玩水、庆贺生辰及在重大节日中宴饮等。无论哪种方式,诗歌从来都不会缺席,尤其是诗书画融合在一起时,多元的艺术语言,既昭示着相似的审美倾向,更将不同地域、民族的诗人凝聚在一起,形成情感共鸣、趣味相投、和谐稳定的文化共同体。

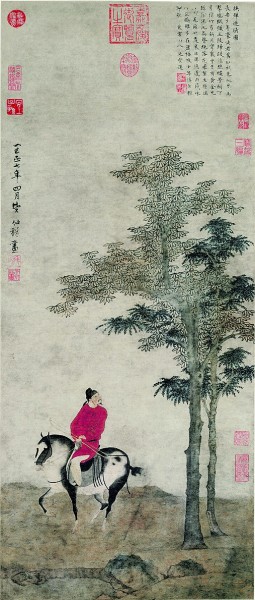

挟弹右骑图 元 赵雍/绘 图片由作者提供

《光明日报》(2025年07月25日 16版)