点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【作家手稿观察】

作者:鄞珊(《作品》杂志编辑)

大地之上,如山峦起伏,如老树虬根,如蟒蛇盘旋,如苍鹰俯冲……那些画面——我确实把这些纸质上书写的手稿,看作画面。笔端流出的黑色墨汁,在大地上泼洒,或快马奔腾,或蚂蚁般爬行。

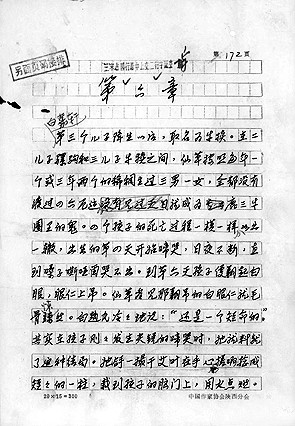

陈忠实手稿《白鹿原》

图片选自《作品》杂志推出的中国作家手稿微信展。

“字如其人”,这个说法,再次被我从深藏的地窖里拿出来,摊开暴晒,与阳光碰撞,发出一股陈年的霉香。那些迥异的字迹,如每个不同的个体,或温顺,或狂野,或小心翼翼,或横冲直撞……面对手稿,经常有进入作家灵魂领地探寻的收获。手稿是作家的写作“现场”,一个作家洞开的思绪平铺在纸上,山峦、沟壑一并展开。

本着为当代文学留存一份档案的初衷,我所供职的《作品》杂志自2014年开办《手稿》栏目,采用拉页的形式,打开刊物,一“展”而现全貌。《手稿》栏目的内容,在印刷字体中凸显手写体的魅力。这形式甫一出来,即引起关注,有意思的是,很多读者的最初感受大致相同:“这真是某某某的字啊?!”手稿,带着“隐私”般的手迹,与读者相遇,“见字如见其人”。

后来,我们在浙江温州办过一个手稿展。品读展出的手稿原作与阅读印刷品上的手稿自然是不一样的感受。隔着一定距离,尚未端详内容、姓名,有时能猜中这是某位作家的作品,因为他们的字迹和字里行间的韵味具有很强的辨识度。作家手稿有时饱含拳击般的力量,能让人直接感受到作家个性中蕴含的冲击力,感受到他在创作时的冲动、焦灼和喷薄的情感。

手稿蕴含的信息十分丰富,有时让我们看到写作现场如车辆行进中的飞奔,有时如半路卸载货物,或是增补粮草。写作的现场,往往“兵荒马乱”,画面涂抹、插入、挪移的标识比比皆是。我看到作家哈金的手稿(刊于《作品》2015年第7期)不禁哑然失笑,像涂鸦般混沌一团。

谢有顺手稿

图片选自《作品》杂志推出的中国作家手稿微信展。

陈忠实的手稿选自《白鹿原》,第六章的一小部分。他书写用的是带格子的纸,这种俗称“三百格”纸张是作家们曾经喜欢用的,书写起来比较规范,字落在格子里,容易计算字数,页面的右上角按顺序标着“172”“173”等页数。我们甚至能从字体的倾斜想象出作家的坐姿。

“隔了一年多点儿,仙草又坐月子了,这是她第八次坐月子。她现在对生孩子坐月子既没有恐惧也没有痛苦,甚至完全能够把握临产的时日。她的冷静和处之泰然实际是出于一种司空见惯……”后面是整块黑色涂抹的痕迹,与下行增补的铅笔字形成鲜明对照。这些内容与出版时相比,或许相距甚远,呈现的是尚未修剪的本真面貌,读起来有亲临现场之感。

作家大部分手稿的书写,是用硬笔。当下的硬笔种类多,钢笔、凝胶笔、圆珠笔等,方便快捷,龙飞凤舞,书写畅通。这些或畅行或卡顿的写作现场,有时旁人甚至无从辨认,只有作者自己清楚如何绕道返转。

一稿,二稿,三稿……传统写作者,经常需要再次誊录,就是因为手稿这样的“建筑工地”现场,往往砖瓦庞杂、混乱,需要再三整饬,码放整齐。而这些文字砖瓦,正是作者堆砌文本的过程。每个词,每一句子,皆为纸上天地之始的炼石。作为一个编辑,我会看到不少熟悉的符号:删除、增补、对调、替代……作家的书写过程,也是自己不断重校的过程,那些与编辑心灵相通的符号,搬运着文字的砖石。现在,也让读者看到了其作品的“生产现场”。

手写的书稿极少毫无错漏,誊录的手稿显得整洁,看起来清晰、舒畅,甚至有些赏心悦目,特别是有的诗歌作品手稿,可以工整如音符。比如雨田的《麦地》(刊于《作品》2016年第6期),是特别干净的“画面”,山峦丘壑错落有致,节奏起伏熨帖。

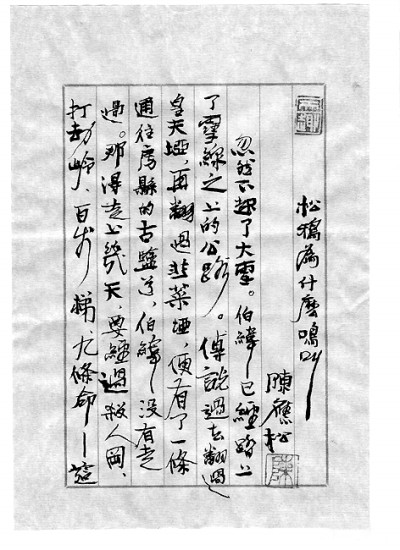

陈应松手稿

图片选自《作品》杂志推出的中国作家手稿微信展。

不论原始面貌或是誊录,手稿都是一个作家的镜像。读一些作家手稿,你发现其书法功底深厚,字里行间藏匿着他们的“密码”,包括修为、经历和品性。看诗人欧阳江河漂亮的小楷,笔法抑扬顿挫,感觉有一股儒雅和淡定的文人气息。

如今,电脑让书写退化,手稿显得更加珍贵和不可小觑。当下能够用毛笔书写的作家不在少数,其写作时不一定采用毛笔,但依然喜欢在写书信时使用毛笔。哪怕用毛笔书写一份自己的作品,也是难得的手稿档案。

毛笔书写需要有一定的功底。作家王祥夫的手稿甚至保留着旧式书信的书写:竖排,且不分间隔,仅在字旁用小圆圈标示。谢有顺的手稿也是,很多人熟知他富有风格的毛笔字,刊登在《作品》2017年第6期的手稿是他的书信,笔墨甚是自由洒脱。

电脑写作全面普及的当下,很多作家依然坚持“笔”和“纸”的写作。手写稿誊抄后,请人在电脑上录入。坚持笔耕的作家依然耕种着笔墨的田垄,这样的笔耕对于他们来说太熟稔了,以至于适应不了电脑。或许,看着自己一笔一画写下的文字,他们更加感到踏实、心安和满足。

手稿,是畅快淋漓的书写,不用在脑子里转换输入法,如行云流水,然而线条和字迹千差万别,缘于每一个体的“人”:有的恣肆汪洋,有的温润柔和,呈现着一个人或犹疑或笃定、或谨慎或狂傲的个性,以及他在写作现场的文思与情思。

《光明日报》(2025年07月30日 14版)