点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【这些文化名人的光明故事】

光明日报记者 张颖天 戴宁馨

一张报纸,联结着他作为学者、编者、读者的三重身份,串联起他上下求索、推陈出新的学术生命,记录着他于生活细微处抒发哲思感悟的珍贵印记。

他,是我国著名哲学家、美学家张世英;这张报纸,便是《光明日报》。

张世英于1946年毕业于西南联合大学哲学系,先后在南开大学、武汉大学、北京大学任教。随着光明日报的创刊,其哲学人生便与这张报纸交相辉映,一路同行。

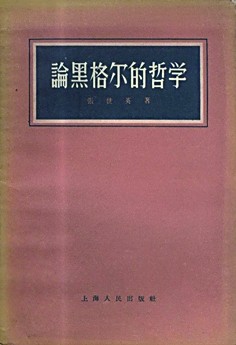

1954年3月24日,光明日报的《哲学研究》(后改为《哲学》)专刊创刊,成为新中国成立以来我国第一个专门的哲学刊物。那时,张世英正潜心研究西方哲学史,特别是黑格尔哲学。1955年夏,《哲学》专刊分两期发表了他第一篇较长的论文《关于黑格尔辩证法的几个问题》。这篇论文是20世纪60年代初重印和再版十余次的《论黑格尔的哲学》一书的雏形。学界由此认为,张世英的黑格尔哲学研究是在光明日报的支持与鼓励下起步的。

自此,张世英与光明日报的缘分在时光长河里越发深厚——

1958年底至1966年八年间,张世英负责主持编辑《哲学》专刊,当时他每周会固定两天时间做这项工作。面对从天南地北雪片般飞来的稿件,张世英逐一拣选、认真阅读,遇到好文章便签上“可用”字样。他曾多次表示,心中既以参与编辑工作为荣,也深觉使命在肩、责任重大。“我在专业写作方面的某些进步,未尝不可以归功于那段时间所从事的编辑工作。”在一篇回忆文章中,他如是写道。

改革开放后,张世英发表文章最多的报刊便是《光明日报》。譬如,《时代要求把中国哲学与西方哲学结合起来》《审美意识的崇高境界:超越有限》《做什么选择才能发展哲学》……这些带着时代温度的文章,经由这张报纸传递给千万读者。

20世纪80年代中后期以来,张世英的研究范围逐渐由西方古典哲学转向西方现当代哲学与中国古代哲学,他在会通中西哲学研究的基础上,提出以“万有相通”为核心命题的哲学体系,被誉为当代中国最具原创性的哲学体系之一。

1992年和1996年,《光明日报》先后两次刊登张世英访谈录,详细记述了他的哲学转向和研究旨趣。“张先生不单是书斋里的学者,他的哲思有着强烈的现实关怀,这从他在《光明日报》发表的诸多文章中可见一斑。”曾做过光明日报社理论部《哲学》专刊主编的包霄林说。

进入21世纪,张世英十分重视中国传统意象美学理论资源的发掘和研究。2014年11月,北京大学美学与美育研究中心举办了一次题为“美感的神圣性”的美学沙龙,张世英从西方文化思想史的角度论述了“美感的神圣性”命题。会后,《光明日报》大篇幅摘登发言。2017年,《哲学》专刊复刊后,已过鲐背之年的张世英将自身哲学思想凝萃于《万有相通的哲学》和《做一个诗意的人》两篇文章中,为学界留下了愈益丰厚的学术遗产。

2019年1月21日,近逢新春,记者有幸与报社前辈一同前往北京北郊张世英家拜访。已近99岁高龄的张先生满头银发、笑容可掬,与我们逐一握手寒暄。刚落座,他就兴奋地讲起自己与光明日报的渊源,并关心地询问报社同志的近况。“从新中国成立那天起我就看《光明日报》,直到现在,还是觉得《光明日报》的内容最合我胃口。”他爽朗地说道。

张世英家的客厅里,悬挂着他自撰并书写的条幅:“心游天地外,意在有无间。”这是他在《中西古典哲理名句:张世英书法集》一书中题写的一句话,折射出他“面对现实,超越现实”的精神境界。

就在我们前往拜访的前几天,张世英在《光明日报》发表《写出自己的字体》一文,将自己出版书法集的心路历程娓娓道来。这也是他为《光明日报》撰写的最后一篇文章。

2020年9月10日,教师节当天,张先生离开了我们,如同一支跳跃着诗意与智慧火苗的蜡烛停止了燃烧。他用一生诠释了“哲学其名,儒学其魂,诗学其境;先则经师,次则业师,终则人师”的真意。他把哲学家的思想和风骨写进《光明日报》的字里行间,把知识分子对国家的赤诚和担当注入这片精神家园。

“先生生前一直保持着阅读《光明日报》的习惯。每每说起他与光明日报这段跨越世纪的佳话,我们作为后学都感动不已,也更加明白自己今后的学术道路该怎么走。”张世英的博士生、北京大学外国哲学研究所研究员李超杰深情回忆。

至今朝气蓬勃的《哲学》专刊,依然在哲学领域发挥着独特作用。张世英的哲学思想,亦于这张报纸的历史深处,闪烁着启迪未来的智慧光芒……

《光明日报》(2025年07月30日 01版)