点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:范东升(汕头大学长江新闻与传播学院客座教授、范长江之子)

我父亲范长江1935年7月至1937年7月在西北考察期间撰写的新闻通讯,是其记者生涯的代表作,被公认为中国新闻界的经典。中国新闻史学家方汉奇先生指出,20世纪30年代汇辑出版的范长江的新闻通讯集《中国的西北角》和《塞上行》,真实、珍贵地记录了中国西部那个时代的历史面貌,长久以来备受重视,被视为中国新闻史上具有永恒价值的名著。它们在新闻写作上所取得的成就卓然超群,代表了中国新闻通讯写作的一个高峰。

20世纪30年代的范长江。

版本学中辨真义

自20世纪30年代以来,《中国的西北角》和《塞上行》存在多种版本。此前研究者未能注意到记者作品存在彼此差异的多种原始版本,误认为《大公报》刊载内容即记者原作,而书籍仅为报刊文章的汇编。事实上,范长江此时期的原始作品存在两至三种不同版本。

同时,范长江撰写的不少文章并未被收入上述两本通讯集中。其中包括关于红军长征的七篇通讯。1935年9月2日抵达兰州后,他于9月4日完成西北考察首篇通讯《岷山南北“剿匪”军事之现势》,9月13日至14日连载于天津《大公报》。

此时正值红军长征关键阶段:中央红军9月17日突破天险腊子口,18日占领哈达铺,22日哈达铺会议上确立了“向陕北进军”的战略方针。10月19日抵达吴起镇会师陕北红军。范长江基于实地考察,对长征态势、进程及意义作出了独到分析。这七篇文章作为中国新闻界最早公开、客观且系统报道长征的通讯,发表时震动全国读者,至今仍具重要历史价值。

20世纪30年代两书出版后曾风行一时,《中国的西北角》印行九版,《塞上行》印行六版,当时罕见。此后四十余年国内未再版,直至1980年由新华出版社首度重印。1989年中国新闻出版社推出由我母亲沈谱所编《范长江新闻文集》,此后海内外多家出版社相继再版,但各种版本对原书文本取舍不一且校勘不足,部分讹误沿袭流传。

遗憾的是,20世纪80年代以来的“范长江研究”中,部分学者因忽视版本差异导致误读:或据《中国的西北角》片段化长征报道,断言考察非以红军为目的;或未辨版本差异便在顶级学刊妄施“政治批判”,形成学术纰漏。

《中国的西北角》(勘注增补本)

范长江 著 范东升 编

北京出版社

关于“全本”与“正本”

新版《中国的西北角》(勘注增补本)完整收录了范长江于1935至1937年间,在中国西北地区进行考察旅行过程中所撰写的全部新闻作品。这些作品既包括1935年9月至12月间撰写的、关于红军与长征的七篇重要文章,也涵盖了他同期发表的其他多篇时评,例如《伟大的青海》。从这个意义上讲,与以往任何版本相比,这个新版无疑是最为全面的,它集中呈现了范长江在这一写作高峰期的新闻成果,堪称一个“全本”。此版本有助于读者更全面深入地了解范长江西北考察之旅的具体过程、历史作用及其重大意义。

既然《中国的西北角》在过去九十年中存在过诸多不同版本,究竟哪个版本才能被认定为“正本”呢?

我对此的见解是:记者范长江亲自审阅修订的原版书文本,因其直接源自记者原作并得到其认可,最能精准地体现记者本人的写作意图与原始风貌。因此,我认为原版书的文本方为真正的“正本”。而本次新版勘注增补本的核心工作,正是通过细致比对、研究并考证不同的原始版本,最终以原版书文本为基准,力求为读者提供一个能够展现范长江本意的权威“正本”。

为了具体说明原版书作为“正本”的依据,可以观察一些关键文本的差异。例如,范长江于1937年初访问延安后,2月15日在上海《大公报》发表了轰动一时的时评《动荡中之西北大局》。为确保文章能见报,规避国民党当局的新闻检查,《大公报》总经理胡政之在发表前对文章亲自进行了大量修改,涉及改动20余处、删节400余字。这个在上海发表的删改版(沪版)曾被长期误认为该文的唯一版本。然而,实际情况是,第二天(2月16日),编务相对独立的天津《大公报》也刊登了此文。对比发现,津版与沪版之间存在10余处的内容差异。而当1937年7月出版的《塞上行》(即原版书)面世后,其文本内容与沪版相比有20余处不同,与津版也存在10处差别。

深入分析对比上述三个版本,可以清晰地看到只有原版书的文本才最忠实地反映了范长江的本意。一个典型的例证是:该文在国民党统治区的报纸上破天荒地、以正面的方式使用了红军“长征二万五千里”的表述。在1937年的政治环境下,这一提法直接否定了国民党政府的“剿匪”政策,对国统区读者而言不啻石破天惊。然而,出于高度的政治敏感性考量,《大公报》编辑部在沪版发稿时将其中的“长征”改为了“流徙”。

另一处明显的例证来自《成兰纪行》一文。《大公报》编辑部在刊发时,制作了一个带有贬低倾向的小标题“中坝平谥铺间匪区残迹”。然而,在原版书的同一段落中,使用的却是两个完全政治中性的标题:“成都江油间”和“苏先生和古江油”。再如,原版书中描写红军行动时使用的是中性表述“徐向前当过涪江向岷江推进的时候”,而天津《大公报》在刊登此文时,将“向岷江推进”修改成了带有贬义的“向岷江窜进”。

综上所述,新版勘注增补本在文本采择的根本原则上,坚持以20世纪30年代出版的原版书行文为准绳,力求精准还原记者范长江的原始本意,据此确立文本的权威性。

此外,作为经典作品,其“正本”还必须是用语和行文正确的文本。范长江的原稿难免存在个别笔误,加上历经多次翻印再版,原版书的行文中始终存在一些在编排、印刷过程中遗留的技术性讹误。本次新版勘注增补本在严格尊重原著的前提下,对这些非作者本意的、形式上的错误,也进行了必要的、谨慎的校正。

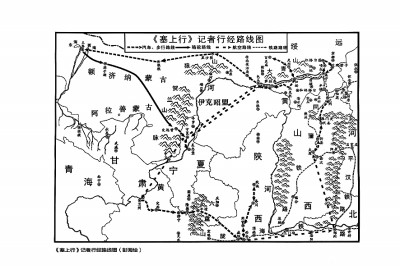

《塞上行记者行经路线图》(彭海绘)

破解谜团填空白

范长江的文章毕竟成文于九十年前,即便是当代研究范长江的专家,对其部分内容的理解也难免遇到困难。为了让读者能够更好地解读这部经典,有必要进行详尽的考证与辨释工作。

以1936年8月至10月期间范长江赴内蒙古额济纳旗考察后所写的《忆西蒙》为例,这篇纪实报道揭露了日本势力渗透中国西北边疆的危急局势,尤其是额济纳旗猖獗的日本间谍活动,最终推动国民政府清除了当地日特机关。然而学界长期以来对范长江西蒙之行的具体路线缺乏研究,留下诸多未解之谜。

《忆西蒙》中提到的交通枢纽“黑沙图”,在现今地图上虽存有同名地点,却均不符合原文描述的地理特征;而记者返程骑骆驼穿越巴丹吉林沙漠时提及的若干蒙语地名,今时地图亦无法查证。《塞上行》原版虽附有西蒙行路线图,但因印刷粗劣、字迹模糊难辨,后世再版本均未收录该图。这导致自20世纪80年代起新闻界多次组织“重走中国的西北角”活动,至今仍无团队能完整复现西蒙行的原始路线。

为编纂新版勘注增订本,编者针对范长江西蒙行程进行了多维度考证。依据新发现的图文史料,明确还原了范长江随车队自归化城至额济纳旗的完整路线,精准定位20世纪30年代西北交通要冲“黑沙图”的地理坐标;同时归纳出额济纳至定远营骆驼返程的“三段路线与两处转向点”,确立各路段地貌特征及古今地名对照坐标。基于这些研究成果,本书重新绘制西蒙行路线复原图并配详尽的行程对照表。

值得注意的是,范长江为期两年的西北考察,涵盖成兰行、陕甘边境、祁连山南、祁连山北、贺兰山四边、额济纳探访、绥边战后行、绥远至西安、陕北行、太行山外等十段主要行程。《中国的西北角》原版所附“记者行经路线全图”常被误认为完整路线图,实际仅覆盖其西北考察的前期行程。新版勘注本新增《塞上行记者行经路线图》,与原书路线图形成互补,首次完整呈现考察全貌。

尤为珍贵的是,范长江在《大公报》首发西北考察通讯《岷山南北“剿匪”军事之现势》时绘制的“岷山南北军事地理略图”,因馆藏老报纸印刷模糊无法复制。新版经严谨考据成功复原这张湮没已久的地图,使其重见天日。本次勘注本较以往版本新增千余条注释,兼具勘误与补遗功能。例如《忆西蒙》末段提及“戴愧先生”的疑案:该人物不见于史料记载,记者特书其名缘由何在?经考证实为原版排版讹误,“戴愧先生”系“戴愧生先生”,而戴愧生时任国府监察院甘宁青监察使。一注解惑,疑窦冰释。

胡政之曾评价,范长江对绥远抗战与西安事变的报道“虽是新闻报告性质,实际就是几页活历史”。当东北军、西北军据守的西安城被中央军合围时,内战有一触即发之势,范长江毅然突破封锁赴西安探查。然而当他1937年2月2日抵西安当日,恰逢“二二事变”爆发,东北军内讧致将领王以哲遇害。王以哲因何被杀?杨虎城公馆内聚集何方势力?范长江通过实地采访,向全国读者揭示了真相。对读者可能存在的诸多疑问,如《西北近影》中出现的“安堵”(日文,指安心)一词是什么意思?《陕北之行》一文中提到的地名“肤施”(延安旧称)是什么地方?新版勘注本皆以注释形式逐条解答。

历时十载磨砺此书,编者期冀新版勘注本能助力当代及后世读者更顺畅地阅读这部新闻经典。唯愿经典永传,前辈新闻人追求真理的赤诚精神长存不朽。

本文图片均选自《中国的西北角》(勘注增补本)

《光明日报》(2025年07月31日 11版)