点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

光明日报记者李睿宸、张景华、董城采访整理

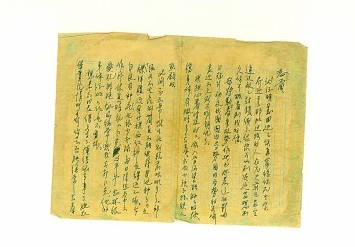

在卢沟桥边的中国人民抗日战争纪念馆,展示着这样一封家书——

“志兰!亲爱的:别时容易见时难,分离二十一个月了,何日相聚?念、念、念、念……愿在党的整顿之风下各自努力,力求进步吧!以进步来安慰自己,以进步来酬报别后衷情……”

这是1942年5月22日,八路军副参谋长左权在太行山的烽火硝烟中,写给妻子刘志兰的最后一封家书。谁都没有想到,就在三天后的5月25日,山西河北交界的十字岭上一声巨响,让这字字滚烫的牵挂,成为左权留给妻女的最后绝响。

左权是八路军在抗日战场上牺牲的职务最高的指挥员。他年少离家,投身军旅,十余年戎马倥偬,直至34岁在抗战前线与北平师范大学学生刘志兰相遇,喜结连理。1940年,两人的女儿左太北出生,一家三口度过了一段其乐融融的时光。然而,日寇铁蹄步步紧逼,1940年8月30日,左权忍痛将妻女送往延安。临行前,怀抱不满百日的女儿,留下了全家此生唯一一张合影。谁都没想到,光影定格的刹那,竟成永恒的诀别。

家书,成了被战火阻隔的一家三口唯一的联络纽带。自1940年11月12日的第一封信起至壮烈牺牲,左权在21个月里写下了12封家书,其中有一封遗失了,保存下来11封。

80多年过去了,家书的纸张已变成了枯黄色,字迹也淡化了许多。但这些曾辗转于烽火线上的信笺,字里行间流露出左权对妻女的深情,勾勒出这位指挥千军万马的将领内心最柔软的角落。他挂念妻子入学后的身体恢复,殷殷叮嘱:“你入学后望能好好恢复身体,闲暇时多去看看北北。”他想象着远在延安的女儿:“想来她长得更高了,懂得很多事了。”“为了民族的独立,我们一家三口分在三个地方,假如在一块的话,真痛快极了。”

左权家书。资料图片

然而,纸上的温情背后,是战事的激烈残酷。1942年5月,日军对太行抗日根据地进行“铁壁合围”大“扫荡”。5月25日,在十字岭战斗中,一颗炮弹在左权身边炸响——火光吞没了那挺拔的身影,太行山悲风凄凄空余响。左权牺牲时,年仅37岁。

硝烟散尽,这沓穿越烽烟的家书,墨迹虽已淡褪,但饱含的深情却如穿石的水滴,滴滴撞击着人心。这不仅是一个丈夫对妻女的无尽思念,更是一位将领以生命践行家国大义的生动写照。左权牺牲后,朱德沉痛赋诗悼念:“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华;太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”

在那段抗战烽火岁月,无数奔赴沙场的抗日战士,都只能通过书信向亲人、爱人、朋友表达思念、传情抒志。这些感人肺腑的书信,早已超出了私人尺牍的意义,更是民族危亡之际血性中华儿女的无悔誓言,是万千将士对和平与团聚最深沉的渴望。

今天,正在展出的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览中,有一处抗战家书视听空间。在这里,左权、赵一曼等抗日将士的家书被朗读传颂。字字滚烫、声声泣血,观众置身其中,听到这些铿锵的字句,无不深受触动。这些珍贵的家书,一定会穿越时空、历久弥新,如精神火炬般照亮民族前行的壮阔征程。

左权家书。资料图片

《光明日报》(2025年08月05日 05版)