点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【书中问学】

作者:顾涛、赵予辰(分别系清华大学人文学院教授,清华大学日新书院院长;清华大学人文学院博士生)

编者按

元大都都城规划研究的学术脉络,始于梁思成先生对北京城“世界现存最完整最伟大之中古都市”的精准论断。而今,武廷海教授历时十二载的研究成果《藏春:元大都规画》(以下简称《藏春》)付梓,为这一领域带来全新突破。书名“藏春”源自元代规划师刘秉忠的字号和文集《藏春集》,“其行在藏,其意在春,其境无涯”,寓意严冬藏春、文化复兴,恰如元大都规划中对中华文明韧性的隐喻。

本期《书中问学》特邀清华大学日新书院院长顾涛教授团队撰文,深入解读此书。他们提出,《藏春》不仅是首部系统揭示“中国都邑规画”基本规律与方法论体系的开创性学术著作,也是一部展现北京城“密藏宝库”的大众读本。

《藏春:元大都规画》 武廷海 著 商务印书馆

《藏春》是一部历史地理佳作。其独到之处体现在何处?梁鹤年先生说,这本书很值得翻译为外文,好使人家知道中国城市规划的“文化源”。这本书思维范式创新,以“猜想—证明”方式系统地探究一系列的元大都规划理论和实践问题;可读性高,趣味十足,尤其是对历史事件和人物的描绘,读后有回味、余味。

而最令这位国际知名城市规划学家动容的,是书中洋溢的文化自信。梁鹤年先生从中敏锐洞察到:中国城市规划学科的自主话语体系,正以独特的姿态逐步确立。

实证研究的积累与困局

先说“规画”这个概念。在《藏春》问世之前,武廷海教授已出版过《规画:中国空间规划与人居营建》(2021)、《六朝建康规画》(2011)等著作。武廷海说,“规画”一词,比现代通行的“规划”好。“规画”是富有中国特色的学术概念,其涵义较“规划”要宽广得多。一字之差背后,作者的用心是在传承并践行他的老师吴良镛院士“人居之美,造化万千”的学术理念。

《藏春》的研究对象是“都市计划的无比杰作”——北京城(梁思成语)。要将这座古城研究透,必须追踪其底盘,而北京城的营建格局,根柢均在元大都。近年来,相关研究成果渐次增多:林梅村《日月光天德 山河壮帝居——元大都中轴线古迹调查》(2021)、王军《尧风舜雨:元大都规划思想与古代中国》(2022)、徐斌《元大内规划复原研究》(2022)、李零《风乎舞雩:元大都踏春记》(2024)等均堪称力作。外加一套四册的《元大都:1964-1974年考古报告》(2024)。武著《藏春》花了十多年时间,在如此密集的成果簇中缓步登场,该书能否突破常规,跳出“英雄所见略同”的窠臼?

《藏春》走出了一条崭新的路,足以标志元大都的研究进入一个新阶段。

让我们从方法论上对已有研究略做检视。研究元大都的都城规划,起自建筑学家梁思成。梁先生在新中国成立之初,就充分认识到北京城是“世界现存最完整最伟大之中古都市”。全面拉开元大都规划研究帷幕的是赵正之和徐苹芳。受中国营造学社“实地踏查”学风的影响,赵正之主张革新传统以文献释证为主的研究方式,借助城市遗迹、遗痕的留存逆推复原古代城市形制。1964至1974年,徐苹芳担任元大都考古队队长,主持对遗迹进行了更系统的勘查,编成考古报告《元大都的勘查和发掘》。

取得进一步突破的当数侯仁之和傅熹年。1949年,侯仁之在英国利物浦大学完成博士学位论文《北平历史地理》,该论文以河湖水系为本位,揭示了水域水系如何影响北京城城市形态的变迁,而元大都正是转变过程中的关键一环。作为梁思成助手的傅熹年,则将“实测数据与作图分析法”引入元大都研究,揭示出城市在不同尺度上的数据彼此相互呼应、牵制、联结背后“异中见同”的思维逻辑。

此后的研究成果虽各擅胜场,但主要思路仍是文献钩沉与遗址推排,前者从古往今捋,后者从今往古推,两相交叠,尽最大可能对元大都当年的规划实效进行复原。

此种实证研究方法,讲求有一分证据说一分话,对逝去的历史真实作尽可能多的考证与重现,这也是当今历史学的主流。然而,实证的密度与精度终究取决于证据的翔实程度,如果证据残损,就会对考证结果构成实质性影响。以李零考证《元大都五十坊考》为例,确定大体可靠的有28坊,“存疑”的有14坊,“或在此区,位置不详”的有8坊(参见《风乎舞雩》“元大都五十坊复原示意图”),还原程度在现有条件下几趋于登峰造极。武廷海若是沿着这条路走下去,腾挪、施展的空间已极其有限。

武廷海已不满足于在元大都空间布局细部问题上小打小敲,而是要直接回到1264年,即元世祖至元元年的那个“历史现场”,去捕捉萦绕在规划师刘秉忠心头的“心结”,进而识破他当年如何“酌古宜今、深谋远虑与统筹兼顾,以及元大都规划从概念到方案再到实施的过程”。这是一个几乎没有文献史料记载到的“不可测量之物”,实证研究的路径对此已鞭长莫及,束手无策。《藏春》开辟了一条新路径,其突破不在新的文献史料与考古发现,而是在方法论上实现了对“考证之法”的升维。

实证主义与《藏春》的破局

作为一部完整还原“中国都邑规画”基本规律和方法的开辟性著作,《藏春》首先要挣脱的是史学实证主义的罗网。

现代历史学的兴起,受西方科学实证主义的影响颇深。以兰克学派为代表的史学实证主义致力于构建科学化的历史学,这类历史学研究以摘抄、编排、拼合、释读的方法来处理文献材料或考古实物,以天衣无缝地还原事实真相为史学研究的最终旨趣。这种思维方式的底层逻辑是:(1)历史的整个领域被分割成无数细微的事实,每个事实均需进行精确无误的考证;(2)历史学家一定不要对事实做任何判断,其自己的感情等一切主观成分必须排除。实证主义最大的困境是“空前的掌握小型问题和空前的无力处理大型问题这二者的一种结合”(柯林武德《历史的观念》)。20世纪相继兴起的三种“新史学”研究模式(年鉴学派、新文化史、全球史等),一定程度上仍然遵循着19世纪兰克时代的实证方法(岳秀坤《死的过去与活的历史》,2024年)。

中国史学界的情形如何?考据之学在清代所取得的巅峰性成就已超过兰克史学,此后又与兰克史学的影响汇合,加上20世纪以来考古材料的层出不穷,中国历史学对新材料的追逐更甚嚣尘上,对实证的仰赖也就越发深重。

陈寅恪在1931年提出,“必须备艺术家欣赏古代绘画雕刻之眼光及精神,然后古人立说之用意与对象,始可以真了解。所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情”(《冯友兰〈中国哲学史〉上册审查报告》)。要对古人之“苦心孤诣”“真了解”,并非只是在实证的蛋糕上加上一点有限推理的点缀,而是要整体上潜入史实背后行动者们的思想和意图,带着强烈的“问题”去探索和思考,突破时段、史料等各种自我设限。可惜陈寅恪的史学成果虽一度白热,但陈先生此说却未必真正进入史学研究者们的心坎。职是之故,我们看到《藏春》,才燃起了拍案叫绝的激情。

城市规划专业出身的武廷海,未曾掉入史学实证主义的八卦炉,从而成为陈寅恪“神游冥想”之法的绝佳践行者。当元大都的文献材料几乎穷尽,“第二重证据”的旧城遗址也被探索殆尽之际,《藏春》实现了灵活的转身,将元大都营建思想而非元大都物质空间确立为全书的核心,空间性的元大都被翻转为思想性的元大都。

元大都设计的思想原理

武廷海说:“藏春,其形在藏,其意在春,其境无涯。研究元大都规划,要综观城市功能、形态与组织,难点在于知其深藏之意。”抉出其中精蕴,始得“藏春”之真义。

规画思想的提炼,要求作者通晓元大都规画实践中的各个步骤。因为零碎的考证也可写成逻辑自洽的文章,而“元大都规画思想”则是一个具备完整性的概念。论者如果不能从无到有、从城到巷地说明整个大都城形成的过程,而只聚焦在中轴线等某几处狭窄、静态的空间里作阐发,读者想必不会认可本书完成了自身所宣称的使命。《藏春》潜入了那个13世纪头号规划师刘秉忠的心灵,大胆地提出了24个“猜想”,并尝试进行“求证”,全书五大章节从宏观到微观、从整体到局部地展现了元大都规划设计的全流程。

前辈学人在不同尺度上探究的问题得到了整合,正因这种整合的眼光,《藏春》得以从各种层次的联系间深入。例如第三章“相地”,从宏观地理格局出发,首先触及中国传统政治文化中的定都风水问题,指出定都逻辑从“九州求地中”向“合北辰天象”的转变。接着,在“枕居庸横龙结穴”的微观层面,侯仁之相关研究的价值得以再次激活。元大都舍弃金中都旧址,另建城址于高梁河,是以蓟丘为中心的“居高”向以海子(高梁河水系)为中心的“就水”的理念转变。武廷海注意到,此处相地上的“就水”安排,联动影响着后续“营城”中“南城轴线因海子隔绝向东偏移”等现象。

按现代学科的界定,以《元史》《藏春集》为证,元大都的规划者刘秉忠最多可称为政治家、文学家。然而刘氏还精通《易》学,“天文、地理、律历、三式六壬遁甲之属,无不精通”,且曾“归隐于武安山,与全真道者一起修学”,又曾从海云禅师“问佛法大意,并受菩提心戒”(《藏春》第二章),是典型的儒释道博通型学者。在武廷海眼中,元大都规划实现了宋代大儒邵雍“天地之心”的象数易学全部原理。具体而言,元大都从以下五个方面体现了上述论断:(1)城制象先天六十四卦方图;(2)都城尺度数量合易数;(3)都城名称方位合易学;(4)仰观俯察归于周易(即“相地”理念对元大都选址发挥的影响);(5)生生之谓易(即元代国号、至元年号与刘秉忠个人自号“藏春”,此类易学精神与都城营建形成的呼应关系)。

中国古人最大的学问叫作“经学”,易学乃其大宗。钱穆先生曾有鉴于此,倡导要研究“活经学”,笔者曾以二十年的探索找到了“活经学”两条可行的路(参见顾涛《耕读经史》)。如今看到这部《藏春》,方知天外有天。武廷海说,“元大都规划乃准易之作,这是一个大猜想,也是十多年来小心求证的一个总结论”。如同研究元大都规划与易学思想的关系,“活经学”的新研究只有从古代中国人的“生活化”实况中才能识破易学、礼学、经学的活力所在。

武廷海的志向无疑是更宏大的。上承中原华夏与北方游牧草原的宫城传统,下起明清两朝宫城基本营建格局,《藏春》是为元大都在“中国规画思想史”中找到了确切的位置,也为这一宏大的研究课题拉开了帷幕。

这一宏大课题最终将指向城市规划的未来。刘秉忠的知识与学养经由武廷海得以重演,元大都营建的动态全过程通过《藏春》得以复活,从而进入当代城市规划人的心田,并形成一种理念,一种经验,一种话语,一种风格。城市史研究,之所以要实现这一番从“空间复原”到“思想提炼”的范式转向,与当下中国城市建设的迫切需要密切关联。

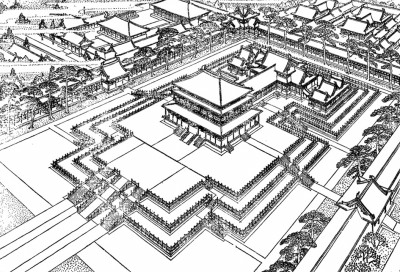

元大都大内延春阁建筑群鸟瞰 图片选自《藏春:元大都规画》

《光明日报》(2025年08月07日 11版)