点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:许 江,系中国文联副主席、中国美术学院原院长

中国美术学院象山校区建设之初,我曾给设计者写了一首山水诗,希望未来校园如古老的村庄——阡陌环绕,院落叠生,亭台相望。其中的核心,正是这个“望”字。

象山校园的建造有许多门、窗、走廊、平台。一代代的学子从这里走过,日日远望青山,又若人在山中,与山的四季相伴相行。他们所看到的山,不仅仅是一侧、一面之观,而是山南山北,然后得全山于胸中,所谓“胸有丘壑”。得山水者作画,展纸之间,已心游神驰,虽一米之距,却如在一片丘壑之中。这是一种礼仪,艺者借此“礼”,可以进入隽淡的远境,心与经典相接,由此而得沉醉与超越。太湖流域一带,常有地名曰“岕”,这个字充满画意:上面是山,下面是川,人在山水间。“岕”字居然这般美好,它直接地表现出人与山水的关系。

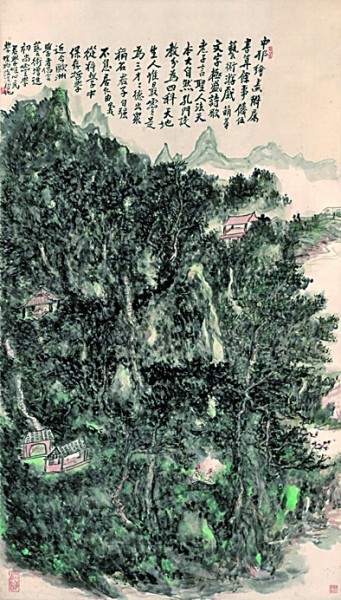

论天地人图轴(中国画) 黄宾虹

从象山校区溯江西上,百余里之遥,正是富春江山峡。“风烟俱净,天山共色,从流飘荡,任意东西,从富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。”吴均《与朱元思书》的千古名篇,写的便是此处。富春江峡道,夹岸青山,水皆缥碧,一片廖廓洞天。浩浩江水,只若宏阔的深绸,滑湍似卷,唯在江心激起涟漪,猛浪若奔。那峰如一座座笠山,峰顶轻烟浮腾,山间泠泠作响。山不动,水亦不动,唯行舟在江流漂横。中国的青山秀水何其多,富春江最具水墨的韵意。近两年,我两次渡过富春江,俱是雨天。夏雨浓翠,秋雨苍润,烟雨连绵,山岚萧萧,山水的水墨韵味,富春最浓。

自汉晋六朝以来,富春江流域的景观与历史频繁见诸书传。孙坚、孙策出生于江畔的龙门;谢灵运、伍子胥、白居易、陆游舟行桐庐、建德,留有胜迹与诗篇。黄公望的《富春山居图》更令富春江山驰名天下。无疑,此段山水最为凝重的是严子陵钓台。东汉才子严子陵曾拒绝汉光武帝征召,在此隐居耕钓。严陵秀壁双峙,群山蜿蜒,如两尊石佛踞坐江岸。壬寅秋,我与众友拾阶登台,见巨崖裸露,古木参天,人在山崖间穿行,直觉山河的幽深。转过山头,临崖远望,江水如练流转,颇涵望远怀人之意!遥想严光(字子陵)的简远神采,他以裘衣高风,将士大夫的凛然浩气留诸青山。钓台百丈,如何垂钓?垂钓不是目的,而是要借机欣赏大自然,将忧烦、悲哀推远,这是一种达观。“隐身渔钓”,自是高士隐身的写照,又领千古渔樵风神之先。范仲淹的《严先生祠堂记》有言:“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”千年的回味,让先生与山河同光。

登临严公高台,山水气象涌动。复登东台,抚苍石,放眼望,横流江天,腾然若河汉纵横。目既往还,心亦吐纳。如是感观追远,强纳万物于自己,又让它们从己身退涌,情赠兴答。我想:这正是江水泱泱、云山苍苍之境。山水之河汉气象,非如是登高追远不可。此也是中国古往今来所有诗画人共同追求的“高致”和“博约”。问水、问树、问山、问云,总括起来,是问于心目相交的生命的。如此远望,必然成为心灵的远望,成为生命的叩问。

15.01.82-三联画(油画) 赵无极

前几日,翻黄宾虹先生的画,读到一张画于二十世纪五十年代初的山水,高近一米五,画就如嶂的山水。墨团团里黑团团,黑团团里天地宽。画中林山层层叠叠,黑密厚重。上方题曰:中邦绘画,附属书算余事,侪伍艺术游戏,萌芽文字,极盛诗歌。1952年秋,宾虹先生患目疾,视力骤退,几近失明。在这一年多的时间里,宾虹先生以非凡的笔墨功力和传奇般的丘壑积蓄,摸索着画出一批天赐之作。那一笔一画,墨密疎奇,全然从描绘中挣脱出来,简化为写意的决然挥洒。一如骑马跨蹬,不黏不脱,不即不离。依着那一生世的胸壑,九十耆者的盲眼于朦胧中自得生脱,率性天真,浑然天成。近看似树非树,似山非山;远观回环相抱,风神罕觏。宾虹先生不是以笔,而是以心来纯然意写这胸中丘壑,发显出平淡邃美的天质。这种平淡像“道”一样,是一种人的天性与自然属性的交响共流,其实质是绚烂之极的,是丰沛华润的。

现在我们再看赵无极先生的画,他是带着山水意念出游世界的远行者。他似乎很早就感受到那种山水氤氲的主题,但与众不同的是,他表达的主题不是山水之形,而是山水之气、山水之虚。赵先生犹如立于东西交汇的霹雳闪电之中,他的笔下,东方的山水被油画的诗性挥洒,被那个时代之气彻底激活。

每个人都有远望的经历,心中总有几个远望的难忘记忆,几个让心灵留驻的高度和远境。这些名山大川正是这样在心中、在远望中被活化为“精神放逐之所”。这一切,与今日的旅游无关。今日旅游虽便捷,已不再似往昔古时的游者,当今人失去那种随遇而安、云游四海的浪漫心态,那远望的古者风度也变得有限。漫游总将人带入远望的“望境”中,拥有远望的心境,才可将漫游引向某个高处,然后陶然就醉,与造物者游。黄宾虹如是,柳宗元如是,李白、杜甫、苏轼亦如是。

《光明日报》(2025年09月21日 12版)