点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:丁章(抢救民间家书项目组委会秘书长)

了解中国人民抗日战争历史的途径有多种。在史料层面,有官方档案、决策文电、遗址文物等,在此基础上,诞生了不少党史、军史著作,以及大部头的学术专著。在文艺领域,与抗战相关的小说、诗词、戏剧、歌曲、电影、电视剧等新作频出。这些史料、著作与文艺作品,为我们深入了解抗战提供了丰富的素材。近年来,随着抗战家书逐渐受到重视,宏大叙事之外的个人抗战史得以呈现。通过一封封家书,我们得以走近先辈们经历过的风云与他们的心灵世界。

家书“集结”

在电报、电话等现代通信手段普及之前,家书是人们交流信息的重要载体。在战火纷飞年代写就的家书,时代感更加鲜明。

1931至1945年的14年间,中国共产党领导的东北抗日武装、八路军、新四军,中国军队正面战场官兵和社会各界民众以及海外华人、华侨等,给家人和亲友写了大量书信。由于其保存较为分散,在结集出版前,未曾引起学界和公众的重视。2005年4月,一场以广泛搜集民间家书、保护家书遗产为宗旨的“抢救民间家书项目”在京启动。不到两年,4万封家书汇集北京,其中就有不少抗战家书。这些家书,不仅承载着绵长醇厚的骨肉亲情,而且真实反映了在国家遭受侵略的危急关头,血洒疆场的抗日将士和各界群众不屈的民族气节和深厚的家国情怀,读来令人动容。

2007年是中国人民抗日战争全面爆发70周年,抢救民间家书项目组委会(以下简称“组委会”)联合中国人民抗日战争纪念馆,将该馆收藏的家书与征集来的抗战家书一起汇编成《抗战家书》一书出版,收录左权将军、吉鸿昌将军等25个家庭的家书60余封。2015年,该书出了修订版本,更名为《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》,增加了15篇文章,收录家书达到70余封。

2025年是抗战胜利80周年,早在去年8月,组委会就着手对《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》进行再次修订。首先,结合新的资料对篇目进行优化,增加了6篇,分别讲述抗日英雄赵一曼、新四军将领彭雪枫、淞沪抗战烈士吴瑞、作家徐光耀、战地记者乔秋远、小学教员宋子英的家书及其背后的故事,使全书文章数量达44篇,收录家书达86封。其次,重新梳理文字,进一步核实相关史实。原书成于众人之手,叙事详略程度和风格有所不同,此次出版对原文字逐字逐句进行推敲,尽可能为读者提供有效信息。再次,新版改为16开本,四色印刷,替换、补充了部分图片,包括相关人物的老照片,力争使每封家书都有图片对应,让读者可以直观地了解家书背后的人与事。

值得一提的是,该书收录的家书及相关文物都源自各界人士的捐赠。他们不遗余力地保存家人的信件,又在需要它们作为历史的“见证者”时将其无偿捐赠出来,令人感念。

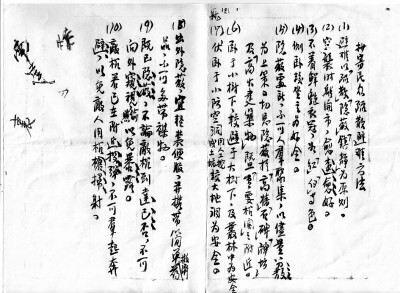

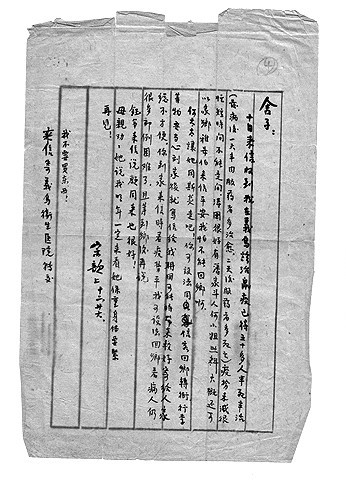

在云南省防空司令部任职的何亮采写给儿子的信中附带的“抄寄民众疏散避难方法”

例如,淞沪会战烈士蔡炳炎的家书——由他的遗孀用绫布装裱、保存了近50年,于1987年6月与写家书的钢笔一起,捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆。再如,1937年9月率军出川抗战的傅常将军给家人留下了一封简短的信:“余奉命出川参加抗日战争,将奔赴前线。希汝等勿忘国难,努力学习,强我中华!”今天人们尚能看到信的内容,是因为傅常将军的妻子找工匠将这句话雕刻在了木质灯柜上,传给了后人。2010年9月,傅常将军的孙辈将灯柜捐赠给了中国人民抗日战争纪念馆。又如,2005年8月,组委会收到了来自浙江德清县武康镇春晖街42号的一封挂号信,信封内是一封毛笔家书的复印件。寄信人叫褚召南,当时已70多岁,家书是他的二哥褚定侯于1941年12月27日第三次长沙保卫战前夕写给他的,写了6页纸,写完此信后不久,褚定侯就牺牲了。2006年2月,褚召南寄来了家书原件,组委会将它推荐给国家博物馆收藏。

跨越时空的诉说

一封家书,一段历史。抗战家书是先辈们写于80多年前的文字,是反映中国人民抗日战争的原始档案。这些个人化的史料,记录了作者的所见、所闻、所感,提供了抗战历史的若干细节,为我们回顾、还原、研究历史提供了新的视角。

1934年11月,吉鸿昌将军在写给妻子胡红霞的遗书中说:“夫今死矣!是为时代而牺牲。”吉鸿昌逝世之前,曾带领民众在察哈尔抗日。1933年6月—7月,吉鸿昌率军收复康保、宝昌、沽源和多伦,察东四县全归同盟军之手,对全国抗日力量起到了极大的鼓舞作用。

西安事变后,第二次国共合作步伐加快。一位叫钟士灯的红军战士的家书,从陕北旬邑跨越万水千山送到了他的家乡江西于都桥头乡。他用质朴的文字告诉父母:“我在外,大家都是为着抗日的,为了保护我们的家庭,为着自己的未(来)做事。现在说起到达北方,使用(应为“实行”)国共合作、释放一切政治犯,联合了许多抗日友军,国家已经和平。”这是第二次国共合作的历史见证,反映了红军指战员对和平的渴望和投身抗战的决心。

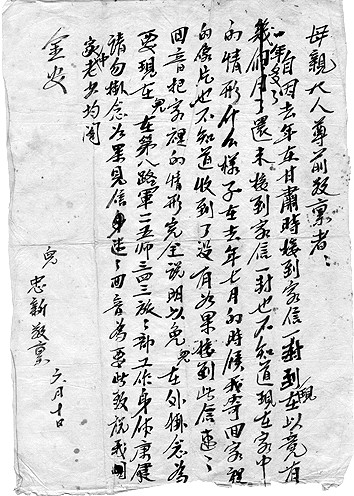

八路军战士刘中新1937年9月写给母亲的信

1938年7月,13岁的徐光耀离家参加八路军,随军转战南北。1944年10月,五六年没跟家里联系的徐光耀同时接到父亲和姐姐的来信,喜出望外,立即回信:“爹!您耐心的(现应为“地”)等着吧!胜利的日子就快来了。今年就可以打败德国,明年就要反攻日本,那时候才是咱们团圆的时候!”从这封信可看出,抗战进入战略反攻阶段后,作者对胜利的憧憬跃然纸上。因为目睹了太多感人故事,中华人民共和国成立后,徐光耀创作了《平原烈火》《小兵张嘎》等一批优秀的抗战作品。

《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》收录了华侨的家书。写于抗战时期的华侨家书,格外感人。无论是菲律宾华侨王雨亭送年仅15岁的儿子回国参加抗战时写下的“这是个大时代,你要踏上民族解放战争的最前线”,还是放弃越南侨居生活投身战场、最终牺牲的符克留下的“我之自动参加救国工作,不惜牺牲自己生命,为的是尽自己之天职与能力贡献于民族解放之事业”,都体现了海外华侨在祖国危亡之际共赴国难的拳拳之心。

《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》还收录了爱国乡绅、战争流民、防疫医生、小学教员、被俘劳工等人的家书,他们写下的书信,与抗战将士的书信一道,共同向当下的读者诉说着战时的光景。

传统美德与家国情怀

写于抗战时期的家书,既有热血男儿从沙场写给妻子的绝笔,也有父母对子女抑或子女对父母的叮咛,既有兄弟之间的手足情深,亦有姊妹之间的互诉衷肠。家书中,处处体现着孝老爱亲、父义母慈、兄友弟恭、夫妻恩爱等美德。

赵一曼烈士临刑前最思念的是6年没见的儿子,她给儿子留下两封遗书,痛陈自己未能尽到母亲责任的遗憾。两封家书共339字,一连用了16个“母亲”和9个“孩子”(含“宁儿”),字里行间满是母爱。八路军战士刘中新在写给母亲的家书中,讲述了自己夜里睡觉时说梦话大喊“妈妈”的经历,在信中他接连发问:妈妈的身体如何?弟弟安好吗?家里收成怎样?关切之情溢于言表。1942年3月,中国远征军第200师与日军同古大战在即,师长戴安澜在给妻子王荷馨的信中表示“为国战死,事极光荣”,然而“所念者,老母外出,未能侍奉。端公仙逝,未及送葬。你们母子今后生活,当更痛苦……”对家人的关切令人动容。

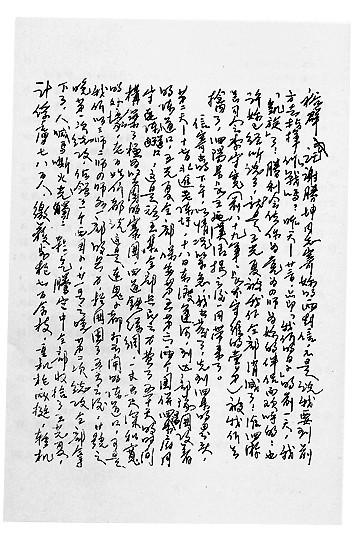

新四军将领彭雪枫1941年10月写给妻子的信

抗战家书是在中华民族遭受外敌入侵、面临危机的形势下,由中华儿女写就的,字里行间除了对亲人的关切之外,更有“国家有难,匹夫有责”“国之不存家何在”“自古征战几人回”“抗战到底”“抗战必胜”等豪言壮语,是家国情怀的集中体现。

1937年9月14日,国民革命军陆军第13师下士吴瑞从陕西汉中至上海参加淞沪会战的急行军途中,连夜写下三封家书,除了安排家事之外,还表达了抗战到底的决心,做好了为国捐躯的准备。在给父亲的信中,他写道:“这次我得到前线上去,我决心与矮(倭)寇拼命到底,所谓‘矮(倭)寇未灭,誓不生还’。”1938年春,中日军队正在台儿庄激战,一位叫乔秋远的战地记者走上战场之前写给父亲和叔叔的家书,颇有慷慨之气:“儿为壮年,从事文化工作,虽未能持枪卫国,但是,执笔亦等于执枪也……儿明日即拟起(启)程赴徐州,以后在报上所见之通讯,即等于儿之家信也。”张自忠将军从抗战开始就有“报国必死”的决心,1940年5月1日,枣宜会战前夕,他在致战友的信中写道:“国家到了如此地步,除我等为其死,毫无其他办法。更相信只要我等能本此决心,我们的国家及我五千年历史之民族,决不致亡于区区三岛倭奴之手。”半个月之后,他率军与敌血战,身负七处重伤,壮烈殉国。

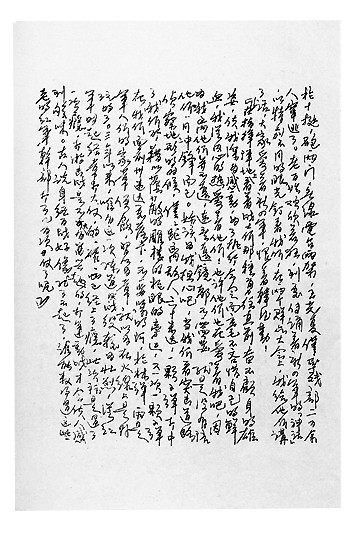

同济大学毕业生刘宗歆1941年12月写给妻子的信

翻开《抗战家书:我们先辈的抗战记忆》,这样激动人心的文字随处可见。家书是写信人内心世界的反映,他们在写给亲人的家书中袒露心扉,把国家利益置于个人利益之上,展现了中华儿女视死如归、宁死不屈、不畏强暴、血战到底的精神。正是因为有如此的人民,有如此的信念,我们才迎来抗战的伟大胜利。希望这部由家书组成的抗战史,能为更多人所知晓、所阅读。

《光明日报》(2025年08月28日 11版)