点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:陈浩然(首都师范大学副教授)

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。英国诗人奥登(W. H. Auden)与燕卜荪(William Empson)都在中国亲历过那一历史时期,并以诗歌形式记录了他们当时的见闻与感受。虽然这些作品只反映了中国抗战宏大历史的一小部分,但它们从一个侧面控诉了日本侵略者的罪行,表现了中国人民所遭受的苦难以及抗争,有其独特的文献价值。

奥登的战地行

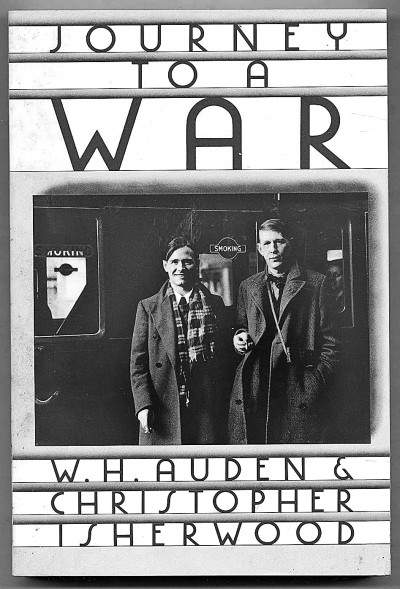

奥登(1907—1973)是20世纪最重要的英国诗人之一。1938年,奥登与作家克里斯托弗·伊舍伍德一同前往中国,目睹了抗日战争爆发初期的战地现实。他们的所见、所感共同构成了纪实与诗歌结合的作品——《战地行纪》(Journey to a War,1939)。该书以伊舍伍德的旅行日记为叙事线,融合了63幅图片解说以及奥登的27首十四行诗,是一部重要的纪实文学作品。奥登的27首十四行诗中有21首被收录到《短诗全集》中,由此得名《中国十四行诗》(Sonnets from China) 。

《战地行纪》封面 资料图片

在西方的“东方主义”叙述中,东方常被赋予浓厚的神秘色彩,成为异国化的想象空间。中国反法西斯战争爆发后,在绝大多数作者仍旧停留在幻想阶段时,奥登和伊舍伍德前往中国的决定使他们成为真实东方的见证者,他们的记录也显得尤为珍贵。

在《中国十四行诗》的第12首结束语中,奥登把“南京”与臭名昭著的法西斯达豪集中营并列一处,并指出“那里的生活意味着噩耗”,从而影射在1937—1938年骇人听闻的南京大屠杀,这是少见的从英国人视角对历史做出证明的例子。

第13首诗题为《中国士兵》,创作灵感来源于诗人1938年3月至4月在中国东部前线的行程。根据旅行日记的记载,奥登一行人在郑州、徐州、上海等城市目睹了当时艰苦的抗战环境,在奥登看来,战争对个人造成了深重的伤害。在这首诗中,“(士兵)被使用在远离文化中心的地方:/被他的将军和他的虱子所抛弃,/他双眼紧闭躺在一条厚棉被里,/然后就泯无踪迹”。奥登在对逝者展现应有的尊重:“当他在中国化身尘埃,我们的女儿才得以/去热爱这片土地,在那些恶狗面前/才不会再受凌辱;于是,那有河、有山、/有村屋的地方,也才会有人烟。”

同样以中国士兵为主题,第14首十四行诗描述了战地医院中救治受伤士兵的情景:“他们活着,受着苦;已尽了全力:/一条绷带遮蔽了生气勃勃的人世/他对于这个世界的所有认识/仅限于手术器械提供的医治。/如此躺着,彼此相隔如不同世纪/——真理对他们来说就是忍受的程度。”据旅行日记记载,奥登和伊舍伍德曾到访河南的两家医院,亲眼见到了在日军飞机轰炸中受伤的士兵。该诗突破了传统战争诗中的英雄主义叙事,此时疼痛已剥夺了士兵们交谈的愿望,他们在极度痛苦中用沉默表现出对生命的渴望。

奥登 资料图片

面对中国水深火热的处境,奥登在第17首十四行诗中暗示了当时国际社会对战争的态度。其中,有一种声音劝告人们追逐享乐,放弃抵抗:“天真一如所有虚幻的愿望,他们使用/心中幼稚的语言,/告诉那些不假思索的身体享乐的必要:垂死者和恋人很快分别/听到他们的话,只能以一声干巴巴的口哨回应。”他们鼓吹享乐,而真正受苦的“垂死者和恋人”听到这种鼓噪,也只能以一声无奈的口哨相对。奥登在诗中将这个群体比作“舞蹈家们”,他们无视他者的苦难,“想想本年度什么让舞蹈家们最满意:/当奥地利死去,中国被丢到一边,/上海一片战火,而特鲁埃尔再次沦陷”,正如约翰·弗勒在《奥登指南》中所言,“这种意欲逞欢的快感让部分人对奥地利、中国、西班牙的事态感到快意”。奥登在结尾处揭露了这些“舞者”的绥靖或孤立主义态度:“法国向全世界说明她的情况:/‘处处皆快乐。’美国向地球致辞:/‘你是否爱我,就像我爱你那样?’”法国的粉饰太平,美国的暧昧孤立,这两种态度都是在回避正义。奥登将二者并置,提醒读者警惕“欢愉”与“自恋”。诗歌整体以冷峻、讽刺的语气批评了当时国际社会的冷漠,呼吁人们关注他人的苦难,反思自身的责任。

前文提到,《战地行纪》中有部分诗歌未能收录进《中国十四行诗》组诗,其中就包括记录1938年日军轰炸汉口的诗。这首诗开篇真实地记录了空袭前的场景:“是的,此刻我们已准备去承受;天空/如发烧的额头在抽搐;痛苦如此真实;/摸索着的探照灯会突然揭示/那些小小天性,直令我们哭泣哀恸。”从“探照灯”一词可以得知,这次空袭发生在夜间。配合《战地行纪》中的旅行日记,很容易让人联想到1938年3月15日日本对汉口的空袭。据伊舍伍德记录,当时“空袭警报声开始尖叫起来。最响亮的一个警报器,在河对岸很远的地方咆哮着,声音活像一头生病的母牛”。他与奥登一起爬上外滩的美国银行大楼天台。因为停电,电梯停驶,只能在伸手不见五指的楼梯间摸索上行,看到“璀璨的月光照亮了扬子江和整座黑漆漆的城市”。街道空空荡荡,一片死寂。随后,汉口成为轰炸机的目标,伊舍伍德看到“榴霰弹射出的暗红色火焰和大团邪恶的红色闪光”,称这次空袭“是挑衅整个宇宙的某种恶行,是对整个自然界和整个地球的凌辱”。

黑暗之中,探照灯定位的是使我们落泪的“小小天性”,可以判定,它们可以是夜间突袭的轰炸机群,同时也是人性中卑小、怯懦与残酷的冲动。类似的,伊舍伍德将轰炸机比拟为神出鬼没的“致命杆菌群”,侵袭健康的土地:“它们6架一组在高空贴得紧紧地飞着。仿佛显微镜下骤然入焦的致命杆菌群”。通过将空袭隐喻为针对城市机体的“感染”,伊舍伍德揭示技术理性已被挪用,沦为摧毁有机系统的手段。由此可见,奥登与伊舍伍德在汉口的记录并非冷静客观的战地通讯而已,两人已经凭借修辞把新闻现场转化为伦理审判。

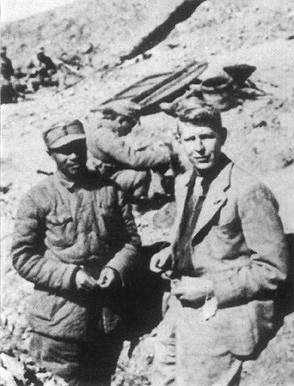

奥登在战壕中 资料图片

在组诗《中国十四行诗》以及《战地行纪》中,奥登首先佐证了南京大屠杀的真相,在此立场上重点描写了一个中国士兵的伤亡意义以及日军空袭中国城市的罪行,并批判当时西方对中国抗战的冷漠态度。结尾处(第18—21首),他用富有哲理的语言,把中国抗战的苦难、坚韧和希望同世界其他地方连接起来。

奥登的诗歌展现了对黑暗现实的坚韧态度,对无名战士的敬意,以及对理性和良知的追求。《战地行纪》不仅仅是一段文学探索,更通过细腻的笔触记录了“东方”与“战争”,记录了中国与世界共同承受的苦难。奥登在《中国十四行诗》中,将中国的历史创伤与纳粹在欧洲战场造成的苦难相对照,突出表现了他对人类命运的关切。

燕卜荪的情感家园

英国现代杰出诗人燕卜荪(1906—1984)以《含混七型》(Seven Types of Ambiguity)这本经典作品闻名,在二十世纪文学中占据核心地位。艾略特高度评价他诗歌中的“理智力量”与“强烈情感”;批评家里维斯认为他是约翰·多恩的接班人。然而,他的学术贡献还不止于此,他曾以教师、诗人、国际友人等多重身份经历过中国抗战。

1937年至1939年间,燕卜荪在极为艰难的战时环境中于迁址的北京大学任教,游历了包括南岳、蒙自和昆明古城等地;1946年至1951年期间,他继续在北京大学任教,为中国教育作出了巨大贡献。燕卜荪的创作与中国紧密相关,休·霍顿在《百年游历中国》中称“如果说燕卜荪起初是一位剑桥诗人,那么可以说,在某种意义上,他最终成为了一位中国诗人”。在华期间,燕卜荪创作了多首与中国反战相关的诗歌,其中《美丽的火车》以及写流亡生活的书信体长诗《南岳之秋》最具代表性。

《美丽的火车》是知识分子在极权暴力下的痛苦反思。这首诗写于1937年9月,正值“七七事变”后不久。当时,燕卜荪沿南满铁路南偏西方向行进,途经奉天(今沈阳),最终抵达北平(今北京)。据燕卜荪在《燕卜荪诗歌全集》(2001,下文简称《全集》)的后记中回忆:“当时担心会被困在西伯利亚,那里完全没有消息……因此,进入满洲带来了极大的解脱感,如今回想起来,颇为奇特。”然而,这种轻松的心态瞬时被憎恶所取代:途中,他目睹了日本侵略者在中国东北的统治。等他抵达北平,准备赴大学任教时,城市已陷落,学校也被日本宪兵队占为政治和军事审查的据点。他坦言:“我所憎恶的,或者说理应憎恶的,是日本的帝国主义。我认为他们已经陷入了一个悲惨而错误的境地。”

诗歌开头将日本南满铁路的列车比作阿根廷舞者:“阿根廷女舞者裙摆轻摆,/不见步伐,却在力量中颤抖,/能将呼唤自一翼传至另一翼。”这位舞者原型是新古典主义西班牙舞的创始人、阿根廷裔的安东尼娅·卢克,她在巴黎香榭丽舍剧院独舞演出后一举成名。翼间传递的“呼唤”既是对列车调度的写实描写,也是对日本侵略者战争调动的隐喻。

随后,燕卜荪指出舞蹈艺术与战争之间存在错位,“将最后的艺术切分节奏,/或反复变奏各式舞步,/亭台、阳台、房间与阴影,/它踱步归家”。诗中“切分节奏”“变奏对位”,指舞蹈的高级技艺,也暗示战争对生活节奏的粗暴打断。亭台、阳台等建筑本应属于安逸生活的空间,在列车驶过时变得遥远,强化了战争下日常生活的破碎与失序。

燕卜荪的不安来自审美与道德之间的挣扎:一方面欣赏列车的美感,另一方面理性上却憎恶日本帝国主义及其侵略行为。“我作为一个扭曲者,喜爱我厌恶的东西,/如此坚定,如此负重,却又步履轻盈欢快。”最终正义感战胜了一切,诗人在《全集》注解中很直白地痛斥道:“它(火车)表面优雅、强大,却承载着帝国主义的罪恶”。列车的车轮滑行,这与日本帝国主义的侵略相似,表面平静无声,实则暗流涌动,阴谋在悄悄地产生。列车“负重”与“轻盈”并存,如同侵略机器披着文明外衣,实则隐含着压迫与毁灭。

1937年到达北平后,燕卜荪发现日本正策划在华北复制他们在东北实施的殖民政策。在那个艰难时刻,北大、清华、南开大学三所学校正准备迁到长沙。燕卜荪没有选择回国,而是坚持留在长沙的临时大学,开始了他在中国的教育生涯。在长沙工作期间,燕卜荪创作了他在中国写下的最重要的诗歌,长达234行的《南岳之秋》。与《美丽的火车》一样,这首诗也被收录在诗集《风暴集结》(The Gathering Storm,1940)中,正面揭露了二十世纪中期日本军国主义的恶行。燕卜荪以外国专家的身份创作此诗,既有旁观者的清醒与批判,也有参与者的同情与自省。这种情感真实、复杂、理性又不失温度,是战时中外知识分子精神交流和共同抗争的珍贵见证。

诗歌的题辞引自叶芝,引文来自叶芝的诗歌《月亮的盈亏》——诗中叶芝认为灵魂“从摇篮到摇篮,都是在逃亡”,抑或理解为“众生皆在逃逸”。燕卜荪的诗恰恰围绕这个词的两层含义展开,一是“逃亡”,因为临时大学的南迁就是一种逃亡。同时,我们可以理解为正面意义上的“逃逸”。

燕卜荪在本诗中倾注了深厚的情感,将自身境遇与中国知识分子的困境紧密联系在一起。诗人理解的逃离是鹰一般寻觅生存的机会,“把自己假想成鹰,/总想作新的尝试,/永恒的嘲笑者,看不起平地……/我的飞行实际是逃跑,/但怀有希望和信任的心意”,可见他不回避自己也是“逃亡”者,而是对“逃逸”进行了哲理式的探究。在日本帝国主义肆意横行的艰难时期,燕卜荪的学生多来自沦陷区,亲历国土沦丧之痛。燕卜荪背诵并讲解了弥尔顿的《失乐园》,在师生群体间激发了思想共鸣:“一次失利,算得了什么?/绝不是就此定了输赢!”这种共情超越国籍,是对苦难中坚守希望的颂扬,表现出一个真正“在现场”的外国专家对中国现实的融入和尊重。

燕卜荪虽身处战乱,却因在艰苦环境中体会到人们的同甘共苦感到慰藉。“灵魂倒不寂寞了,这间宿舍/有四张床,现住两位同事”,其中一位正是中国著名哲学家金岳霖。尽管没有教材,需凭记忆板书授课,燕卜荪依然以专业素养和敏捷的思维赢得学生的敬重,正如《全集》的编者哈芬登所言,“学生们因被视为同等智慧的人”而深受鼓舞。这种集体归属感,成为诗人逃离现实困境时内心自我宽慰的重要依托。与此同时,在战乱与流离的境遇中,“虎骨酒”成为燕卜荪及其同侪情感交流的重要媒介:“至于虎骨酒,泡着玫瑰花的一种,/我们在这里还有得买,……/这酒并不叫你向外(逃离尘世),/去遨游天上的神山,/而叫你向里,同朋友们痛饮开怀。”人们在艰苦环境中建立了相互支撑的情感纽带,构筑起一种抵抗性的集体认同。

美国摄影师罗伯特·卡帕在日军空袭汉口后拍摄的照片 资料图片

在诸多恶劣行径中,轰炸铁路甚至民用设施是日本侵略者惯用的伎俩。“训练营正是轰炸的目标。/邻县的铁路早被看中,/那是战争常规。”在本诗的注解中,燕卜荪提到日本侵略者对广州铁路的狂轰滥炸,“为了摧毁铁路桥梁,日本军队持续轰炸六个月,但出人意料的是,尽管目标明确,他们却难以命中。一个月又一个月过去了,日本飞行员仍然无法将炸弹投在桥上”。这种看似缺乏准确性的轰炸背后,实则隐藏着制造恐慌的险恶用心,“他们不会瞄准。/有一次炸死了二百条命,/全在一座楼里,全是吃喜酒的宾客,/巧妙地连炸七次,一个冤魂也不剩”。将婚礼视为可攻击目标,完全背离战争基本伦理,充分暴露了日本帝国主义的战争罪行。

综观奥登的《中国十四行诗》、燕卜荪的《美丽的火车》与《南岳之秋》等诗作,可以看到两位英国诗人以外来者的身份真实记录了他们在中国抗日战争期间的所见所感,揭露了日本侵略者的罪行以及侵华战争带给中国人民的创伤,表达了对中国的同情与支持,为世界反法西斯文学增添了独特的观察角度。在2025年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,重温这些诗歌,可以帮助我们从一个侧面了解部分国际友人眼中的抗日战争,也提醒我们文学在记录历史、传递情感方面的独特价值。

《光明日报》(2025年08月28日 13版)