点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:王红蕾(国家图书馆古籍馆馆长、研究馆员)

在文化传承的时代背景下,古籍修复已超越残卷补缀的传统技艺范畴,成为关乎文明记忆守护的重要命题。2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》颁布,标志着我国古籍保护工作进入全新历史阶段。近二十年来,随着“中华古籍保护计划”持续推进,古籍修复事业实现跨越式发展。这项曾被视作“冷门绝学”的技艺,正从相对封闭的师徒相授模式,逐步发展为集“人才培养、科学研究、技艺传承”于一体的现代学科体系。尤其在数字化技术助力下,古籍修复需突破传统作坊的物理边界,开始探索线上线下相结合的创新传承模式。近日,首都图书馆副研究员王岚所著《微相入:妙手修古书》(入选2025年4月光明书榜),不仅回应了当下古籍修复事业的发展需求,更以独特视角为传统技艺的现代传承提供了鲜活样本。

《微相入:妙手修古书》

王岚 著

北京大学出版社

技艺与人文并重的保护理念

该书围绕古籍文献的保护与修复,系统阐述古籍破损原因、修复工具、用纸选择、修复方法,以及相关文化理念。作者王岚结合15年修复实践,以凝练而富有温度的散文笔调,将工作点滴娓娓道来。书中不仅系统涵盖基础知识、操作经验与文化反思,更精心配以百余幅手绘水彩插图,细致解析修复细节。书中还透过古籍与人的相遇和相守,讲述残卷重生的动人故事,展现出文明传承中不息的文化生命力。

书名“微相入”源于北魏贾思勰《齐民要术》中“裂薄纸如薤叶以补织,微相入,殆无际会”的记载,描述补纸与原书页细微搭接的状态。王岚认为,这一理念与当代“修旧如旧”“最小干预”的文物修复原则高度契合。书名既致敬历史传统,亦点明“以精细守护文明”的修复观。

该书在梳理“揭裱”“补缀”等核心技艺规范的同时,通过“修书即修心”的哲学思考,揭示技艺的文化实践本质。在王岚看来,修复师的工作不仅是技术操作,更是与历史对话的过程:每一次纸张修补,皆为文明记忆的接续;每一处笔迹还原,皆是与先贤精神的共鸣。这种将技艺提升至文明对话高度的视角,使该书超越技术手册的局限。

该书亦为新时代古籍保护提供双重启示:实践层面,主张通过标准化建设构建从材料到工艺的完整规范体系;价值层面,呼吁重塑“敬畏纸张、对话历史”的文化自觉,确保技术服务于文明传承的根本目标。简言之,当代古籍修复应秉持“技艺与人文”并重的理念。

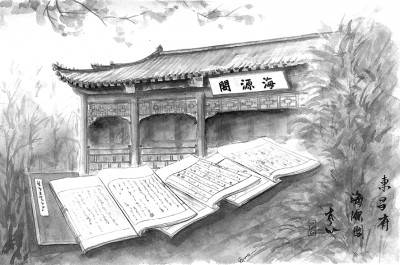

海源阁藏书楼

五维框架下的传统技艺转译

作者以“劫、器、纸、修、缘”五个维度,构建起古籍修复的认知框架。各章节如精密齿轮相互咬合,共同推动传统技艺的现代转译:“劫”聚焦古籍散逸与受损的原因,“器”梳理修复工具,“纸”解析修复用纸的选择,“修”通过实例详述修复过程,“缘”则讲述书与人相遇、残卷重生的故事。

古籍作为文明传承的核心载体,历经水火兵燹、虫蛀霉蚀、酸化老化等多重劫难,其破损不仅是物理损伤,更意味着历史记忆的断裂。书中系统列举了常见破损类型,如烬痕、蛀孔、鼠啮残缺,以及纸张酸化、霉斑、粘连等问题,并援引《古籍特藏品破损登记标准》《馆藏纸质文物病害分类与图示》,将虫蛀密度、霉斑面积等抽象指标转化为可视化图谱,清晰呈现古籍保护从经验描述向数据化分析的转型。

修复是手工劳动,依赖较强的动手能力和专用工具。许多工具如裁纸的竹启子、定位的针锥等需修复师自制。从分页的竹启子到托裱的鬃毛刷,每件工具都凝聚着手工时代的智慧。工具被视为修复师身体的延伸,其制作与使用蕴含“物尽其用”的东方哲思。修复师将器物转化为有温度的文化符号,这种“非标准化”正是匠人精神的体现——它拒绝流水线规训,以个性化的触觉记忆守护技艺的灵性。

修复离不开用纸,传统手工纸是关键材料。在“寻纸”过程中,修复师不仅是技术执行者,还需从泾县纸的帘纹辨识宋版书的质感,于东巴纸的纤维触摸纳西族的匠心。纸张修复力求达到“化学与美学的双重平衡”:补纸染色既要还原历史色谱,也需以草木灰等天然材料中和酸质,使古籍在当代环境中得以“呼吸”。书中的实践案例,也向读者清晰展示了文化传承的历史脉络。

在“修”的维度中,作者通过不同类型古籍的修复实例——如册书的审慎、清洗的细致、古报纸的逸闻、地契的思考——揭示出三层修复逻辑:技法上追求“修旧如旧”,美学上讲求“补处生韵”,哲学上注重“以手印心”。王岚指出,修复本质是一场“天人博弈”,需在技艺理性与人文感性间寻找平衡,使修补既成为文明的“续笔”,也为未来可能的重修留出余地。

“缘”则构建起“且收、且展、且修、且传”的闭环体系:“且收”介绍装帧与保护,“且展”以“晒书节”为例说明展览与养护,“且修”记录修复过程,“且传”梳理传承与流通。这一体系呈现出“古籍的日常”,让读者感受到古籍并非遥远文物,而是与当下紧密相连的文化载体。

修补书页

古籍保护的现代性启示

《微相入:妙手修古书》以独特学术洞察,为古籍保护注入现代性思考。该书不仅解读“妙手”背后的文化启示,更将修复技艺提升至文明对话的哲学高度,实现从物质修复到文化再生的价值跃升,对当前古籍保护工作具有重要启发。

该书在古籍修复领域实现了知识传递模式的范式转换,突破了传统师徒相授的封闭性局限。传统修复技艺多依赖个体经验积累,知识传递具有强烈的隐性特征;而书中通过“劫、器、纸、修、缘”五维框架,将碎片化经验转化为可解析、可复制的结构化理论体系。这一知识图谱不仅涵盖古籍修复的技术细节,更融入历史学、材料学、艺术学等多学科视角,形成完整的修复方法论。其中源于实践的感悟和心得,超越物理修复层面,强调文化共振与精神对话,使修复升华为文化实践。

古籍修复不仅是技术问题,更关乎伦理。作者提出“简修不简单”等理念,深刻揭示修复行为背后的文化哲学。在现代技术追求精确完美之时,东方智慧却倡导“适可而止”,如“暗补三分”策略,既本土化诠释了《威尼斯宪章》的“可识别性原则”,也反思了工业文明的“技术至上”思维。该策略主张保留历史痕迹而非追求“如新”,体现“留白”与“残缺美”的审美取向。王岚的伦理思辨打破技术理性叙事,提出“修复即对话”的核心观念——修复是物质延续,更是与历史、文明的对话。

在科技高速发展的今天,古籍修复面临守正与创新的双重挑战。作者提出,既需坚守手工触觉记忆与经验智慧,也要积极引入现代科技手段。书中探讨了将光谱分析、量子传感等技术用于纸张鉴定与墨迹分析,同时强调手工的不可替代;对染纸工艺、工具改良的创新论述,为传统技艺现代转化提供方法示范。通过“实验室—工坊—市场”的转换路径,古籍修复形成从学术到公众传播的链条,重塑了公众与文化遗产的情感联结。

该书还将古籍修复推向公共文化空间,强调古籍作为文明媒介连接过去、现在与未来的能力。“可撕拉体验页”等设计,与数字人文的“交互叙事”理念呼应,使古籍保护超越物理修复,拓展为全民参与的文化自觉。通过将个体经验转化为集体记忆,修复从技术行为升华为文化行动,最终实现从专业修复到公众共建的跨越。

该书为我们带来深刻启示:文化遗产的赓续,本质是文明生命力的延续;每一个修复故事,既是对历史的回溯,也是对未来的展望。

(本文图片均为该书作者王岚手绘)

《光明日报》(2025年09月10日 16版)