点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:朱永安(中国美术馆副研究馆员)

1943年10月29日傍晚时分,北平的空气异常压抑,一队日本宪兵带着伪警察闯进太庙,荷枪实弹驱散了正殿里的人群,勒令关闭殿门……已经沦陷6年之久的古都,侵略者横行已是惯常,但此番兴师动众,起因是一幅画。

《流民图》创作期间的蒋兆和。资料图片

这一天,太庙大殿里临时搭了一组30米长的木架,木架用蓝布绷了底衬,上面用夹子挂起一幅长27米、高2米的大画。展画的前一日,北平的《实报》刊发了一则隐去关键词的小消息:“蒋兆和群像图画展明日起举行”“此次共展两周”。

尽管展览已于29日被禁,30日的报纸还是发出了已提前排好内容的《我的画展略述》——一篇画家为能展画而被迫写就的“坦白文章”。第三天,《实报》再次登出一条令人感到滑稽的告示:“兹因场内光线之不调,蒋兆和画展暂停展览。”

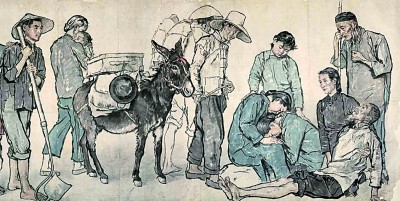

画家倾注全部心血、迫切向世界告白的《流民图》,就这样结束了短暂的展览。这是一幅未及完成装裱的水墨长卷,人们没有见过如此巨幅的水墨画,更没有见过如此众多悲戚的国人形象被搬到宣纸上:100多个真身大小的难民群像中,恍若就有自己,此情此景不就是身边的人和事?姑且不说画面笼罩的悲苦气息,那些目光望向天空、围抱在一起的妇女和孩子,在躲避什么?恐惧什么?

画面中没有出现一个侵略者,但侵略者的轰炸机、侵略者的残暴却被画家刻写在流民的神态中。最早见到《流民图》的裱画师傅后来回忆说,“当时许多人围观这件作品,有人力车夫、有卖菜的”“普通老百姓一看就懂,觉得这画是为他们画的”。北京第二实验小学原校长陶淑范看过画展,买了一套画卷照片张贴在学校礼堂,让学生观看。后来有当时的学生回忆,《流民图》让人产生无限联想,大家从作者对苦难人民的同情中,更看到了对侵略罪行的控诉,对观看者产生的影响非常深刻。《流民图》虽然被禁,但它所激发的大众抗日斗志是无法被禁的。开展当日旋即被禁的历史一幕,仿佛注定为这件旷世杰作带来无尽传奇。

《流民图》,民族苦难的不朽见证和血泪史诗,出自饱尝命运困苦的青年画家——蒋兆和之手。蒋兆和自幼随父习书学画。灾荒频仍的年代、家庭的落魄,让16岁的他不得不流徙上海,通过为人画像、画广告谋生。十几年间,在失业与贫困交加的磨难中,这个青年人自学了素描和油画,受到了徐悲鸿、齐白石、张大千等画坛名流赏识。到他33岁在北平第一次举办个人画展时,一时有“北平出现了一位用毛笔画人像的怪才”之类说法,更有文章评价:“难得有个蒋兆和君,能将民生痛苦,社会罪恶,用钢铁的笔力、深刻的笔意,将一切的一切暴露出来。”

1944年8月,上海《杂志》刊物发表《流民图》。资料图片

蒋兆和终于可以在京城画坛立足了,但个人命运在国家灾难和时代动荡中显得微不足道。个展结束次月,七七事变爆发,北平沦陷。茕孑一身的画家再次陷入生存的困顿,满目疮痍、民生多艰带来的精神刺痛更让蒋兆和的苦闷一日胜过一日。他“不能在艺术的园里找寻鲜美的花朵”,不能忽视“时代给予大众的创伤”,决心“要站在大众之前采取些人生现实的资料”。37岁集成第一本画册时,蒋兆和干脆在序言开篇直言:“知我者不多,爱我者尤少,识吾画者皆天下之穷人,唯我所同情者,乃道旁之饿殍。”也就是这一年,蒋兆和暗自发下宏愿:“以素褚百幅,秃管一枝,为我难胞描其境象”——《流民图》腹稿孕育初成。

在《流民图》诞生之前的岁月里,这个青年人的内心便隐忍和积蓄着彻骨之“苦”,他不断用画笔刻写多灾多难的祖国和人民:《朱门酒肉臭》《卖子图》《与阿Q像》《流浪的小子》《小子卖苦茶》《轰炸之后》……蒋兆和以“一支秃笔”竭诚从现实中烹制的“一碗苦茶”引起了有心人的共鸣:齐白石题词说“卖儿三尺画,压倒借山人”;美国人司徒雷登发现“特殊意义乃在于其社会目的”,“他不为达官贵人写像,而选择微贱和不幸者作为典型。从而深刻地揭示出他们的悲哀和可贵的坚毅”。

但《流民图》的出现又大有不同,一幕幕人间地狱,让蒋兆和把全部心血和艺术思考倾注于此。亡国奴的生活还得继续,屈于敌人势力之下的现实不得不面对。为了不被人发现,蒋兆和把全部构图分成一节节地画,画完一张收好一张,用这种方式隐藏真实的内容和想法。被问到在画什么时,就说“素来就喜欢画穷苦人”。直到全画完毕,准备公开展出前才拼成一幅完整的大画,终成《流民图》!

禁展之后第二年8月,《流民图》以“蒋兆和画展助学”的名义在上海法租界展出,报刊称其“一定为中国人民呐喊他们都所感到而未到来的呼声与动态”。热烈的反响随之带来敌人的关注,这次,《流民图》被变相没收,从此下落不明。敌人惧怕这幅画,因为它“赤裸裸地将真相展现出来”。

《流民图》失踪了,但它产生的强烈反响无法被淹没。展出当月,由中共地下党创办的上海《杂志》刊物公开发表了《流民图》,并同期发表了对蒋兆和的采访。1945年9月,《流民图》在北平《和平钟》创刊号发表……

《流民图》局部。资料图片

9年后,已是新中国成立后的1953年,只剩一半的《流民图》残卷在上海被发现。

多年以后,疾病缠身的蒋兆和回忆:印象最深的是1943年禁展当天,参与行动的一位伪警察走到面前,面色凝重地给他敬了个礼,什么话也没有说。“《流民图》是只有在沦陷区才能产生的作品。”今天,我们或许可以说,《流民图》是命运多舛、沉郁苦闷而身处沦陷区的蒋兆和才能够画出的作品。

经过岁月的洗礼,《流民图》的影响已经远超绘画技法与形式语言的层面,不仅为后来中国画“画什么”“怎样画”的命题提供重要镜鉴,更因其深沉的民族视角和人性关怀,对历史、社会、时代和人民的深刻把握,而成为美术史上永恒的经典。

1943年,太庙的人群中还有一个因《流民图》而魂牵梦绕一生的人——萧琼。这位后来成为蒋兆和夫人的知识女性,终于在1998年完成了一件人生大事——将“镇家之宝”、仅存的半卷《流民图》捐赠中国美术馆永久收藏。“《流民图》从问世的第一天起,就已经属于国家与人民了。”老人一语胜过千言。3年之后,萧琼在蒋兆和逝世15周年纪念日当天与世长辞。说不尽的《流民图》,永远留在了中国美术馆,无数驻足于此的观众在中华民族的伟大力量面前被震撼、被感动……

《光明日报》(2025年09月14日 01版)