点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:雷 闻,系北京师范大学历史学院教授,北京大学人文社会科学研究院邀访学者

《投龙:从山川祭祀到洞天福地》李零 主编 上海书画出版社

(本书入选“八月光明书榜”)

我喜欢收集一些能提供新知、开阔视野的专题展览图录,在我关注的道教研究领域,也颇有几本令人印象深刻,比如《道教与中国艺术》(Taoism and the Arts of China,),就是芝加哥艺术博物馆2000年底举办的一次道教文物展的图录,书前收录了伊沛霞、施舟人、夏南悉及巫鸿等四位先生的导览性文章;又比如稍后香港出版的两种图录,其一是香港大学美术博物馆编的展览图录《观妙观徼:山西省馆藏道教文物》(2003年),其二是香港中文大学道教文化研究中心等单位编的《书斋与道场:道教文物》(2008年)。这些图录虽篇幅不同,主题各异,但都提供了不少难得的学术信息。最近,由李零先生主编的《投龙:从山川祭祀到洞天福地》(以下简称《投龙》)正式出版,精美的高清图版、巧妙的篇章结构及深厚的学术底蕴,使其迅速成为学界瞩目的焦点。

何谓投龙?投龙乃是道教科仪,它源于道教的天、地、水三官信仰,刘宋时已初步形成仪式,其一般方式是将写有愿望的文简和玉璧、金龙、金钮用青丝捆扎,举行醮仪后,投入名山大川、岳渎水府,作为升度之信,以奏告三元。其中的“龙”,则是作为上天入地的驿传者而存在。最早揭示投龙科仪、相关文物及其重要价值的是法国汉学家沙畹,其1919年发表的《投龙》长文,使这项研究有了一个高水平的起点。二十多年前,我在撰写博士论文时,也曾利用石刻史料,考察了长安道士马元贞在天授之初前往五岳四渎投龙做功德,为武周革命进行政治宣传的事件,并利用岱庙保存的那通著名的《岱岳观碑》等讨论过道教投龙与唐代国家祭祀的关系(详见《郊庙之外:隋唐国家祭祀与宗教》第二章)。随着这些年来各种相关文物的不断出土与研究的持续深入,这个问题已到了需要彻底总结与再出发的新阶段,而浙江省博物馆去年的投龙大展与今年的这部《投龙》图录遂应运而生,着实令人欣喜。

图录想要精致,首先展览得足够精彩。而浙博的投龙大展曾轰动一时,观展人数多达三十万之众。在这一被李零先生称为“梦想成真”的展览背后,凝聚着无数人的心血,在各方同仁的协助下,策展团队先后与全国五十余家文博单位联络沟通,最终汇集到239件(套)文物展出。为充分理解并呈现古代投龙的实际场景,策展团队还追寻古人投龙的脚步,“五岳寻仙不辞远”,足迹几乎踏遍天下洞天,令人感佩且羡慕,其间的艰辛与喜悦,可从陆易导演全程跟拍的《投龙》纪录片中真切感受到。如今,《投龙》一书为这次展览画上了完美的句号。

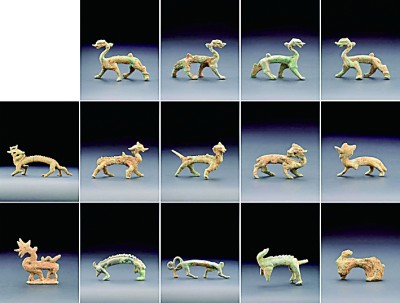

20世纪末江苏句容华阳洞相继出土鎏金铜龙十六条,其中十四条为立体走龙。江苏句容市博物馆藏

一、篇章结构

本书起首,是李零先生高屋建瓴的《前言》,简略交代投龙展的缘起,并特别指出投龙的重心从山川祭祀到洞天福地的变迁,也是从北到南的转移,这是一个敏锐的观察。随后是渠敬东、熊长云、田天、陶金、魏祝挺等五位先生执笔的《导言》,从基本史实与文献文物出发,勾勒投龙在古代中国的变迁线索,从容不迫,娓娓道来,是投龙知识的最佳读本。

正文以时间为序,分为三章。第一章《山川有灵:先秦秦汉山川祭祀》可谓投龙前史,下分“沉埋牲玉:商周时期的山川祭祀”“国主山川:东周秦汉山川的政治寓意”“高山祠畤:秦汉国家祭祀的山川背景”“求仙访道:早期道教中的神仙与祭祀”四个小节。我印象较深的是第一节,不仅展示了许多湖南宁乡、浙江安吉、辽宁喀左等地出土的商周时期的青铜器或玉器,而且编者发现其中许多出土于江湖岸边或渡口等处,应该代表了中国古老的沉埋牲玉的传统,是后世山川投龙的序章。而人们熟知的山西侯马盟书及沉于朝那湫的《诅楚文》石刻,也被置于这一脉络中:侯马盟书一式二份,其中一份埋于地下或沉在河中,以取信于鬼神,而盟书中常见的“岳公”,可能即晋国的太岳(霍山)神。可以说,这个观察视角颇具想象力和解释力。

第二章《告盟天地:晋唐投龙的兴起》是全书的重心所在,下分“洞天福地:神圣空间的构造”“三界五方:六朝投龙”“帝道永康:唐代投龙”“封疆祯祥:吴越国王投龙”“片麟偶现:南唐投龙”五个小节。晋唐是道教投龙仪兴起并影响国家祭祀的关键时期,留下的文物也极其精彩,既有投龙仪中使用的龙、璧、简等实物,又有记载投龙实践的碑刻题记。策展团队为充分展示《岱岳观碑》的规制与细节,曾派出专业摄影师,带着高清扫描设备前往泰安,拍下了迄今为止最为清晰的图版。在这本图录中,除六幅整拓外,十一则唐代帝王投龙的题记都有单幅展示,相当难得。第五节则是吴越国投龙材料最集中的展示,除主办方浙博那些引以为傲的龙、简藏品之外,分藏于国家博物馆、上海博物馆、绍兴博物馆等处的钱镠在不同年份于杭州西湖、绍兴射的潭的投龙简,也悉数登场(214-223页),甚至还收录了浙博馆藏的两件《钱镠七十七岁太湖银简伪刻》的清代拓本(224-225页),足见编者的用心。

第三章《保安宗社:宋明投龙的演变》,下分“遍祷名山:宋代投龙”“代祀岳渎:金元时期投龙”“玉简镇坛:明代王室投龙”三节,揭示在唐代投龙活动达到高潮之后,宋明投龙的一些新特色,如求仙的功能弱化与保安宗社、为国祈福功能的增强等。与此同时,投龙所反映的道教与国家祭祀的融合,则在唐代基础上更进一步。至于明代,除了新兴的武当山延续了投龙传统之外,又开启了帝王陵山投龙的新仪,这是对唐宋洞天投龙的突破。

在全书的最后,是由李零先生两篇文章组成的“附录”,其一是《秦骃玉版与祭祀玉人》,对自己当年的论述进行了补充;其二是《读沙畹〈投龙〉》,则是他对百年前揭开投龙研究序幕的先辈学者之致敬。

二、异彩纷呈

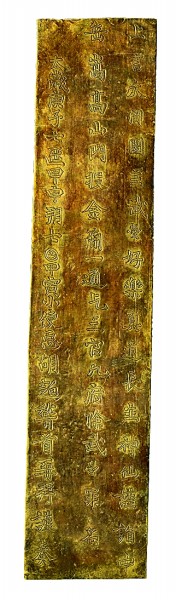

武则天嵩山金简 河南博物院藏

作为一部展览图录,本书在相关文物的全面呈现方面几乎做到了极致,对每处遗址的介绍也颇具巧思,以陕西宝鸡的吴山为例,首先是一幅吴山主峰远景图,随即是一幅祭祀遗址的俯瞰图,最后才是具有代表性的文物图片。对于一些重要文物,用不少篇幅来提供细部的高清图版,其中很多都是首次刊出,对于专业学者而言,价值不言而喻。编者还绘制了一系列地图,如《历代投龙发现地》《十大洞天》《三十六小洞天》《七十二福地》《唐代诸帝投龙纪事图》《吴越国、南唐投龙位置图》等,方便读者直观认识中古道教神圣空间的分布。而由陶金设计、绘制的《真诰中所绘的茅山内外空间构成示意图》《杜光庭洞天福地岳渎名山图》等,则体现了他对道教宇宙论乃至洞天福地本质的理解,颇具启发意义。下面,试从三个方面来揭示本书的精彩之处。

一是时间与空间上的全面性。时间上,从先秦秦汉的投龙前史,到鼎盛期的唐宋,再到明清的转型,做到了全时段覆盖。在地理空间上,则遍布全国。仅出土唐代金龙之处,就有茅山华阳洞、苏州太湖西山林屋洞、北京房山孔水洞、缙云县仙都山金龙洞、山西长治仙堂山黑龙洞等。毫不夸张地说,本书是世界范围内第一部如此全面的道教特定专题展览图录。

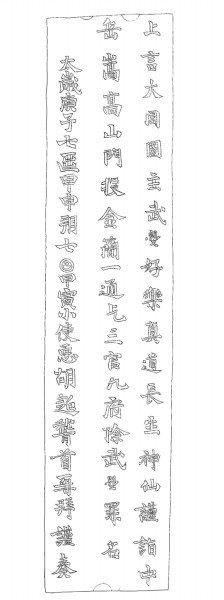

武则天嵩山金简 熊长云 摹

二是投龙相关信物的系统性。完整的投龙仪式上,通常会有简、龙、璧、丝、钮等信物的组合,它们在本书中都有体现。先来看“简”。除了广为人知的武则天嵩山投龙金简、唐玄宗南岳投龙铜简之外,书中还收录了两件1997年出土于浙江省缙云县仙都山金龙洞的木简(176-177页),虽均裂为数段,但仍弥足珍贵,朱书者上有“投名”字样,或与投龙有关;而墨书者是晚唐五代的都功版,其文字可与2016年扬州出土的唐昭宗乾宁四年(897)《龙虎山天师道大都功版》相比勘,极为难得。与唐代相比,宋代的投龙简要多一些,本书就收录了北宋真宗、英宗、神宗、哲宗、徽宗及南宋理宗的投龙简,为研究宋代投龙提供了宝贵的一手材料。

再来看“龙”。当各地出土的历代金龙汇聚在一起,其数量之多令人惊喜。1982年,苏州太湖林屋洞曾出土四条金龙、两条鎏金铜龙及两条铜龙,本书刊布了其中两条金龙的高清图版(152-155页),此前从未见过。茅山华阳洞也曾出土十余件唐五代鎏金铜龙,在本书也有集中展示(156-165页)。另外,潞州为唐玄宗在藩的龙兴之地,开、天年间曾多次举行投龙仪式,而1991-1992年山西省长治市襄垣县仙堂山黑龙洞出土的9件铜龙(166-169页),应该就是这些投龙活动之遗物。

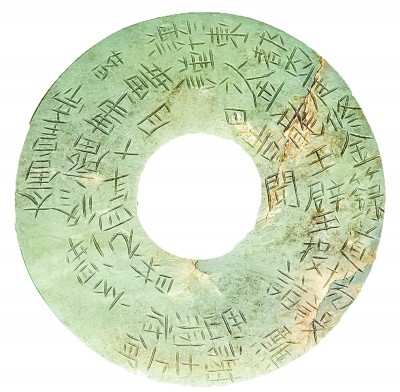

与龙、简相比,易碎之“璧”自然更难一见,目前考古发现最早的一件投龙璧,是南唐烈祖李昪于升元四年(940)投于洪州西山洞府者,铭文极其清晰(244-247页),标题所谓“片麟偶现”,可谓恰如其分。另有两件玉璧,与吴越国风格的小铜龙同出于浙江金华双龙洞(280页),其上虽无铭文,但亦属难得之宝。

至于将龙、简、璧捆扎在一起的“丝”与“钮”,前者易朽而原物难觅,后者则有零星发现,如前述长治仙堂山就出土过一枚唐代的鎏金圆环状铜钮(151页),其形制与林屋洞出土的吴越国至北宋初的几件金钮(280页)颇异。可以说,除青丝之外,唐宋投龙仪式中几乎所有文物类型都在此书聚齐,种种胜缘,叹未曾有。

东晋或稍晚 金龙 江苏常州金坛区博物馆藏

三是本书厚重而前沿的学术性,尤其值得表彰。李零先生对投龙仪式总体发展脉络的勾勒,体现了宏阔的学术视野,以一件件文物具体呈现投龙从山川祭祀走向洞天福地的趋势,也揭示出道教与中国古老信仰传统的继承之处。比如,本书认为陕西宝鸡陈仓区新街庙镇那处占地8万平方米、有94座祭祀坑的遗址是东周时秦国祭祀吴山的遗址,而非此前学者认为的汉“吴阳下畤”(56-59页)。对宝鸡凤翔区陈村镇蔡阳山遗址,也提出是“雍五畤”中的鄜畤的新说,令人耳目一新。这些新说的背后,都有编者扎实、严谨的学术论文作为支撑。

又比如,六朝投龙仪式的实物遗存此前未见,但熊长云和陶金推断1985年出土于中古道教核心区茅山、现藏常州市金坛区博物馆的一条金龙可能即六朝金龙(122-123页)。就在2025年4月,投龙展结束之后、本书编纂过程之中,高旭彬先生公布了浙江金华双龙洞出土的“洞玄弟子留异誓愿造”金龙,留异其人在《陈书》中有传,这件材料的价值自不待言,因此被第一时间收入本书(124-125页),为研究投龙在六朝的兴起提供了极为宝贵的新材料,可见编者敏锐的学术眼光。

另有一点值得特别揭出:在文物摄影师任超的镜头下,著名的唐玄宗南岳投龙简的正面,居然显示出一个玉璧的圆环状锈蚀痕迹,以及当年以青丝缠绕的痕迹(150-151页),揭示了龙简和玉璧的组合方式。这样的细节发现殊为难得,令人欢喜赞叹。

五代 李昪西山洞府玉璧 浙江台州黄岩区博物馆藏

三、白璧微瑕

再完美的作品,也难免会有些小瑕。首先,对于一部志在成为今后投龙研究新起点的图录而言,本书没有像纽约大都会美术博物馆、东京国立博物馆等一流博物馆出版的那些专业展览图录一样,附上一份完备的“参考文献”,不能不说是个遗憾。

其次,本书的文字解读相当精审准确,但偶有疏失。例如,将《岱岳观碑》上长安四年投龙题记中的主事道士“邢虚应”误作“那虚应”(190页)。书中解读唐玄宗南岳投龙简时称:“五十三岁的唐玄宗派遣内侍张奉国带道士孙智凉等人……”(140页),这个“带”字的表述不够准确。其实,作为道教仪式,投龙的主角应是来自长安肃明观的大道士孙智凉,内侍张奉国才是陪同人员。由宦官陪同,只是为了显示玄宗对这次投龙仪式的重视,二者的主次,只需看看《岱岳观碑》上的诸条题记可作明证。又比如,唐中宗景龙二年投龙记第6行“上柱国兼真安乐公主府……”(192页),“真”字显系“直”之误,所谓“直官”是唐代官制中比较特殊的一类官员(详参李锦绣《唐代直官制》,《唐代制度史略论稿》,中国政法大学出版社1998年)。而本书在解读颜真卿《麻姑仙坛记》时,将“参与人员”比定为“道士邓紫阳等”(204页),则显然是个误读,因为如李邕《唐东京福唐观邓天师碣》所载,邓紫阳卒于开元二十七年十月,二十八年二月归葬于麻姑山,然则天宝五载投龙于麻姑山者显然另有其人。此外,个别题记的录文可据图版推补,如开元二十七年《大房山投龙记》(203页)第10行开头的两个字漫漶难识,但可据拓片上的残划及上下文推补为“道士”二字,即开元廿三年投龙仪式的主角“内供奉道士吕慎盈”;第15行“法师”后的两个残划,依稀可辨为“观主”二字,而陈垣《道家金石略》早已据北大图书馆藏艺风堂善拓录出。

唐 鎏金铜钮 山西长治襄垣县文物博物馆藏

再次,如前所述,地图是本书的一大亮点,不过在细节上还需更加讲究。比如《历代投龙发现地》图上,青城山与江渎的相对位置不够准确。按《元和郡县图志》卷31的记载,唐代的江渎祭祀在益州成都县“县南八里”,而青城山在蜀州青城县西北三十二里,显然青城山应标注在江渎之西北,而非图中的西南。虽然只是示意图,但按照常识尽可能做到相对准确还是必要的。事实上,书中178-179页的《唐代诸帝投龙纪事图》上,二者的标注就没有问题。又比如,《唐代岳镇海渎分布图》(127页)最好据《大唐开元礼》等唐代文献标记举行国家祭祀的地点,最典型者,如唐代北海的祭祀地点在河南济源,与济渎庙同祀,而不应如本书这样标记在渤海之中。

如前所述,本书已在精彩的同名展览的基础上更上层楼,指出上述白璧微瑕,自然是希望它能够尽善尽美。毕竟,投龙的故事并未讲完,还有许多问题值得继续探索,而本书不仅是今后投龙研究的新起点,也必将成为学术性展览图录出版的新典范。

《光明日报》(2025年09月20日 12版)