点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

熔古铸今 流光溢彩

【勇做新时代的奋斗者】

周艺珣 绘

编者按

中国瓷器,是泥土与火焰交织共舞的结晶。一件件千姿百态的作品,不仅是实用的器皿,更是融合了科技、艺术、文化的珍品。其中,景德镇陶瓷、德化白瓷、龙泉青瓷、磁州窑陶瓷,是中国瓷器的璀璨明珠。它们,凭借卓越超群的器物之美,承载了跨越时空的记忆。

历史上,一位位陶瓷匠人,在技术与观念上不断求新,只为让千年窑火生生不息。今天,一位位陶瓷工艺传承人孜孜以求,只为更好守护这历久弥新的文化瑰宝。

当好玩泥巴的“守艺人”

光明日报记者 任 欢

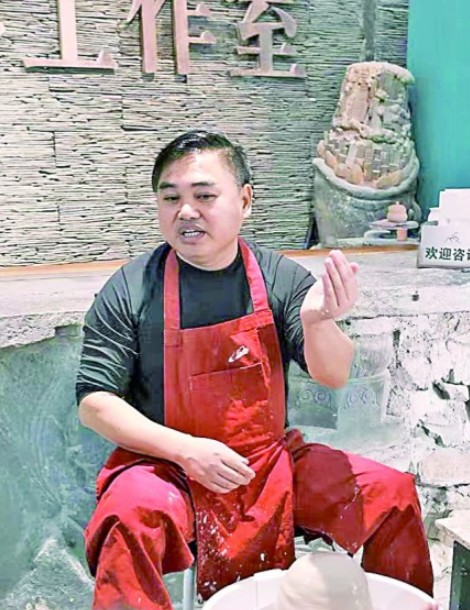

景德镇手工制瓷技艺传承人占绍林

“同学们,我的微信名是‘玩泥巴的守艺人’。做陶瓷嘛,首先要学会和泥巴打交道。泥土经过烈火淬炼,再辅之以极致的传统工艺,最后变成饱含文化韵味的艺术品,这个过程,就是一场人与自然的博弈。”工作室里,国家级非物质文化遗产代表性项目景德镇手工制瓷技艺传承人占绍林,语重心长地对前来参观的学生们说。

类似的小课堂,这些年占绍林已上了很多次。每一次课上,总有学生问他烧制的秘诀,而他,却从不藏私。

“看得出来,您巴不得对年轻人倾囊相授。”记者说。

占绍林笑着回答:“只有让更多年轻人了解陶瓷、喜爱陶瓷,陶瓷这个行业才能发扬光大。”

自宋代起,景德镇设立官窑,成为公认的全国制瓷中心。自此之后,景德镇的窑火始终未断,上千年的技艺传承,形成了极其精细的行业分工。“古人云,‘过手七十二,方克成器’,就是说一件瓷器的出炉,有72道传统工序,意味着至少需要72个人的共同协作。一个人想把其中一道工序做到极致,也是难上加难。”占绍林说。

占绍林钻研的,是瓷器成型的第一道工序——拉坯。他介绍,按照传统工序,瓷器大多是三节拉坯成型,但烧成后有明显的接缝,后期容易损坏。改变,已迫在眉睫。

可要改变传承上千年的工序,谈何容易。“只有一个办法——埋头苦练。提升手艺没有捷径,就是要不停地试验。手要稳,心更要静。只要开始工作,就必须抛开一切杂念,全身心投入与泥土的对话中。”占绍林说。

经过无数次尝试,无数次失败,占绍林最终练就了闻名全国的“拉坯成型法”,不仅可将复杂的造型一次拉成,而且成型后的接缝误差不超1毫米。在2020年举行的第一届全国技能大赛中,“拉坯成型法”被评选为最受欢迎的中华十大绝技之一。

如今,占绍林越发注重推动陶瓷回归生活的本质。“上千年来,‘美与用’的思想一直贯穿在陶瓷的生产和生活中。现在我也在积极尝试。”他解释,比如自己在拉盛菜盘子时,会在盘子中间再拉出一个用来装蘸料的杯型容器,不仅增加了盘子的功能,也让这件工艺品更加别致。

今年,已是占绍林玩泥巴的第30年。30年来,他带了160多位徒弟,培养了3000多名专业学员。“我把自己定位为一个守护拉坯技艺、创新拉坯技艺、传播拉坯技艺的‘陶瓷人’。我希望将拉坯技艺继续传承下去,和更多人一起,当好玩泥巴的‘守艺人’。”占绍林说。

于素白中守护匠心

光明日报记者 杨桐彤

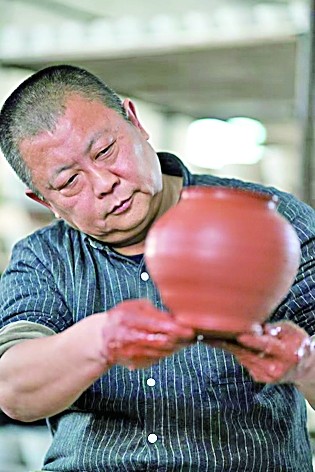

德化瓷烧制技艺传承人郑建忠

如果说瓷土也有性格,那么在国家级非物质文化遗产代表性项目德化瓷烧制技艺传承人郑建忠看来,它和人一样,需要时间去读懂、磨合。

傍晚,工作室里,郑建忠伏案而坐,指尖捏塑着一块白瓷胎。他喜欢在此时操刀,外界的喧嚣渐渐退去,只剩泥土在掌心。案几四周,一件件素净凝光的瓷器静静伫立,映照出他20多年来的从容与坚持。

有几件罗汉瓷器是郑建忠近年来的新作。柔和的灯光下,每一尊罗汉神态各异:行者罗汉脱鞋而坐,带着反观自省的意味;净面罗汉手执明镜,照见人性的另一面……每一尊罗汉都生动而独特,像是世间百态的缩影,也像是他自己心境的投射。

回忆创作过程,郑建忠说,常常是推翻与重来。“罗汉雕像最高达80多厘米,而德化白瓷材质特殊,体量越大,烧制时因温度、应力等因素导致开裂、变形的风险越高。”他说,有时连续一个星期砸掉几件、十几件,有时创作一半突然没了灵感就推倒重来。支撑他走下去的,是那份想要留下有价值、不一样作品的信念。

德化白瓷自古以佛像见长,但郑建忠不满于复刻传统佛像,而是不断思考:如何在传统题材中运用新的表现手法,展现当代审美,让德化白瓷焕发出更加璀璨的光彩。于是,安静内敛的他,将心底的宁静融进一尊尊佛像中。

与传统德化白瓷佛像庄严肃穆不同,郑建忠更注重神韵的流露。他打破规整的造型,融入生活的气息:观音提衣而行,步履轻盈;佛像立于“水波”之上,神态安详。他喜欢在作品中留白,让观众自行体会未尽之意;也常用水的意象,赋予瓷土更多流动感。郑建忠把禅意融入作品,让德化白瓷不只是一种工艺,更是充满意蕴和思考。

郑建忠并不急于求成,他给自己设下了10年时间来完成108尊罗汉的目标。“瓷塑是慢活,一件作品从塑形到烧成要半个月甚至更久,中途不能急、不能躁,必须全程专注、沉得下心,稍微分心就可能出问题。”他说。

“以瓷为心,以匠为骨,守正创新。”这是郑建忠常常对工作室年轻人说的话。目前已是全国陶瓷行业技术能手、福建省工艺美术大师的他,希望通过培养下一代年轻人,将德化白瓷烧制技艺延续下去。

窑火映亮了工作室的墙壁,一尊尚未完成的罗汉在郑建忠手中渐渐成形。素白之间,他守望的,既是德化白瓷的“生命”,也是一份属于匠人的坚守。

和瓷土一起追寻“青韵”

光明日报记者 任 欢

龙泉青瓷烧制技艺传承人叶芳

在国家级非物质文化遗产代表性项目龙泉青瓷烧制技艺丽水市级代表性传承人叶芳心里,每一件陶瓷作品,都是活泼可爱的“泥娃娃”:“一块粗糙的瓷土,从拉坯时被赋予‘造型’,到雕刻时被赋予‘故事’,再到施釉时被赋予‘色彩’,最后在窑火里获得‘新生’,每一刻,它都会和我亲密互动。”

“拉坯时胎体歪了,它会提醒我手劲使得不对;釉色烧偏了,它会告诉我窑温没有调好;等到出窑那一刻,它又会迫不及待地嚷着,‘别急着把玩,先把我放在窗台上晾几天,我呀,要好好适应下这个崭新的世界’。”叶芳笑着说。

创作工艺美术领域权威奖项“百鹤金鼎奖”作品《璧影青韵瓷皿集》时,也是如此。该作品从敦煌壁画中提取飞天、藻井等元素,通过微雕工艺将它们复刻于瓷面,每一刀都还原着壁画的千年质感。

然而,青瓷表面光滑且坚硬,微雕时容易出现线条断连等情况。“最初雕刻时,瓷面频繁崩瓷,30多个试坯全废。”叶芳回忆,有一天,一个试坯宽慰她说,敦煌壁画历经千年风化,线条已有残缺,不要追求百分百复刻啦。于是,她迅速调整思路,只保留壁画的核心纹样,并改用钨钢细刀浅雕叠加,最终使敦煌元素在瓷面上似隐似现,透出别样的历史韵味。

试验成功后,首件合格成品瓷瓶的出窑,却又经历了55次试烧。龙泉青釉需要1300摄氏度高温才能发色,而草木灰釉在1250摄氏度以上会流失天然质感,为让两种釉料自然交融,叶芳在窑内不同位置放置试片,找寻“黄金窑位”。第56次试烧,窑门打开的那一刻,瓷瓶泛起冷冽的青光。她屏住呼吸,吹了吹表面的浮灰,只见飞天的飘逸彩带轻轻晃动,藻井的层叠花纹清晰可见,龙泉青的清澈里裹着草木灰的米白,更具朦胧之美。

“当时仿佛听见它喊,妈妈,我长大啦!那一刻,我的眼里全是泪水。是呢,我的泥娃娃,长大了。”叶芳说。

陪伴“泥娃娃”们的这些年,叶芳有了一个准则——“守得住经典,做得出新意”。她进一步解释:“守得住经典”,是不能丢了龙泉青瓷的根,比如宋代造型、传统釉色、核心工艺,这些都不能丢;“做得出新意”,是要想办法让龙泉青瓷“活”在当下。

于是,叶芳组建了一支年轻的设计团队,将现代、时尚的新元素融入龙泉青瓷烧制技艺,例如,一款名为“对白”的茶器,两盏青瓷杯底部都安有竹制旋钮,只需轻轻一按,茶杯就可变为鸡尾酒杯。她说:“传统的‘泥娃娃’,也能变成‘现代宠儿’。”

如今的龙泉青瓷烧制技艺,早已入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。“我愿意用自身的努力,帮助这些‘泥娃娃’早日成长。不做守旧的匠人,也不做无根的创新者。”叶芳说。

在窑火深处淬炼意志

光明日报记者 杨桐彤

磁州窑烧制技艺传承人毛朝辉

一年初秋,天微微转凉,风吹过窑口,带来泥与火交织的气息。毛朝辉在窑门前踱步,等待开窑的那一刻。

随着窑门缓缓打开,满窑瓷器在火光中泛起斑影,毛朝辉的眼睛都亮了。他苦苦寻求多年的窑变现象,终于从最初只有千分之二的成功率,实现了满窑皆变的奇迹。

作为国家级非物质文化遗产代表性项目磁州窑烧制技艺传承人,毛朝辉的根始终扎在土地里。大青土、二青土,粗粝而厚重;化妆土,洁白如玉。他把它们握在掌心揉搓,像触摸千年跳动的脉搏。古人用化妆土追求瓷器的温润如玉,他至今不曾改变。他常说:“传承,就是不动根。”

可仅仅守住根,并不足以让窑火延续。在传承技艺这条路上,毛朝辉也愿意做一个“不安于常”的探索者。

窑变,是一场器物与火焰的博弈,意外而不可控。他却要让窑变从偶然变为必然。

于是,毛朝辉开始了与火的漫长较量,探索起磁州窑化妆土窑变。短短几年,他烧掉了百余窑,却常见失败。打起退堂鼓时,几只茶杯闪现的斑驳光影,又很快让他重拾信心。

他像科学家一样做实验,一次次记录烧制时的天气、温度、风向、气压等,每5分钟一条,从不间断。厚厚的记录本,成了他与火焰反复“谈判”的见证。

那年初秋,满窑皆变,毛朝辉原以为胜利已至。可很快,他发现,那只是偶然的馈赠,接下来又遭遇了失败。真正的成功,来到了两年后。当连续十几窑稳定地出现斑影,他终于确认自己掌握了规律。那时,他没有想象中的激动跳跃,反而生出一种空落感。“就像一个斗士,突然失去了对手,无所适从。”毛朝辉回忆着那种感觉。

“不服输,不雷同。”这是毛朝辉的性格。他不愿做只是重复前人的匠人,而是要标新立异,走出自己的路。他说:“手艺练得再好,也只是工匠;唯有不断创新,才是真正的创造者。”

从“会呼吸的壶”,到“汉天目”釉、“玄铁”釉,再到国际领先的“斑影烧”,毛朝辉一次次在泥与火之间寻变。他说:“如果历史上磁州窑有N个品种,我希望在我手里,能出现N+1、N+2、N+3……”

又到初秋,天不冷不热,在毛朝辉看来正是做陶瓷的好时节。如今,他把目标锁定在化妆土开片,尝试让化妆土在烧制时出现自然龟裂,裂痕纵横之间孕育新的美感。这又是一场漫长的试炼:眼前或许会见到曙光,也可能转瞬成阴。

但毛朝辉享受这个过程。他说:“我愿以‘不服泥与火’的坚持,将磁州窑发扬光大。”

《光明日报》(2025年09月21日 08版)