点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:逄锦聚(南开大学讲席教授)

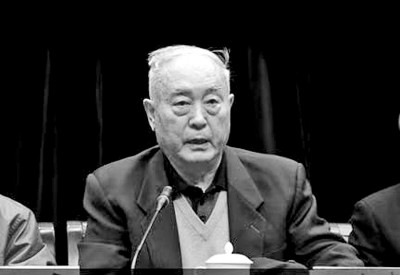

学人小传

谷书堂(1925—2016),山东威海人。南开大学荣誉教授,经济学家、教育家。1950年毕业于南开大学经济学系,留校任教。曾任南开大学经济学院院长、南开大学经济研究所所长,曾兼任中国经济学团体联合会执行主席、天津市社会科学界联合会副主席。著有《社会主义经济学通论》《谷书堂文集》等。

图片由作者提供

谷书堂是南开大学荣誉教授,著名马克思主义经济学家、教育家。他毕生致力于马克思主义政治经济学、社会主义经济理论的研究和教学,在政治经济学基本理论和社会主义商品经济、价值理论、分配理论以及社会主义政治经济学理论体系建设等方面都有独到建树,为推动中国社会主义政治经济学发展和现代化建设理论研究作出了重要贡献,为我国经济学科繁荣发展、人才培养质量提高和经济学教育改革提供了宝贵的启示和经验。

踏入经济学研究的大门

1925年10月25日,谷书堂出生在山东威海。读中小学时,家乡饱受外敌侵略、封建统治之苦,民不聊生,这使他对外国侵略者的罪行有所认识,爱国爱民的意识有了启蒙。

1946年,谷书堂考取西南联合大学预科班。北京大学、清华大学、南开大学三校分别复校后,他又通过考试进入南开大学工商管理系,不久转入经济系学习,与南开大学结下不解之缘。南开大学是一所具有爱国主义优良传统的学校。1919年南开大学建校即建立的商科、1923年建立的经济系曾是国内最有影响的学术机构之一,1927年建立的南开社会经济研究委员会(南开经济研究所前身)是中国近代大学中最早的经济研究机构。南开经济学科最早倡导经济学“土货化”“中国化”“民族化”,也是国内最早开展物价调查和统计分析、编制物价指数的学科,至今蜚声海内外。即使在抗日战争时期,日本军国主义的大炮把南开夷为平地,并入西南联合大学的南开经济系、迁址重庆的南开经济研究所,都依然坚持教学和研究,成绩斐然。

大学期间,受南开大学“允公允能,日新月异”校训和“知中国,服务中国”优良传统的影响,谷书堂在刻苦攻读经济学的同时,加入了“民主青年同盟”,在中国共产党地下组织的领导下积极参加学生运动。1949年1月15日,天津解放的当天,谷书堂被党组织批准,加入了中国共产党。南开大学的四年学生生活,使谷书堂的思想观念有了质的飞跃,人生有了新的目标和新的追求,那就是为建立自由、平等、幸福的新社会,为国家强盛人民幸福,贡献自己的一生。直到步入耄耋之年,谷书堂都在为自己的初衷奋斗不已,直到最后一息。

1950年大学尚未毕业,因组织需要,谷书堂被分配到天津市委宣传部工作了一段时间,毕业后,回到南开大学做教师,从此走上了教书育人和科学研究之路。谷书堂秉持“经济学即经世济民之学问”和“知中国,服务中国”的理念,抓住讲授政治经济学的机遇,刻苦攻读马克思主义政治经济学经典著作,还参加了中国人民大学开设的培训班,学习苏联专家讲授的课程,既打牢了马克思主义政治经济学基础,又开阔了视野,在不长的时间里就脱颖而出,成为青年教师中的佼佼者。

图片由作者提供

1955年5月29日到6月1日,在南开大学举行的一次全国科学讨论会上,刚到而立之年的谷书堂与同事魏埙一起发表论文《价值法则及其在资本主义发生发展各个阶段上的作用及形式》。这篇文章针对20世纪50年代商品经济和价值规律的作用在中国还未得到应有承认的问题,在阐释马克思劳动价值论相关理论的基础上,提出了“两重含义的社会必要劳动时间共同决定价值”的观点。文章认为,第二种含义的社会必要劳动时间,即生产社会所需要的某种商品总量所耗费的时间,是整个社会必要劳动时间的不可分割的内容,它在商品价值中同样有直接的基础作用。此文不仅对马克思主义政治经济学经典论述进行了创新性阐释,同时在社会主义经济制度确立前夕,为社会主义条件下发展商品经济、按比例分配社会劳动提供了富有前瞻性的理论依据。论文先在《南开学报》发表,次年,上海人民出版社邀请两位作者对论文加以修改扩充,出版了单行本。

1959年后,谷书堂受到冲击。即使在困难的境遇中,他对党和国家的信念也从未动摇,经世济民的理念、对学术的追求也从未改变。1978年,党的十一届三中全会召开,开启了改革开放和现代化建设新时期,谷书堂积极参与改革开放实践,迎来了学术研究的春天。

为市场经济研究倾注心血

关于商品经济、价值规律和市场经济的研究,在谷书堂的学术生涯中占了相当大的比重。今天,当我们对这位在经济学领域奋斗了70余年的学者的经济思想进行过系统研究之后,不难发现,假如他的整个学术思想是一座大厦,那么,他关于商品经济、价值规律和社会主义市场经济的论述则是这座大厦的基石和骨架。

1979年,改革开放开始不久,谷书堂发表《论价值规律在社会主义商品经济中的调节作用》,此文开宗明义地提出:“要在生产和流通中尊重价值规律,首先需要全面地认识社会主义经济的性质。”“社会主义经济是计划经济,但又不同于共产主义高级阶段的计划经济,是一种带有商品性质的计划经济;它又是一种商品经济,但也不同于资本主义的商品经济和小商品经济,它是一种建筑在社会主义公有制基础上的有计划的商品经济。因此,社会主义经济是兼有计划性和商品性这样双重特点的经济。”对于为什么社会主义经济是有计划的商品经济这个问题,谷书堂认为,在我国现阶段,一方面社会化大生产的发展水平还比较低,而且不平衡,因而在一段时期内将会出现多种经济成分并存的情况。但是,在多种经济成分中,生产资料公有制居于主导地位,因而社会主义经济必然具有计划经济的特征。另一方面,由于社会主义生产力水平还不够高,社会主义条件下劳动者的劳动还具有“个人谋生手段”的性质,从而在个人之间、企业之间都还存在着物质利益差别。正是由于这种差别的存在,决定了我国社会主义企业之间还要遵循等价交换原则。这就意味着社会主义经济仍然是一种商品经济。所以社会主义经济既是计划经济又是商品经济,是兼有上述两个特征的有机统一体。

明确提出社会主义商品经济范畴和社会主义经济是社会主义公有制基础上的有计划的商品经济,在改革开放之初无疑是一个重大的学术突破。1984年党的十二届三中全会通过的《中共中央关于经济体制改革的决定》指出,改革计划体制,首先要突破把计划经济同商品经济对立起来的传统观念,明确认识社会主义计划经济必须自觉依据和运用价值规律,是在公有制基础上的有计划的商品经济。

20世纪80年代中后期,谷书堂关于社会主义商品经济的探索进入一个新的阶段,其突出特点是:从对有计划商品经济的探讨转入对社会主义市场经济的探讨。早在80年代中期,在组织《社会主义经济学通论》初稿的撰写和对《政治经济学(社会主义部分)》的修订过程中,谷书堂就曾经使用过市场经济的概念,在他看来,市场经济就是商品经济,二者没有本质的区别,但当时由于出版及其他方面的限制,书中没有对市场经济这一概念进行深入分析。针对一些学者对发展商品经济的疑问甚至批判,谷书堂与常修泽合作撰写了《社会主义与商品经济论纲》一文,鲜明提出坚持按社会主义商品经济的要求推进改革。此文先提交在杭州举行的全国性学术讨论会,后在《经济研究》作为卷首文章发表并被《新华文摘》全文转载,在学术界产生重要影响。

图片由作者提供

1992年以后,随着全社会思想的进一步解放,谷书堂又带领青年学者公开发表《对市场经济有关问题的思考》《对社会主义市场经济的几点认识》《由双重体制向市场经济转轨的重点和难点》等论文,并应天津市政府咨询委员会之邀,就市场经济问题作了学术演讲,在韩国釜山都市研究所讨论会上发表学术报告《中国和市场经济》,进一步系统阐述了对于社会主义市场经济的观点。这些论文和学术报告,有的被收入北京出版社出版的《中国著名经济学家论改革》,有的被收入江苏人民出版社出版的《我的市场经济观》。在这期间,他还撰写了专著《中国市场经济的萌发与体制转换》,此书由天津人民出版社出版。

在这个阶段,谷书堂关于社会主义市场经济的主要观点有:第一,市场经济与有计划商品经济、商品经济既有联系又有差别。他认为,社会主义市场经济不仅是指一般的商品经济形式,更重要的,它是一种主要通过市场配置资源的经济体制。用社会主义市场经济概念取代有计划商品经济的概念,是实践发展提出的迫切要求,体现了更加鲜明的改革取向。第二,关于市场经济与社会主义的关系,他认为,市场经济本身是中性的,没有姓“资”姓“社”的问题,只有姓“市”或姓“商”的问题。市场经济前面冠以“社会主义”的意义,是要求我们除了要从市场经济的共性出发去发展生产力之外,还要把握社会主义条件下市场经济的特性,以区别于资本主义条件下市场经济的特点。第三,关于建立社会主义市场经济体制的必要性,他认为,确认社会主义市场经济体制,并不是哪个人的主观偏好,而是长期实践发展的结果。改革开放以来的实践证明,只有建立社会主义市场经济体制,我国生产力才能摆脱传统体制束缚,获得巨大发展。我国的改革只能选择市场取向,别无他途。第四,关于建立社会主义市场经济体制的途径,他认为,企业改革、培育和完善市场体系、转变政府职能,是深化改革、建立和完善社会主义市场经济体制三个相互联系、相互制约的基本环节,必须抓好,同时还要具体抓好“总体规划先行”“改革方案配套”“分阶段推进改革”。(谷书堂《关于我国向市场经济过渡的若干思考》)

进入21世纪,特别是党的十八大以来,中国特色社会主义事业取得了世所瞩目的辉煌成就。谷书堂虽已年迈,但仍然为社会主义市场经济鼓与呼。2014年10月,在学生们为庆贺他执教65周年举行的学术思想研讨会上,他一再嘱托大家要加强对社会主义市场经济的理论研究。

关注按要素贡献分配理论

传统的社会主义经济理论一直把按劳分配作为社会主义社会的唯一分配原则。然而,这种理论与社会主义市场经济的实践并不完全相符。实践向理论提出了挑战:在社会主义初级阶段,究竟应确立怎样的收入分配原则?谷书堂对这一问题进行了长期思考和研究,并逐步形成了社会主义按生产要素贡献分配的理论。

早在1956年,谷书堂就与同事蔡孝箴合作撰写了《论物质利益原则及其在解决国家合作社和社员之间的矛盾中的作用》。此文指出,在我国社会主义社会中,“劳动还没有成为人们生活的第一需要,还是谋取生活的手段”,“谋求个人物质利益是人们从事物质生产活动的重要目的,因而劳动者在生产中也需要获取物质利益”,“这就是社会主义的物质利益原则”。这是谷书堂“依据基本的物质利益原则按贡献分配”思想的初始萌发。

从1977年开始,中国经济学界开展了“按劳分配”问题的大讨论,谷书堂积极参加讨论,并与学者佐牧、汤在新合作在《红旗》杂志发表了批判“四人帮”歪曲“按劳分配”理论的文章。这篇文章确认按劳分配是一种协调经济利益关系的分配制度,肯定物质刺激是能够体现社会主义分配关系的激励手段。

1986年,在第一届全国高校社会主义经济理论与实践学术研讨会上,谷书堂作了“按劳动贡献分配”的发言。此后,他进一步联想到其他生产要素在产品生产中的贡献,认为只要生产要素还属于不同所有者,它们对回报的要求便是必然的。1988年12月,他与学生蔡继明合作完成《按贡献分配是社会主义初级阶段的分配原则》,作为纪念党的十一届三中全会召开十周年理论讨论会的与会论文。文章指出,社会主义现阶段的个人收入分配原则应该是按生产要素贡献分配,除了主要按劳动贡献分配外,还应包括非劳动要素参与的分配;其中,各种生产要素的边际收益可以相对地表现各种生产要素在生产中的实际贡献。这是我国学者第一次较为系统地阐述按生产要素贡献分配的思想。文章发表后,引发了理论界的广泛讨论,推动了中国经济学界关于社会主义分配原则的进一步研究,同时也为党和国家决策提供了重要理论参考,对推动我国分配制度改革发挥了重要作用。

随着劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则在体制上和政策上得到认可,现实中出现了收入分配差距拉大等问题,引起社会的高度关注和理论界的激烈争论。谷书堂持续关注这一问题并提出建议:大力加强和完善社会保障体系;切实提高低收入阶层的收入水平;扩大中间收入阶层的比重;重视城乡教育公平等。这些建议表明,他不仅主张按生产要素贡献分配,而且强调注重社会公平正义,体现了一位经济学家可贵的社会责任和人民情怀。

探索构建政治经济学自主知识体系

如果说上述关于经济理论重大问题的探索很大程度上带有专题研究的性质,那么在此基础上构建中国社会主义政治经济学的自主知识体系、理论体系和教材体系就是一项集成工程。谷书堂作为经济学家、教育家对此作出了艰辛探索和杰出贡献。

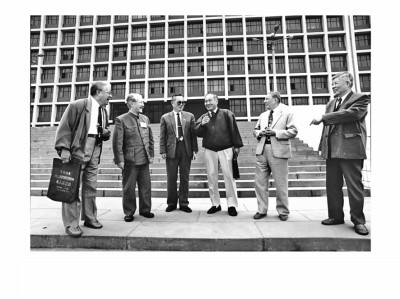

1994年,胡代光、蒋学模、谷书堂、吴宣恭、宋涛、卫兴华(从右至左)六位经济学家在一次会议上相聚。图片由作者提供

早在20世纪50年代初,在参加中国人民大学举办的培训班时,他就有过建设中国社会主义政治经济学的设想,在后来的教学和科研中,他为此不懈努力。1959年他参加了河北省委宣传部组织的《政治经济学(社会主义部分)》的编写酝酿,1975年到1977年在天津市委党校主持“政治经济学研究班”,系统研究政治经济学的理论体系,但由于当时条件的限制,这些努力没有取得实质性进展。

改革开放后,他长期的知识积累和压抑已久的使命感如火山一样迸发。从1978年到2015年的近四十年间,他主持编写的本科生、研究生社会主义政治经济学教科书有四五种之多,同时还提出了构建“转型经济学”的构想。其中最具影响力和代表性的是《政治经济学(社会主义部分)》和《社会主义经济学通论》。

1979年他和宋则行教授主编出版了由13所高校学者参加编写的《政治经济学(社会主义部分)》。该教材把研究对象界定为社会主义生产方式及与其相适应的生产关系和交换关系,把研究范围界定为中国所处的不发达的社会主义阶段,把物质利益关系作为贯穿全书的主线,按照生产、流通和再生产的逻辑顺序展开分析,把有计划的商品经济的思想纳入教材。这些突破性尝试,打破了长期以来苏联政治经济学教科书对我国教材的影响,成为改革开放初期我国社会主义政治经济学教材建设的标志性成果。教材出版后,被教育部定为全国文科院校统编教材,先后出版八版,发行150多万册,获国家级优秀教材奖和国家教委优秀教学成果奖。

随着改革开放的深化,在总结社会主义建设实践经验和教材建设取得成果的基础上,1989年谷书堂又主编出版了《社会主义经济学通论——社会主义经济的本质、运行和发展》。这部教材以经济制度(经济体制)、经济运行、经济发展、宏观经济调控、对外开放为主要内容和逻辑主线,为构建中国特色社会主义政治经济学自主知识体系、理论体系和话语体系做了宝贵的先期探索。教材1989年由上海人民出版社出版,2000年转到高等教育出版社出版,2006年再版。此书出版后,被教育部学位办推荐为全国经济类硕士研究生教材,为许多高校采用,为经济学人才的培养发挥了重要作用,获得国家级优秀教学成果奖。

担起教书育人的使命

改革开放开始后,谷书堂先后出任南开大学经济研究所第一副所长、所长和南开大学经济学院院长。他以适应国家急需、经世济民为己任,在学校的领导下,和他的同事们一起,发扬南开经济学科“知中国,服务中国”的优良传统,抓住历史机遇,建立或恢复了管理学、金融保险学、国际经济与贸易学、会计学、旅游学、数量经济学、城市经济学、产业经济学、交通经济学等应用学科,使南开经济学学科总体水平迅速走到全国高校前列,为其后的学科发展奠定了坚实基础。

谷书堂终生致力于人才培养。他培养了大批硕士生、博士生,不仅教学生知识、方法,而且严格要求学生立德做人。20世纪90年代初,现代化建设对人才提出强烈需求。在南开大学和一些国家部委的支持下,谷书堂与经济学科的同人一起,先后举办了27期“全国对外开放领导干部培训班”,连续举办三期地矿部“研究生课程进修班”,十期“深圳博士生班”。经过学习,这些学员提高了经济学理论素养,并在其后的实践中快速成长为国家现代化建设的栋梁。

作为教育家,谷书堂爱才如命。他延揽人才的视野不仅在国内,也扩大到国外。他在主持经济学院工作期间,与同人一起,把在联合国、世界银行等国际组织曾经工作过、学术造诣深厚的专家请到南开,创办国际经济研究所、保险研究所、交通经济研究所等新的学术机构,开辟新的学科领域,填补了当时国内空白。

1997年,72岁的谷书堂办理了离休手续。但他离而不休,仍然老骥伏枥,频繁参加国内外学术活动,坚持指导博士生,而且笔耕不辍,先后出版了《社会主义经济学通论》(修订版)、《政治经济学(社会主义部分)》第七版和第八版、《社会主义市场经济研究》和《经济学在中国的发展路径之探讨》等著作。2009年8月,157万余字的《谷书堂文集》(上下卷)出版,这是他多年从事社会主义经济学理论研究的总结,也是新中国经济学理论发展的一个缩影。透过这个文集,我们看到了一位忠诚于党和人民教育事业的经济学家探索真理的心路历程。

1995年教育部授予谷书堂“全国优秀教师”称号;2012年,南开大学为他颁授“荣誉教授”称号和“特别贡献奖”。然而,谷老师把荣誉看得很淡,以扎实有效的学术成果服务国家和人民才是他的立命之本。他为人刚直不阿,坚持实事求是,从不随波逐流。虽然著作等身,弟子无数,功成名就,但他并不满足于已有的成就,晚年甚至认为自己一生对社会主义政治经济学探索未达到应有的程度,以致成为终生遗憾。在许多学者看来,这种自我反思显然是过于苛刻了。他曾经叮嘱年轻人,唯有坚持马克思主义唯物史观,跟上时代和实践发展的步伐,才是社会主义政治经济学繁荣发展的根本之道。

在谷书堂教授100周年诞辰之际,我们怀念这位经济学家、教育家,就要弘扬他的治学精神、高尚品格,在各自的岗位上为社会发展、民族复兴作出贡献。

《光明日报》(2025年09月29日 13版)