点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:郑子艳 张 鹏(分别系首都师范大学美术学院博士生、教授)

学人小传

邓以蛰(1892—1973),字叔存,别署钝蛰,安徽怀宁人。美学家、艺术理论家。1907年赴日留学,先后就读于东京弘文学院、早稻田大学,1917年赴美留学,入纽约哥伦比亚大学学习哲学、美学,回国后在北京大学、厦门大学、清华大学等高校任教。著有《书法之欣赏》《艺术家的难关》《画理探微》《六法通诠》《辛巳病余录》等。

图片由作者提供

“艺术毕竟为人生的爱宠的理由,就是因为它有一种特殊的力量,使我们暂时得与自然脱离,达到一种绝对的境界,得一刹那间的心境的圆满。”这是邓以蛰谈论艺术创造时提出的观点,道出了他对艺术与美的态度:美与心灵相关,能够使人获得心境的圆满。这或许正是他毕生致力于阐扬美的精神境界、中国书画美学的本心。

邓以蛰是20世纪中国现代美学研究的代表性人物之一。他1907年赴日本留学,1917年赴美留学,在哥伦比亚大学攻读哲学与美学的六年间,对西方现代美学理论进行了系统学习。回国执教后,邓以蛰将目光转向中国古代书画及艺术理论,研究中国书画之精神、气韵、形式、境界。以对传统书画的认识与理解为“体”,以西方美学理论为“用”,邓以蛰深情投入中国书画、美学研究,如唐人张彦远在《历代名画记》所言:“唯书与画,犹未忘情。”

邓以蛰之子、核物理学家邓稼先说:“父亲的人生追求,对教学的严肃认真,待人的真诚,生活的朴素,特别是他那强烈的爱国心和民族自豪感,深深地影响着我。他那严于律己、宽容待人的性格,给我留下了难忘的印象。他和他的同代人,在学术上相互切磋,国难当头时彼此关心帮助的情景,使我感受到中国知识分子肩负着国家强盛、民族振兴的重任。”

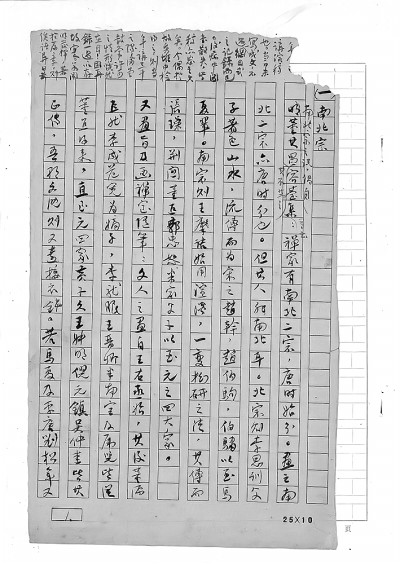

北京大学图书馆藏邓以蛰《山水画的南北宗》手稿 图片由作者提供

负笈海外,孜孜以求

1892年,邓以蛰出生于安徽怀宁,是清代碑学、篆刻、书画大家邓石如的五世孙。其父邓艺孙精于中国古代诗论,雅擅词翰,毕生从事教育事业,对邓以蛰走上学术道路有着重要影响。兄长邓仲纯与邓以蛰一同留学日本,专攻医学,与同乡陈独秀有密切交往,后于医学界颇具声名。其弟邓穆、邓以从亦为学人,曾任教于复旦大学、青岛大学等高校。

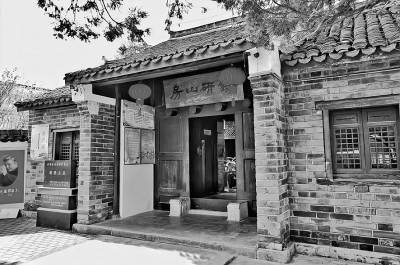

邓以蛰的同乡好友,教育家、考古学家程演生这样描述他的家世:“少好选学,为文艰奥,戛戛独造,家承艺苑,收藏极丰。乾嘉道咸以来,名贤学者与完白山人、少白先生往还,书翰图画,庶皆保存。其居铁砚山房在县北乡白麟坂,固吾乡文献之府也。”(《长枫诗话》稿本,安徽省博物馆藏)“完白山人”即是邓石如,“铁砚山房”为邓以蛰少时所居,也是邓稼先的出生之所,以邓石如受清代学者毕沅所赠四铁砚而得名。

在追忆年少生活时,邓以蛰曾写道:“吾幼时常居楼,坐对行循,起卧恒不去目前者,乃一绝好之大痴之《富春山居》或九龙山人之《溪山无尽》长卷。四时朝暮,风雨阴晴,各呈异态,直不待搜筐箧,舒卷把玩而后适也。”(《辛巳病余录》)邓以蛰自幼受中国传统书画艺术熏陶,培养了对传统书画的审美,与中国书画结下不解之缘。

《艺术家的难关》 图片由作者提供

除家学渊源之外,邓以蛰的美学之路也与其所受学校教育紧密相连。生于社会环境巨变的20世纪初,邓以蛰的成长、教育之途注定是新与旧、中和西的交织,这也为他日后以西方现代美学视角解读传统中国书画理论埋下了基石。8至12岁间,邓以蛰入私塾读书,13岁转入安庆尚志学堂,14岁入芜湖安徽公学,这是其求学之路的第一阶段,奠定了深厚的国学基底。1907年,和彼时许多渴求新知的青年人一样,邓以蛰为着振兴中华的目标负笈海外,先后到日本、美国留学,这是他开拓现代学术视野,接触西方哲学和美学的关键时期。这段留学经历如同打开了“第二扇窗”一般,使他能够成为融通中西的学者。

赴日留学的四年间,邓以蛰先后在东京宏文学院、早稻田大学学习。在东京,他与邓仲纯、陈独秀等人同寓一舍。这些年轻人怀着强烈的求知、求新、求变欲望,他们时常聚首,交流新思想,还一同学习、翻译外国诗词,将中国古诗译成英文,把外国名诗译成中文,并创作书画互赠。苏曼殊作《葬花图》,陈独秀题诗,并在诗后题记《曼上人作该图赠以蛰君为题一绝》。此画一直被邓以蛰挂在自己的书斋之中,作为此段情谊的象征。

1917年,邓以蛰赴美入哥伦比亚大学攻读哲学与美学。从大学到研究院的六年时光,他广泛涉猎西方哲学与美学经典著作,受到诸多美学思想影响,如克罗齐的直觉表现说,黑格尔的辩证法,柏拉图的理念论、摹仿论、灵感说等,这些在邓以蛰后来的美学论述中都有所体现。

那时国内正值新文化运动勃兴,在美学方面,在打破旧有范式的同时,亟须引入西方理论为中国美学的现代化提供新的观念、方法。邓以蛰赴海外求学,其优势正在于可以运用西方理论系统研究中国书画,提出具有创新意识的书画史观。他曾致书陈独秀等人,言及“迩来偶于国内报纸得悉兄等近在大学种种创业革新,皆吾辈日常所辗转思维……粪尘毒雾之中,对此崭然灵光,既惊且喜。然吾国文艺复兴,要自兄等始耳”,表现出对新文化运动的积极关注和支持,还对彼时日本在国际上丑化中国的行为表示谴责。

邓以蛰支持新文化运动,也坚定拥护本民族传统文化艺术,这样的态度始终贯穿于他的学术人生之中。1923年,因母亲去世,邓以蛰中断学业,回国任北京大学哲学系教授,并在北平艺专讲授美学、美术史课程。1933至1934年,他出访意大利、比利时、西班牙、英国、德国、法国等欧洲国家,遍访各国历史名胜及博物馆、美术馆,并游历巴黎大学半年,再度加深了对西方艺术的认识。

《邓以蛰论美学与艺术》 图片由作者提供

钩玄提要,兼容中西

邓以蛰是被历史烟云所遮蔽的一位美学家。虽然学界将其与宗白华并称为“南宗北邓”,但就今日大众对他们的熟悉程度而言,二人似乎未能达到齐名的程度。

闻一多先生曾这样评价邓以蛰曰:“作者一向在刊物上发表的文章并不多(恐怕总在五数以下),但是没有一篇不佶屈聱牙,使读者头痛眼花,茫无所得,所以也没有一篇不刊心刻骨,博大精深。”(《邓以蛰〈诗与历史〉题记》)闻一多十分恳切地指出了邓以蛰未能蜚声美学界的原因,一是他的著述数量相对较少,二是其行文“佶屈聱牙”,其中的深刻与晦涩带来了一定的阅读门槛。

《邓以蛰全集》仅35万字左右,但著述数量的多少不等于研究程度的深浅,他耗费心血所撰写的文章,尽管有晦涩艰深之处,但也不乏肯埋头咬牙领悟其中精妙的读者。从《艺术家的难关》到《画理探微》《六法通诠》《书法之欣赏》,邓以蛰将自己的心血和对美学的追求,悉数融入一篇篇著述之中。

邓以蛰在北京大学和北平艺专任教期间,关注画坛与新文艺的发展,借鉴西方理论深入思考、阐释美学本质问题。1924年参观中日绘画展览会后,他连续发表《中日绘画展览会的批评》《续评中日现代艺术》两篇文章,犀利地提出了对当下中国画发展道路的思考。他谈及艺术创作中“影响”和“模仿”的区别:“模仿”乃削夺自然,易有枯燥无味之自陷;“影响”则有自己的生长、步骤和积累。这阐明了面对西方艺术,当代中国艺术家究竟该如何接受和学习的问题。文章还提出,艺术之本质在于创造,应先“打开自己觉性之门”,再“用你诚挚的感情于其中”,而非舞弄笔法。无疑,这篇文章针对的是彼时画界出现的复古守旧和悬奇立异两种倾向,在提出批评的同时,也蕴含着邓以蛰对新艺术发展的期盼。

更具代表性的则是《艺术家的难关》一书。1928年由北京古城书社出版的《艺术家的难关》,收录了邓以蛰在《晨报副刊》上陆续发表的八篇文章,展现了他对柏拉图、叔本华、康德、克莱夫·贝尔、莱辛等西方学者理念的掌握与再阐释,表现了邓以蛰早期的艺术思想体系。其中《艺术家的难关》一文讨论了艺术家的创作如何突破“自然”范畴,即本能、人事、知识等一切产生束缚的关口,进入“纯形世界”。这篇文章主张,艺术要鼓励鞭策人类的感情,而非满足低级官能快感的需求,尽管“这鼓励鞭策也许使你不舒服,使你寒暑表失了以知识本能为凭借的肤泛平庸的畅快”。在他看来,正因如此,艺术史上许多造境极高的作品遭到一般观者、读者的非难。这体现了邓以蛰对于艺术的本质、功能与境界有深刻认识。此书中的《诗与历史》一文着重讨论诗歌美学。在这篇文章中,邓以蛰漫步于中西艺术之间的心境更加明显。他称宋词为印象派,驰骋于幻想的七言诗为浪漫派,而屈原的离骚、但丁的神曲、歌德的诗剧被他一同划分为“极境”之诗,读来充满美感。《民众的艺术》是其为北京艺术大会所作。受马克思主义思想影响,此文通篇论述艺术发展与生命、工作、民众密不可分的关系,言及“艺术根本就是民众”,提倡为民众的艺术,具有相当的进步意义。

邓家祖屋铁砚山房 图片由作者提供

1934年访游欧洲回国后,邓以蛰逐步将精力集中于中国书画领域研究,进一步发挥其融通中西的艺术修养,以现代美学观点对传统中国画论进行探讨,尤以集中创作于20世纪30年代末至40年代的《书法之欣赏》《画理探微》《六法通诠》作为代表。发表于1946年的《画理探微》,分“论画之工具——‘笔画’”“论艺术之‘体’‘形’‘意’‘理’”“论‘理’——气韵生动”三部分。邓以蛰在此文的小引中写道:“慨然于旧套陈言,鲜闻新意,乃陈鄙说,谬见悦服。因掇拾前后所论,成此一篇,命之曰《画理探微》。曰‘理’曰‘微’。盖所以示与画法画评殊科,而试作哲理之探讨焉耳。”可知,作为一名现代学者,邓以蛰不满足于当时的传统艺术理论研究,渴望具有开创性的新观点。面对西方艺术的冲击,固守传统或简单套用西方标准是行不通的,必须有基于深度理解的新理论建构。故此,他于文中提出了中国绘画美学体系的重要框架,即“体—形—意”“生动—神—意境(气韵)”,两个理论体系一个回答了中国画“是什么”“如何创作”的问题,另一个则回答了“如何评价”和“价值何在”的问题,二者相互关联,是邓以蛰对于中国绘画历史发展的理论概括。在西方绘画冲击下,一些人以色彩、立体感、光影等西方绘画标准将中国画冠以“不科学”“落后”之名,这篇文章将中国画理论从一种技艺经验概括为具有哲学内涵的美学体系,也是对此类论调的一种回应。

邓以蛰苦心孤诣钻研学术,业余生活中,他喜爱自然之美,对人热心、谦和。邓稼先回忆,邓以蛰热心生活,宁静朴实。在清华大学任教期间,邓以蛰总是独自在清幽的荷塘边散步,也常去圆明园。在北大燕园居住期间,逢着天气好时,他便在未名湖边晒着太阳沉思凝想,欣赏满湖盛放的荷花。或去颐和园,在僻静的后山小路中漫步,感受大自然的魅力。在日常生活中与学生、友人交往时,邓以蛰则显示出朴实、热心的一面。有学生向其请教书画知识,他总是耐心细致地指导。忆及先师,武汉大学教授、美学家刘纲纪说:“他经常连我当时缺少兴趣的一些有关鉴别古画的知识(如不同时代的纸张、装裱、题款的方式、印章等)都一一详加讲解传授。直到我自己也‘为人师’之后,回想起来才深深感到要如此耐心地对待自己的学生,绝不是一件容易的事。”(刘纲纪《中国现代美学家和美术史家邓以蛰的生平及其贡献》)

任教清华大学期间,邓以蛰和同道友人热忱交往,与政治学家钱端升、文学家沈从文、哲学家金岳霖、诗人徐志摩等一道谈论艺术、哲学。他们在金岳霖家开“星期六碰头会”,把林徽因家称为“太太客厅”,在一起聚会谈天,时常欣赏邓以蛰带来的画作。金岳霖在一篇文章中写“火炉一砌,老朋友的画就挂上了”,“老朋友”便是邓以蛰。

应该说,邓以蛰对自然环境的感受力,待人的真诚,与其美学追求是分不开的,他正是通过生活这一途径,领悟美学的真谛,也验证了“美是生活”这一现实主义美学命题。

邓以蛰全家福,前排为邓以蛰夫妇,后立者为女儿邓仲先(中)、邓茂先(左)、儿子邓稼先。图片由作者提供

慷慨捐赠,化私为公

邓以蛰一生钟情于中国书画,这不仅体现在对美学理论的研究和阐释,也见于他对文物的收藏与鉴赏。邓以蛰家中收藏极丰,其中既有邓石如的作品,也有其他世代传承的作品。此外,邓以蛰多年来亦节衣缩食购藏了不少书画珍品。部分藏品或在战火纷飞中遗失,有的因贫病交加无奈变卖,但先祖邓石如的墨迹始终保存完好。

1933年,日本学者藤冢邻曾数次到邓以蛰家中拜访,“屡访其西城北沟沿寓居,得展赏完白之肖像、遗品,清代、李朝之手札等数十件。意外奇缘,惊喜不知所措。”邓以蛰还利用这些藏品进行教学。邓稼先回忆父亲时谈道:“他耐心细致地指导学生分辨鉴赏古字画真迹,指出其特点,不怕麻烦地将家中藏画悬挂起来,一一指给学生看,并作详尽的讲解。”

1941年,邓以蛰作《辛巳病余录》,发表于沈兼士主编的《辛巳文钞》。此文详尽著录其所藏文物,并从美学、史学视角进行考证、评析。文章小引说:“‘病余录’云者,盖余之身外之物,如文字及一部分书籍于丁丑病初焚失已尽。”“书与画则于病中转入他人之手,尝以陆天游仿董北苑笔向友人乞米。”抗战时期,邓以蛰因疾病导致体弱无法随学校南迁,滞留于北平,生活日陷贫困,部分藏书、手稿在战乱中损毁或遗失,无奈变卖部分书画,换米度日。邓以蛰整理《病余录》,颇具悲壮之感,无奈遣散的是作为“物”的收藏,他真正要守护的是这些藏品所承载的文化精神。《辛巳病余录》不仅是一份藏品清单,更承载了邓以蛰心中对书画艺术无法割舍的感情。《辛巳病余录》所录文物包括《唐麟德元年造像碑拓本》《钱选桃花源图卷》《无款十指钟馗图》《无款元女授经图立幅》《倪瓒湖阴山色图立幅》《陆广仿董北苑山水立幅》等十二件,详尽介绍作品的内容、题跋、钤印、尺幅、著录等,并对书画形式、技法、绘画理念、历史背景等进行说解。此文广引《宣和画谱》《历代名画记》《广川画跋》《梦溪笔谈》等多部传统画论,亦结合西方大画家塞尚、莫奈等人之艺术风格进行论证,内容宏富。

20世纪60年代,邓以蛰将家藏有关邓石如的文物捐献国家。后来,故宫博物院举办了“邓石如先生诞生二百二十周年纪念展览”。这个展览中的书法作品,篆、隶、行、楷诸体悉备,创作时间由早年的《周易·说卦传》横跨至邓石如临终前的《敖陶孙诗评》十幅大屏,清晰展示了邓石如书法风格演变的脉络。邓以蛰为此次展览作《完白山人纪念展览简述》,介绍邓石如的生平经历、艺术继承、创作实践等。除此文外,他还曾撰写《〈邓石如书法选集〉前言》《关于完白山人专集的出版》《〈邓石如〉序》等文章,在自己学术生涯的最后阶段完成了对先祖邓石如的研究。

邓以蛰曾用古人立德、立功、立言“三不朽”教导邓稼先。立德是通过求知、明理来修养美德,并通过道德影响和帮助他人;立言是以学习前人知识为基础,生出自己的主张与见解,著书立说传之后世;立功则是以自己毕生之所学多做益事,以实际行动为社会作出贡献。

“三不朽”既是邓以蛰对子女的教诲,也是对自我的要求。他毕生追求真善美,在美学世界中探骊得珠,于书画理论里披沙拣金,为中国现代美学研究立下了奠基之功。邓以蛰留给后人的,不仅是一篇篇融贯古今中西的学术佳作,还有他对美之精神境界的向往,为往圣继“美”学的不倦求索。

《光明日报》(2025年10月27日 11版)