点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:苏鹏飞(扬州大学文学院讲师)

近年来,随着学术研究的不断深入与细化,近代文学研究领域正经历着一场从“宏大叙事”向“精微实证”的范式转型。张剑教授新著《近代文学与文献考论》正是这一转型趋势中的一部力作。该书并非一部体系严密的通论性著作,而是由作者近年深耕于近代文学文献沃土所结出的十余篇专题论文结集而成,分为“日记与文学研究”“版本与文献编纂”“作家与作品脞谈”三编。然而,在散点式的论文布局之下,实则贯穿着一条清晰而坚定的学术主线——通过对各类边缘文献、稀见版本与个案人物的深度考论,打破既有的文学史刻板印象,进而从文献的缝隙与脉络中,重建一种更为复杂、生动且充满张力的近代文学现场。

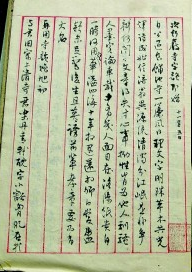

沈尹默《寺字韵唱和诗》稿本书影 中国社会科学院文学研究所图书馆藏 图片由图书作者提供

日记的“情境化”解读

《近代文学与文献考论》以其扎实的考据功力、敏锐的问题意识与宏阔的史学视野,充分展示了“小题大做”的学术魅力,为近代文学研究提供了诸多方法启示与文献资料。本书上编“日记与文学研究”展现了将文献从静态“史料”转化为动态“语境”的研究范式。这一转向的核心在于发掘日记文体所特有的即时性、私密性与连续性。这些独特属性为建构一种“情境的文学史”提供了可能,从而有效突破了传统研究偏重印本文集与线性叙事的局限。在《稿本日记与情境文学史建构——以中国近现代稿本日记为例》一文中,作者明确指出稿本日记中留存的圈点涂抹、增删勾画甚至窜改拼贴等情况,正是复原作者心境、交游与文学生态的一手材料。这种对文本生成“过程”的重视,使文学史叙述由平面走向立体,由结论回归现场。

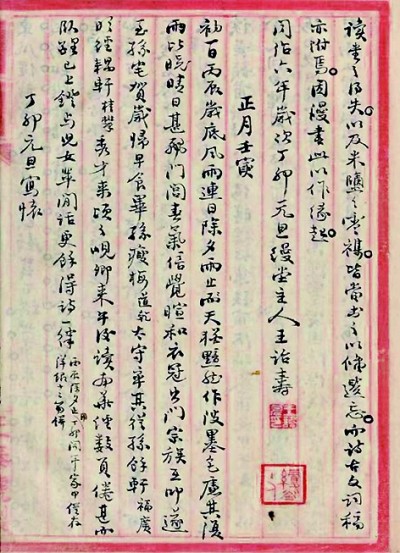

王诒寿《缦雅堂日记》书影 图片由图书作者提供

这一方法论在文学接受史领域取得显著突破。通常的接受史研究,多聚焦于公开的诗文评论或拟作,容易流于观念化的概括。张剑教授引入“日常接受”视角,通过持续追踪个体在日记中的阅读反应,揭示接受行为的流动性与内在张力。在《略论袁昶对陆游的评价和接受——兼谈日记对接受史研究的启发》中,作者通过《袁昶日记全编》勾勒出袁昶对陆游的接受侧重人格修养与养生实践,同时辩证评析陆诗之浅熟粗硬,并化用其语于创作。这一研究不仅可颠覆晚清陆游接受低谷之成说,更凸显出日记文献在还原接受情境、推动接受史研究向动态与多维拓展中的关键作用。《夏承焘的放翁情缘——以〈夏承焘日记全编〉为中心》一文则呈现夏承焘将读陆诗融入日常,其日记所载的阅读体验、仿作与交流,共同构成一部浸润生命体验的“接受实践史”。此类研究不仅拓展了接受史的史料边界,更将关注点从“诗人如何被接受”转向“接受如何塑造接受者”,从而实现了从“他者的历史”到“主体的历史”的范式跨越。

本书还以“情境化”视角阐释了爱情书写的微观接受机制。如《爱是一种文学塑造吗?——林庚白与张璧情感分析报告》一文通过对林庚白日记中一段私密情感记录的精细解读,揭示了日记写作如何成为一种动态的自我诠释与文学建构行为。这一分析直面文学书写的本体论问题:当情感被纳入日记这一文学性框架时,其所呈现的究竟是真实经验的忠实再现,还是经由文学传统过滤后的自我建构与话语表演?张剑教授以此个案为切入点,实现了对日记“真实性”迷思的解构,深刻揭示了书写行为本身所具有的叙述塑造力。

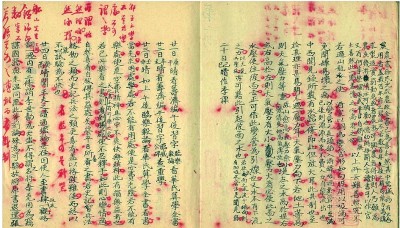

袁昶朱批其子袁荣叟的日记手稿 图片由图书作者提供

文献生成的过程性考察

《近代文学与文献考论》中编“版本与文献编纂”体现了从“文献实体”到“生成过程”的研究范式转型。该部分以文献的物质形态与编纂历史为切入点,将版本学研究提升至知识社会史的层面,通过追溯文献的生成、流传与变异过程,揭示其背后的学术网络与文化机制。

文献版本流变、编纂细节的考辨,往往是理解一段学术史、一个文人群体最坚实的地基。将文献置于时间流变中加以考察的视角,使得沉默的文本重新获得了历史的张力与温度,文献不再是静态的“物”,而成了充满能动性的“事件”和“过程”。书中《〈黔诗纪略〉编纂过程考述》与《〈黔诗纪略后编〉版本及成书过程述略》以两部贵州地方性诗歌总集为研究对象,系统还原了从倡议、征诗、编纂到刊刻的全过程,还厘清了编纂者的具体分工与协作方式。这一研究展现出晚清贵州学者如何通过地方诗学建构,形成文化认同与学术身份,从而实现了从“文献考据”到“学术社会史”的视野拓宽。

本书还以“文献流动性”为核心理论视角,通过对同一文本在不同载体中呈现的异文进行精细比对,揭示文学活动在历史流程中的动态本质。如《沈尹默〈寺字韵唱和诗〉的文献学视角》正是这一方法的典型实践。作者通过系统对照《寺字韵唱和诗》的草稿本、誊稿本、油印本、传抄本等不同的版本形态,还原了这批诗作的创作背景、流传过程,深入探讨了其在文献学意义上的确定性与稳定性问题。这一研究表明文学文本并非静止的成品,而是处于不断被重写与重塑的流动状态。这种“从字缝里读历史”的功夫,让一场文学活动以立体的、多层次的样貌重现于读者面前。

重绘近代文学知识图谱

《近代文学与文献考论》下编“作家与作品脞谈”在研究方法上致力于打破微观考据与宏观阐释的界限,通过对具体作家与文学现象的深度剖析,实现解构固有文学史叙事与重绘近代知识图景的双重目标。这一路径首先体现在对基本历史的认知上。《年龄的迷宫——清人年龄研究中的几个问题》一文,通过对朱彭寿误判、张儒珍增岁等典型个案的精细剖析,揭示了清人年龄记载中“官年”与“实年”的复杂情况,以及文献传抄中主动作伪与被动致误交织的生成机制。张剑将看似琐碎的年龄问题上升为对文献可信度与历史书写机制的深刻追问。

《近代文学与文献考论》张剑著 凤凰出版社 图片由图书作者提供

在文学流派研究方面,张剑进一步引入“解构性考察”的视角,挑战文学史叙述中习焉不察的本质主义流派观。《道咸“宋诗派”的解构性考察》一文正是基于此方法展开。作者通过梳理程恩泽、祁寯藻、何绍基、曾国藩、郑珍、莫友芝等人交游、诗学评论与创作实践,指出“宋诗派”这一概念在很大程度上源于陈衍《近代诗钞》的事后追认,其“合学人、诗人之诗二而一”的论述虽具洞察,却难以涵盖道咸诗坛的复杂生态。这一研究不仅瓦解了“宋诗派”作为文学史定论的成说,更从方法论层面提示我们:唯有超越既定谱系,回归文献本真,才能在个案深描与现象解构中,重塑近代文学知识图谱的多元性与动态性。

此外,本编亦以“中间景观”的发掘作为重绘文学史图谱的关键路径。这一理念旨在突破“大家中心”叙事模式的限制,聚焦于长期被遮蔽的作家群体及其文学实践的多维面向。《祁寯藻诗歌管窥》与两篇莫友芝研究正是该方法的典型体现。

综上所述,《近代文学与文献考论》体现出近代文学文献研究的前沿进展。张剑凭借深厚的学养、敏锐的洞察力与严谨的治学态度,将文献考辨提升为具有思想深度的历史阐释。本书昭示的学术路径表明,在当代理论话语日益复杂的语境下,回归文献实证仍是推动学术创新的根本途径。这种回归并非简单的考据复兴,而是在对现代理论充分吸纳的前提下,实现文献价值的重新发现与当代激活。它要求研究者具备辩证的学术视野:既能深入文本校勘与版本比对的微观层面,又能贯通文学史与思想史的宏观格局,在具体实证与理论建构之间维持有机关联与必要张力。张剑的这部著作,正是此种研究理念的实践。它如同一幅开阔的学术星图,引领读者深入近代文学的文献脉络,感知历史的真实脉动,进而重塑此一时段文学景观的认知图景。

《光明日报》(2025年11月01日 12版)