点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【为推进中国式现代化凝聚磅礴力量·“十四五”铿锵印记】

光明日报记者 王昊魁

撰写论文、学术研究、编修家谱、个人工作经历查考……学习工作生活中,我们可能会有查询利用档案的需求。

然而,不少人有这样的“困惑”:不知道要查询的档案在哪里,不清楚查询利用档案的流程手续。即使这些都了解,也还有更令人“挠头”的,需现场查询的档案在异地,距离远、花费大且时间成本高。

令人欣慰的是,查档用档的“门槛”现在已大为降低。近年来,国家档案局和各级国家档案馆注重加强档案信息化建设,持续优化档案利用环境,简化档案利用程序,不断满足人民群众的档案信息和档案文化需求,取得显著成效。

网站端移动端齐发力,“跨地查询”不再难

北京市民张先生办理退休手续时发现,自己在河北石家庄市栾城区有段工作经历没有接续上。“少了这段经历,工龄不完整也影响退休待遇。”一时间,张先生有些着急。

怎么办?一个有效办法是,通过栾城区档案馆查询到当时的工作档案,将档案证明材料提交给单位。身边同事告诉张先生,在全国档案查询利用服务平台上就能提出跨地查询申请,无需异地跑。

张先生抱着“试试看”的态度,登录全国档案查询利用服务平台,并向栾城区档案馆提交查档申请。收到申请后,栾城区档案馆工作人员任西果立即与张先生电话联系,反复确认所需材料的内容。

很快,张先生在栾城工作时的档案内容被找到。事不宜迟!任西果根据有关规定对档案内容进行审核、复印、盖章,当天通过快递发出。收到快递件的那一刻,张先生表示:“档案部门工作效率这么快、服务态度这么好,必须点赞。”

这仅是近年来国家档案局和各级国家档案馆利用互联网为公众提供档案查询利用服务的一个缩影。2021年1月1日,新修订的档案法正式施行,为做好新时代档案工作提供了法律制度遵循。其中,新增“档案信息化建设”等专章。

天津市档案馆查阅服务大厅。光明日报记者 王昊魁摄/光明图片

“数据多跑路、公众少跑腿”,让公众实现足不出户利用档案。2022年7月6日,由国家档案局建设的全国档案查询利用服务平台上线。2025年7月6日,该平台移动端推出。

“群众查档利用途径包括到馆利用和网上查询。通过网站端和移动端,基本涵盖群众查访民生档案信息的主渠道和手段。”国家档案局科技信息化司信息化推进处处长冯剑波表示。

冯剑波给记者演示了该平台的操作步骤:在网站或移动互联网应用程序(App)完成实名注册;登录后,首页界面清晰显示“我要查档”“我要咨询”等功能模块;查档时,用户填写查档需求,明确时间范围、主题、关键词等信息,再选择目标档案馆,查档申请就被发送。

“这时目标档案馆工作人员手机会收到提醒,登录平台会显示新增的查档需求。根据信息,工作人员与用户联系,查到档案后通过电子邮箱或邮政寄递提供服务。如查不到、查不全,工作人员会及时向利用者反馈。”冯剑波介绍。

据统计,3年多来,全国已有2300余家档案馆接入平台,为超23万注册用户提供了18万余次的查档响应。

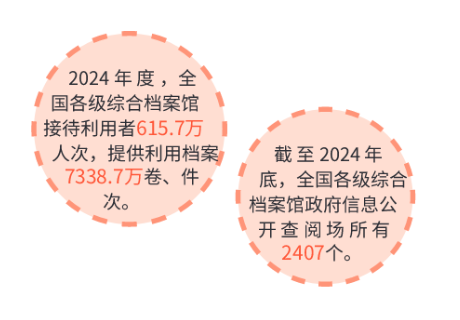

(数据来源:国家档案局)

平台建设机制完善同推进,档案资源更丰富

“为提升服务意识,平台有督导机制。我们每周巡视、每月汇总,对于没有在规定时间办结的,会向各省(区、市)档案部门发出提醒。”国家档案局科技信息化司信息化推进处干部刘璐介绍。

在天津市档案馆查阅服务大厅,工作人员登录全国档案查询利用服务平台的“查档反馈”工作界面,记者看到,界面上利用者、反馈人及日期、是否超时等信息一目了然。

“从类型看,利用者主要查询学籍、工作调动、个人荣誉等方面的民生档案。我们由专人负责相关事项,要求‘第一时间接单、第一时间联系群众、第一时间办结回复’。”天津市档案馆利用部副主任白云介绍。

除了全国档案查询利用服务平台,“十四五”时期,各级国家档案馆不断推进查档平台建设,拓宽为民服务渠道。

2021年,天津市档案馆上线“惠民政策掌上查”,2024年进驻天津政务服务“津心办”平台,推动惠民政策与档案资源线上直达。同时,与广东、黑龙江、新疆等地的33家档案馆签订民生档案异地跨馆利用协议;融入“京津冀民生档案共享利用平台”,推动区域内民生档案资源互联互通。

在山东,省档案馆整合省市县三级国家档案馆查档渠道,建成全省统一查档系统——“在鲁查档”平台。通过该平台及集成到“爱山东”政务服务App的应用功能,利用者可随时随地向接入平台的任一档案馆提交查档需求,使档案查询服务由“多地跑”,变为“一网查”“掌上查”。

“在宁夏,群众线上查档可登录我的宁夏App和宁夏档案服务网,查阅全自治区各级27家档案馆开放的近4万条数字档案。”宁夏回族自治区档案馆保管利用处处长王晓东介绍,利用馆际共享服务系统、全国档案查询利用服务平台,可实现“线上查询、馆际联动、就近出证”。

一方面,积极应用新技术,推进查档平台建设;另一方面,破除不适宜工作发展要求的机制,加强服务能力建设。

之前,由于横向协调机制不健全,档案“收集难”问题一定程度存在。冯剑波表示,这些年通过建立健全企业档案、机关档案收集协作机制,加强电子档案收集、归档、移交,很好解决了这一问题,档案资源更加丰富。

同时,档案相关政策和制度持续完善。2022年《国家档案馆档案开放办法》发布,明确档案开放范围、流程、操作等;2024年《电子档案管理办法》发布,加强和规范了电子档案管理……这些政策举措既让各级国家档案馆工作有章可循、有规可依,又让群众查档咨询更加便捷、舒心。

数字化智能化聚合力,服务场景更多元

走进位于北京东城区的中国第一历史档案馆(以下简称“一史馆”)档案利用服务大厅,电子档案查阅室内上百个查档机位整齐排列,利用者边查阅、边记录。

一史馆利用处处长王征介绍,该馆持续推进档案数字化工作,近5年共分13批次开放数字化档案46万件、建成档案全文资源12种;通过目录图像对照、全文内容检索等方式,利用者可对馆藏77个全宗中的45个全宗510余万件档案进行检索查阅,馆藏档案开放数量超50%。

“为提升利用者查档体验,一史馆还定制开发档案利用综合管理系统,实现档案利用流程全自助服务、档案资源毫秒级检索、多类型档案资源的跨库检索和一键通查。”王征说。

近年来,档案部门遇到一个难题:档案成批量移交进馆,如何提高鉴定审核效率,最大程度实现开放利用?

“在这方面,我们做了一些创新,比如与档案移交单位、鉴定部门和第三方协同联动鉴定。同时,在初审环节,采用语义分析技术,构建档案鉴定算法模型,开展智能鉴定,大大提高鉴定审核效率。”刘璐介绍。

据了解,河北、山西、安徽、湖北、广西,以及宁波、厦门、南京、武汉等地档案馆积极建设智能审核系统。陕西省西安市档案馆应用大模型对4万余份档案进行智能审核,准确率超92%。

鉴定审核效率大幅提升的同时,数字档案馆建设有序推进。“十四五”时期,各级国家档案馆加强目录数据库和全文数据库建设,实现目录与全文挂接,通过多模式检索、跨库检索等提高查档精准性。

“建设目录数据库、全文数据库,能让我们做到馆藏底数清、家底明。”天津市档案馆网络安全和信息化办公室副主任张迪表示,市档案馆正在此基础上积极探索构建馆藏专题知识库,利用档案编研成果,通过对其中人物、机构、事件等信息的抽取,构建档案所反映的事物内在联系,方便利用者了解此主题的历史脉络,也为档案资源深度开发利用打下基础。

宁夏档案馆开展档案收集整理工作。诸丽萍摄/光明图片

建设“智能编研”应用、“智能检索”应用,运用新技术促进档案资源开发利用的探索不止这些。“十四五”时期,各级国家档案馆依托档案资源,编纂研究成果,组织线上档案文化讲座,开展档案数字资源进校园活动,推出档案微视频、专题片等,进一步满足群众的档案文化需求。

“面向‘十五五’,我们将继续推进档案信息化建设,推动各地更多的国家档案馆接入全国档案查询利用服务平台,积极构建国家和地方查档利用体系,加大档案信息深度开发力度,在满足群众需求上持续发力。”冯剑波表示。

《光明日报》(2025年11月06日 05版)