点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:蒋蒲英(湖南省文艺评论家协会理事)

近日,位于湖南省洞口县的黄铁山美术馆内,百余幅水彩画作品呈现了黄铁山从艺七十余载的创作心路与耕耘成果。在这里,《清晨》的霞光与《早春》的山景相映,《山门》的静谧与故土的《月色》互融,《布达佩斯之晨》与《阿拉斯加曙光》述说着游子的探索足迹与思乡之情,众多作品汇聚成动人的水色交响。

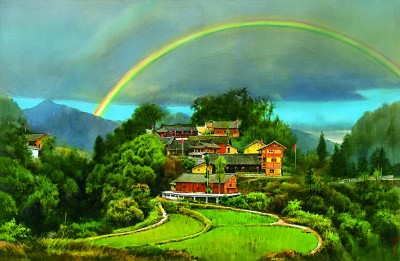

十八洞村(水彩画) 黄铁山

黄铁山,1938年出生于湖南省洞口县,1959年毕业于湖北艺术学院美术系(今湖北美术学院),曾任湖南省美术家协会主席、中国美术家协会水彩画艺委会主任。在东西方绘画交融的当代艺术场域中,黄铁山的水彩画完成了对时代精神的诠释与对现实生活的观照。作为深耕水彩领域的老一辈艺术家,他构建起既恪守水彩艺术本体规律又彰显中国审美特质的语言体系,为中国当代水彩画的发展作出了贡献。

写意精神,是贯穿黄铁山水彩艺术的重要审美特质。他将水彩的流动性与水墨的写意性熔于一炉,让每一抹颜色都彰显出东方气韵。尤值一提的是,水彩画往往追求轻盈通透的色彩表现,对于重色的使用十分谨慎,而黄铁山创造性地以大量墨色参与体积的构建与意境的营造,为画面带来别具一格的艺术风貌。试看创作于二十世纪八十年代的作品《屈子祠写意》,画面表现了湖南岳阳汨罗江畔玉笥山上的屈子祠远景。为了彰显自然山水的灵秀与古建筑的庄重,画家大胆采用墨色晕染山间树木,使其与远景的深蓝连成整片富有变化的重色,再以较为干燥的亮色刻画屈子祠,使其轮廓清晰、质感丰富。黑与白、虚与实的对比营造出空灵而深远的意境,使轻盈的水彩语言获得了厚重感与穿透力,实现了水色与墨色的交融共生。

屈子祠写意(水彩画) 黄铁山

水色流淌间,最动人的莫过于那抹浓得化不开的乡愁。作为土生土长的湖南人,黄铁山的画笔始终牵挂着三湘四水的人间烟火。作品《金色伴晚秋》中,晒谷坪闪耀着金子般的光泽,农妇从容的面庞里藏着丰收的喜悦,更透溢出对大地的敬畏。《故乡》组画里,水汽笼罩天光,溪水顺着笔触流向记忆深处,平凡的乡路山径因诗性的提炼而显出盎然生意。黄铁山的乡愁是温暖而明亮的,他用独树一帜的“铁山绿”,将湘西的晨雾、洞庭的渔火和苗寨的炊烟都定格成画,让观者在淋漓水色中感受故乡的温度。

在深耕故乡题材创作的同时,黄铁山的艺术始终与时代同频共振。早在二十世纪五六十年代,《炼钢小厂》《株洲工业区写生》等作品便以火热的笔触捕捉社会主义建设的蓬勃气象。当改革开放的春风吹拂祖国大地,他走出国门,从《非洲西海岸》到《西班牙》再至《伏尔加河畔》,每一处风景都留下他的写生足迹。而近年来创作的《洞庭湖日出》《湘西晴日》《十八洞村》等作品更是以丰富的色彩与灵动的笔触展现了时代发展的动人图景。黄铁山的画笔始终追随着时代的脚步,让艺术在与现实的对话中不断获得新内涵、新面貌。

当东方情怀遇见西方技法,当个人乡愁联结时代脉搏,水色便突破了边界,晕染出斑斓而耀眼的光彩。黄铁山的艺术探索不仅为中国当代水彩画创作注入了新的活力,更在东西方文化的交融中开辟出一条独特的艺术之路。通过他的画笔,我们走进充满诗意的故乡,更触摸到不断前行的时代。

《光明日报》(2025年11月09日 09版)