点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文化中国行】

光明日报记者 陆健 光明日报通讯员 孙媛媛

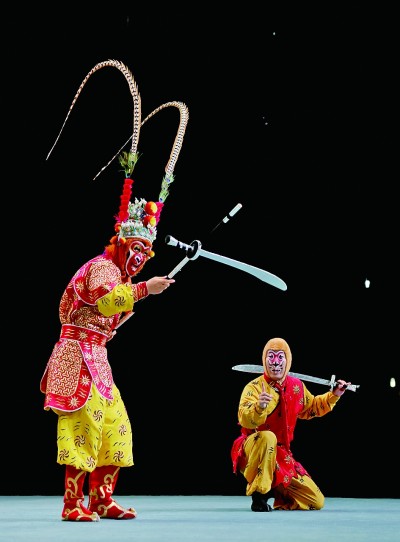

一眨眼的工夫,“白骨精”秒变美村姑,台下顷刻间掌声雷动,叫好不绝。位于浙江省金华市的中国婺剧院座无虚席,婺剧新编剧目《三打白骨精》上映后几度加场,一票难求。

浙江婺剧艺术研究院演员在中国婺剧院表演婺剧。光明日报记者闫汇芳摄

儿童在金华经济技术开发区寺平砖雕特色馆里体验砖雕制作。光明日报记者闫汇芳摄

热情的观众,不止在金华当地。这出戏自2023年3月首演以来,已在25个国家演出130余场,并于近日喜获第十八届中国文化艺术政府最高奖——“文华剧目奖”。短视频平台上,网友自发剪辑、争相传播,相关内容浏览量突破3亿次。婺剧俗称“金华戏”,明朝时便已盛行。时至今日,婺剧先后8次登上央视春晚。古老的婺剧凭借独特魅力与灵动之美,被年轻人追捧,深受海内外友人喜爱,这正是文化的魅力。

“水通南国三千里,气压江城十四州”。金华位于浙江山水版图的心脏位置,有“浙江之心”的美称。金华是一座拥有2200多年历史的国家历史文化名城,古称婺州。在婺州古城,始建于南朝的八咏楼,在1500多年的历史里吸引无数文人墨客登临观览、吟诗作赋。其中,800多年前,李清照留下的“千古风流八咏楼,江山留与后人愁”尤为精美。

高99.99米的万佛塔矗立于婺江之畔,是金华的地标性建筑。楼冀阳摄

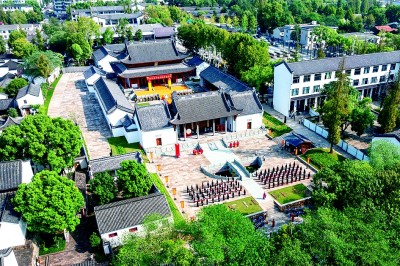

金华府文庙举行开庙仪式,赓续千年文脉。楼冀阳摄

八咏楼东侧,金华府文庙打开了一扇展示千载婺学的大门。从吕祖谦到“北山四先生”,金华学派在一代代大儒的传承中闪耀于文化长河,既泛起动人涟漪,也将治学精神深深地印在金华人的基因里。

置身府文庙,抬头北望,99.99米高的万佛塔直冲云霄。万佛塔之大,不仅在于楼之大,更在于文化之大。万佛塔的地宫传奇、出土文物和民间传说,都值得细细品味。

来到万佛塔顶层,便可俯瞰整个婺州古城。熙春巷美食香飘婺州,酒坊巷承载红色抗战文化。既有人间烟火,又有厚重历史。在以“铁肩辣手”邵飘萍的名字命名的飘萍路上,一街六馆生动呈现金华特色美食和产业,让人不由感叹:金华,远不止有火腿!

金华婺州古城保宁门前举办文化活动,吸引游客打卡拍照。楼冀阳摄

融金华火腿与东阳木雕工艺于一体的木雕工艺品。楼冀阳摄

侧身向东望去,金东区多湖区块正以全新的面貌给这座历史文化名城穿上时尚新衣,潮流、名品、都市感在此聚集。在这里来一趟Citywalk,感受时尚与文化撞个满怀。每走过一条街道就会邂逅一位金华的历史名人,由北自南分别是宾虹路、光南路、李渔路、宋濂路、丹溪路。

与齐白石合称“南黄北齐”的中国近现代画家黄宾虹出生于金华,谱写了《在希望的田野上》的“人民音乐家”施光南祖籍金华,明末清初通俗文学大家李渔、被誉为明朝开国文臣之首的宋濂、中医“滋阴派”鼻祖朱丹溪都是金华人。金华将名人文化注入城市发展,不忘来路,砥砺前行。

位于金华市浦江县的上山国家考古遗址公园。何敏摄

上山文化,据考证距今约一万年,是迄今为止在长江下游和东南沿海地区发现的最古老的新石器时代遗址。一万年前,上山的先民在这片土地上种出最早的水稻,眼下的浦江上山国家考古遗址公园已收割完整片稻田,留下丰收的喜悦。“万年上山,世界稻源”,上山文化遗址群已拿到申报世界文化遗产的“入场券”,上山文化从远古走来,文明传承的强音震撼人心。

非物质文化遗产亦是文明传承的一部分,东阳木雕、婺州窑陶瓷烧制技艺、锡雕等极具八婺特色的非遗技艺使得金华成为非遗大市、“百工之乡”。目前,金华共有联合国教科文组织人类非遗代表作名录项目3项、国家级非遗代表性项目36项、国家级非遗代表性传承人35人。

“万年稻源、千载婺学、百工艺都”是金华的市域文化标识,漫步金华,品味文化,见人见物见生活!

《光明日报》(2025年11月09日 10版)