点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【山河遗珍】

光明日报记者 耿建扩 陈元秋 光明日报通讯员 周金立

秋日,巍巍太行山下,河北邯郸武安市新荣艺苑平调落子传习所内,锣鼓铿锵,轧琴与二弦的独特旋律在空气中久久回荡。

武安市平调落子剧团演员李喜如在指导当地小学生学习戏曲。李树锋摄

“八月十五月儿圆,我离了西凉到长安,征西时我本是青春汉,到如今胡须飘胸前……”国家级非物质文化遗产武安平调落子代表性传承人王新荣正给71岁的票友宋保旺“配戏”,同唱武安平调《盘坡》选段。台下观众的掌声与喝彩声交织,有不少人还合着音乐的节拍如痴如醉地跟着哼唱。这幅“戏在基层演,人在戏中醉”的场景,正是武安平调落子“戏曲并蒂莲”文润太行、扎根群众的生动写照。

武安平调落子,是武安平调与武安落子的合称。这对“并蒂莲”的孕育,始于明清时期的冀南大地。明末时,武安艺人在怀调基础上融入方言与民歌,渐成“高亢雄浑”的风格,擅演历史大戏。落子则源自古老的民间“花唱”“硬歌”“打霸王鞭”等民间舞蹈形式。在彼此融合后,逐渐演化出“委婉轻快”的特质,唱演生活小事。清代起,两个剧种常“同台演出、两开箱”,形成“平调唱大戏,落子演小戏”的独特格局,刚柔相济,宛如并蒂莲共生,成为武安一带独有的文化元素。2006年,武安平调落子被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

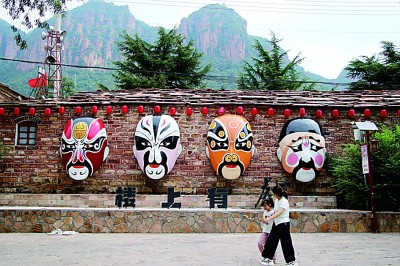

游客在武安市楼上村“戏曲小镇”游览。刘学维摄

不同于京剧的“韵白”、豫剧的“豫韵”,平调落子以武安方言为魂。剧中人物的语言结构、行动坐卧皆源自田间地头的生活场景。国家一级演员、武安平调落子表演艺术家赵艳杰介绍:“为了更好学习剧目,我跟着老师深入农村,顶着大日头,和村民在农家小院、田间地头一起劳动,学习农活动作。回来后,再和老师对动作进行艺术加工。”

武安平调落子的魅力,更浸润着红色基因。1940年,武安楼上村成立抗日剧团,艺人们背着道具随军演出,用《铡汉奸》《石雷战》等剧目宣传抗战,团长王春山、王景元为演出牺牲在日寇包围中。如今,这份“为民服务”的宗旨仍在延续。武安市平调剧团年均下乡演出百余场,把戏送到百姓家门口。根据康二城法庭为民事迹改编的现代戏《法与情》在乡村演出,不少观众在结束后紧紧握住演员的手。“生活是创作的源泉,我经常深入基层,将自己融入群众当中,同群众一起哭、一起笑,让笔触真正走进老百姓心里。”剧团编剧王宏生说。

邯郸市平调落子剧团演出的武安平调落子《黄粱梦》中状元一折。周绍宗摄

传承之路,既守“老味道”,也添“新手段”。2018年,著名平调落子艺术家李魁元创立了平调落子研究院,挖掘和编排了《江姐》《并蒂莲花》《窃符救赵》等多部平调落子戏曲,并培养了一大批青年演员。王新荣从艺40余年,带着《借髢髢》等戏曲走进校园,手把手教孩子们从“零”起步,小学生崔宇萱还摘得全国少儿戏曲最高荣誉“小梅花奖”。年轻演员则尝试用短视频演绎经典唱段,让“老戏曲”圈粉年轻人。

文旅融合更让这朵“并蒂莲”焕发新生。楼上村打造戏曲小镇,戏楼与民宿相映,游客白天登山观景,夜晚听戏品茗。该村戏曲文旅项目入选“河北省非遗旅游融合优秀案例”,成为武安的新名片。“我们要让这朵‘并蒂莲’不仅开在太行山下,更要香飘全国,成为武安人文化自信的底气。”武安市文化广电和旅游局党组书记魏俊芳说。

太行美景如画,平调落子添彩。这朵扎根太行、浸着烟火气与红色魂的“戏曲并蒂莲”,正以传承为根、创新为翼,在新时代的沃土上绽放着新的光彩。

《光明日报》(2025年11月09日 10版)