点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【考古中国】

作者:王勋(中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室助理研究员)

河南偃师二里头遗址被学界认为是东亚青铜时代最早的大型都邑和中国最早的王国都城遗址,其主体文化遗存属于二里头文化,绝对年代约为公元前1750年—1530年,是探索夏文化、夏王朝历史的关键遗址之一,学界多认为其可能与夏代晚期都城有关。

二里头遗址宫殿区17号基址航拍平面 资料图片

自1959年发现以来,二里头遗址的考古工作取得了多项重大发现。“井”字形城市主干道路及其两侧墙垣将二里头都城划分出多个方正、规整的网格区域,形成等级有序、分区明晰的“九宫格”式宏大布局。这些网格区域具有不同的功能分区,“井”字形道路围起的中心区域为宫殿区,祭祀区和手工业作坊区分别位于宫殿区的北部和南部。祭祀区西部和遗址北缘西部可能存在制陶作坊,手工业作坊区发现有绿松石器作坊和铸铜作坊。二里头都邑的社会结构呈现出明显的等级分化和职业分工特征,而生业资源和矿产资源组成的物质基础与手工业生产创造的礼乐文明,共同维系广域王权国家的运行。稳定发展的农业经济,以青铜器、绿松石器和陶器制作为代表的手工业生产,为二里头都邑礼乐文明形成和广域王权确立提供了物质保障。

考古学研究中,通过测定样品中一些特定元素的同位素组成,可以研究古代人群与动物的饮食特征和迁移行为、追踪矿产资源的可能来源。科技考古学者对二里头遗址出土的骨骼遗存、青铜器、绿松石、陶器等,进行了多种同位素研究分析,为深入理解二里头遗址先民的生业经济、手工业生产和人群互动提供了重要依据。

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰 作者供图

五谷丰登、六畜兴旺的生业经济

田野考古发现,二里头遗址动物遗存种类丰富,猪、狗、黄牛和绵羊作为常见的家养动物被二里头遗址先民广泛利用。以粟作农业为主体的生业经济传统,在二里头文化时期得到了继承和发展,形成了粟、黍、稻米、小麦、大豆同时种植的“五谷丰登”式的农业生产形式。

自然界中的植物根据光合作用途径的不同,可以分为C3植物、C4植物和CAM植物三类。常见的小麦、水稻、豆类为C3植物,而粟、黍为C4植物,常见的CAM植物有菠萝、芦荟等。二里头遗址出土陶器残片上的残留物及炭化粟和炭化稻的碳、氮同位素分析显示,陶器残片上的残留物主要来源于C3和C4类植物。二里头遗址出土人骨的碳、氮同位素揭示,二里头遗址先民主要以粟、黍等C4类植物为主食,也有一些个体食用了一定比例的稻米,并以粟作农业副产品饲养的家畜作为肉食资源,同时也通过食用草食性、杂食性动物和淡水鱼类摄取蛋白质。与河南新密新砦遗址、河南登封南洼遗址、河南伊川南寨遗址等时代相近或同时期遗址人群相比,二里头遗址先民个体间饮食差异相对较大,体现了二里头都邑人群构成较为复杂。

在二里头文化时期,二里头遗址先民对猪的利用主要为获取肉食资源,也存在利用幼猪进行祭祀等仪式性活动。对羊的利用,二里头文化第二、三期以食肉为主要目的,第四期则以开发羊毛为主要目的。这种转变,正好对应二里头文化第四期本地养羊规模的扩大。这可能体现了为不同阶层服务的养羊经济的目的发生了变化。

二里头都邑西北部出土的带漆陶片 资料图片

二里头文化对黄牛的利用较为多元且逐渐强化。研究表明,从龙山文化晚期开始到商代,先民对黄牛的重视程度与日俱增。除了作为肉食资源外,黄牛还在农业生产和交通运输中被开发使用。二里头遗址出土的黄牛肢骨,存在可能因劳役出现的病理现象,遗址也发现了相比殷墟马车轨距明显变窄的双轮车辙。这些现象说明,黄牛可能作为交通工具运输二里头都邑生产和生活所必需的各种资源。

这些家畜吃什么呢?碳、氮同位素分析显示,二里头遗址多数家猪的食物主要来自粟作农业产品,狗与黄牛的食物基本以C4类食物为主,羊则兼食C3和C4类植物。这些结果表明,粟作农业经济的繁荣支撑了家畜饲养业的发展。其中,牛羊食用粟作农业产品比例的差异显示,黄牛可能主要以舍饲为主,而绵羊可能是舍饲与放养相结合,可见二里头遗址先民对养牛业的重视。

这些家畜是本地还是外来的?综合碳、氮、氢、氧同位素分析结果可知,二里头遗址猪、黄牛和绵羊均可能存在外来个体,锶同位素研究一定程度上证实了这一推断。研究显示,猪牙釉质的锶同位素比值标准偏差远远小于其他动物,推断猪在本地饲养的可能性最大。黄牛在二里头遗址二里头文化不同时期,始终是本地饲养占大多数,但一直存在外来黄牛的输入。二里头遗址早期的羊几乎全部是外来的,随后本地饲养的羊所占比例逐渐增多。这些外来黄牛和绵羊的牙釉质锶同位素比值相差较大,表明它们可能来自不同地区。此外,二里头遗址出土人类骨骼和牙齿样本的锶同位素分析显示,遗址先民本地个体占多数,也存在一定比例的外来移民。通过对比,发现二里头遗址外来人群牙釉质的锶同位素比值与部分外来绵羊牙釉质的锶同位素比值存在重叠,暗示外来人群与部分绵羊可能来自相同地区。

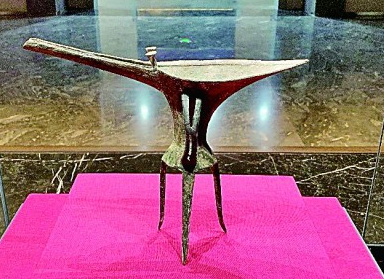

二里头遗址出土的乳钉纹铜爵 作者供图

追踪二里头的矿产来源

二里头遗址宫殿区和作坊区发现有铜器,以及炉渣、矿石、陶范等冶铸遗物。其中,相关铜器可根据材质分为红铜、锡青铜、铅锡青铜、铅青铜、砷铜、锡砷铜、铅砷铜、铅锡砷铜八种类型,器类有容器、乐器、兵器(武器)、工具、其他礼仪用器和不明器型铜器六类。铜礼容器、铜礼兵器等铜礼器,构成中国最早的青铜礼器群。二里头文化一期到四期,铅锡青铜比例逐渐增加,在第四期成为优势合金类型。铜器的铅含量在第四期明显升高,可能与新矿料的开采有关。二里头遗址出土青铜器的铅同位素分析显示,青铜器的矿料在第二、三期基本来源于同一地方,而在第四期矿料产地发生转移。山西中条山地区夏县东下冯遗址、绛县西吴壁遗址、闻喜千金耙遗址等多处冶铜遗址的考古发掘资料显示,中条山铜矿区可能是二里头遗址青铜冶铸活动的重要铜料来源之一。

绿松石遗物是二里头文化最重要的遗物种类之一,根据形制和功能分为镶嵌类绿松石制品、非镶嵌类绿松石制品、绿松石坯料(废料)三类。镶嵌类绿松石制品应被作为礼器使用,在二里头文化礼器体系中占据重要地位,如著名的绿松石龙形器和镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰。非镶嵌类绿松石制品主要为管、珠类,具有装饰性质和礼仪功能。二里头遗址绿松石作坊区发现大量与绿松石器制造有关的遗存,主要以绿松石料坑的形式存在。多位学者对绿松石料坑和鄂豫陕交界地区多个绿松石矿区的绿松石进行了系统性研究,研究方法包括铜、铅、锶同位素和元素含量分析。铜同位素分析显示,湖北十堰云盖寺绿松石矿是二里头遗址绿松石的矿源之一;铅、锶同位素分析显示,陕西洛南河口地区可能是二里头遗址绿松石的重要供应地。

二里头遗址出土的绿松石串珠 作者供图

二里头遗址出土了大量陶器,有灰陶、灰黑陶等普通陶器,也有白陶、印纹硬陶、原始瓷等特殊陶器,涉及鬶、尊、盉、爵、豆等多种器类。上述类型陶器根据功能可主要分为日用陶器和陶礼器。其中,陶礼器与铜礼器、绿松石礼器共同构成二里头文化礼器体系的重要组成部分。二里头遗址和南洼遗址出土白陶样品的锶同位素分析显示,南洼遗址的白陶可能为本地生产,二里头遗址白陶或者制陶原料可能来自包括南洼遗址在内的多个地点。

王权对资源的控制和支配

二里头文化诞生和崛起于洛阳盆地,并以洛阳盆地为中心向周边地区辐射,形成东亚地区最早的广域王权国家。二里头都邑作为广域王权国家的政治、经济和文化中心,汇聚了来自各个中小聚落或地区的生业资源和矿产资源,以供都邑内部不同阶层所需。以粟、黍、稻米、猪、黄牛、绵羊等为代表的生业资源,支撑了二里头都邑先民日常饮食及宴飨、祭祀等仪式性活动;铜矿、绿松石等贵重矿产资源,使得以青铜礼器、绿松石器等为器用核心的二里头都邑礼乐制度的形成成为可能。

猪、黄牛、绵羊、铜矿、绿松石等,由周边各地向二里头都邑输入,体现了王权通过贡赋、贸易等方式实现对资源的控制和支配。二里头文化时期可能出现了资源由普通聚落向核心都邑汇聚的资源流通网络。资源的流通往往伴随着人群的迁移与互动。黄牛的精细化饲养和作为交通工具的畜力开发,促进和加速了广大区域之间资源的流通、人群的流动、文化的交流和族群的融合。二里头都邑汇聚了来源广泛的各种资源,区域之间的人群互动为二里头都邑带来了先进的文化和技术,为广域王权国家的日常生活、手工业生产、祭祀礼仪等提供重要支撑。

《光明日报》(2025年11月09日 11版)