点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【这些文化名人的光明故事】

光明日报记者 李家欣 戴宁馨

1954年的北京夏夜,暑气蒸腾。房间里,一台风扇“吱扭——吱扭——”地来回摇着头。台灯的柔光照在一位正伏案工作的长者面庞上。他的鼻梁架着一副眼镜,就着灯光,把厚厚一摞稿件一页一页“端”到眼前,逐字逐句地审阅着。

这位面容清癯、望之俨然的长者,就是著名哲学家、逻辑学家金岳霖。他手中,是要排版付印的《光明日报》新一期《哲学研究》专刊用稿。

1895年,金岳霖生于湖南长沙,青年时期负笈海外、游学欧美;1925年回国后,历任清华大学教授、文学院院长、哲学系主任;1952年,我国高校院所调整,全国哲学专业合并到北京大学哲学系,金岳霖也从清华大学调至北京大学,担任哲学系主任。他一生躬耕学林杏坛,其《论道》《知识论》《逻辑》堪称中国现代哲学与逻辑学的奠基之作,至今仍是相关领域研究者必读的经典。

1954年3月24日,光明日报创办《哲学研究》专刊,金岳霖兼任专刊第一任主编。1955年,金岳霖被调入中国科学院筹办哲学研究所,但他对专刊的关注与影响一直在延续。

彼时,作为全国唯一一份哲学专业刊物,《哲学研究》专刊的重要性与影响力不言而喻。《发刊的几句话》说明了办刊目的:“使从事过哲学研究的和对哲学的研究有兴趣的同志们在这里找到一个学习、研究和互相交换意见的园地。”

金岳霖治学,极重视明辨真理。在他主张下,《哲学研究》专刊创立初期,就拿出版面,组织刊发观点争鸣文章。二十世纪五六十年代,在国内思想界激起浪花的逻辑学问题、中国哲学继承问题等的讨论,都以这份专刊为主要阵地。

在这些争论中,影响较大、时间较长的,莫过于对逻辑学问题的讨论。

新中国成立初期,我国逻辑学科发展受苏联影响,部分哲学理论工作者也对“形式逻辑”加以否定。围绕着“形式逻辑”问题,不同观点进行了激烈的争锋碰撞,多篇文章发表于《哲学研究》专刊(1955年5月改刊名为《哲学》)。

金岳霖亲自参与并推动了相关问题讨论。在“双百”方针指引下,他力主“逻辑讨论需允许不同学派发声”。1961年,他在《光明日报》发表文章《读王忍之文章之后——在京津地区第三次逻辑讨论会上的发言》,为逻辑学科的科学性和独立价值辩护。这一时期关于逻辑问题的讨论,把传统的形式逻辑与唯心主义及形而上学剥离开来,使其扎根在马克思主义哲学的基础上,从而让逻辑学研究焕发出生机。

作为逻辑学家,金岳霖常能发现人们日用而不察的逻辑错误,这种“较真劲儿”被他带到了《哲学》的编审中。

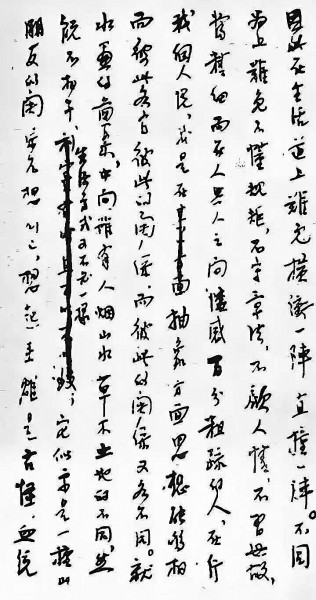

已故著名哲学家黄枬森曾担任金岳霖的助手,他在文章中写道:“金先生的工作作风是认真负责、深入细致的。他兼任《光明日报》专刊《哲学研究》的主编,参加和领导全部编辑工作。……每期排好清样后,他都要审阅一遍才能付印。他的眼睛历来不好,他费力审阅稿件的情景至今历历如在目前。”

除了邀请名家学人为专刊撰文外,金岳霖对青年学子也非常看重和爱护,常鼓励青年作者在《哲学》等园地发表文章。

已故安徽大学哲学系教授钱耕森曾回忆,青年时期他先后在清华、北大哲学系就读,有幸聆听金岳霖授课教诲。时隔10余年后,他偶然得见年逾古稀的金岳霖。金先生不仅一眼就认出了他、叫出了他的名字,甚至还记得他在《哲学》上刊发的一篇文章,并勉励他“你们以后还可以再写嘛!”

“到我上学时……金先生早已是名教授了,还亲自为我们大一班上课,言之谆谆,诲人不倦,使我们终身受益。课后去金先生家玩,离开时他总是送给我们每人一份自家精制出来的点心。”钱耕森在《我在清华一年间》一文中深情写道。

金岳霖的学生刘培育曾刊文回忆:“金先生对学生充满爱心,他一生中帮助过多少学生,谁也不知道……有的学生读书时的生活费是他按月支付的;有的学生出国留学的路费是他给的;有的学生至今保留着金先生60年前送给他的驼绒长袍……”

《哲学》始终秉承着金岳霖提掖后学、扶持青年的风气。任继愈、张世英、宋文坚、张巨青、邢贲思……许多曾在这块学术园地发表见解的青年学者,后来都成为学界名家。他们中很多人都曾感慨:自己最初的研究工作是从《哲学》起步的。

1984年10月19日,89岁高龄的金岳霖在北京溘然长逝。

“我们对于金岳霖先生在哲学理论上的伟大贡献,应当有一个充分的认识。”金岳霖逝世后,哲学史家张岱年在一篇纪念文章中如是写道。

“金先生的著作,我们可以继续研究,金先生的风度是不能再见了。”哲学家冯友兰惋叹道。

“金岳霖在学术上勇于探索,精益求精,永远值得我们尊敬和纪念。”光明日报首任总编辑胡愈之曾高度评价……

斯人已逝,但其学术风范早已融入《哲学》的精神底色,历经70余年,依然光华不减!

《光明日报》(2025年11月14日 01版)