点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【抗战中的百年巨匠】

作者:李萍萍(《百年巨匠》策划、制片人)

1955年11月23日,一代大医孔伯华在租住的北京交道口土儿胡同18号溘然长逝。这位享有“京城四大名医”盛名、患者需提前数月预约的医者,身后竟无甚积蓄,连家人生活都成难题。原来,他将诊金几乎尽数用于中医事业与帮助穷苦百姓。

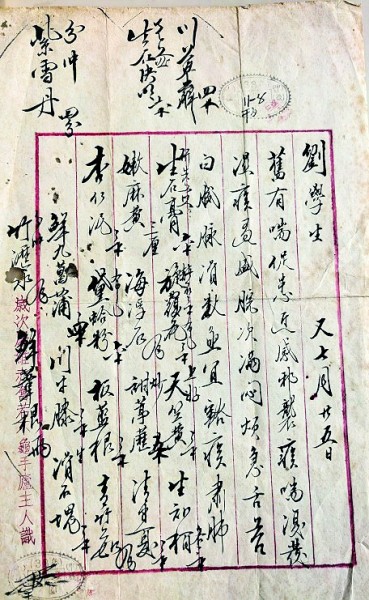

孔伯华民国时期处方 作者提供

1923年,孔伯华辞去外城官医院的职务,开始自己挂牌行医。1925年,上海发生“五卅惨案”,上海学生为反对日本纱厂资本家枪杀工人,上街游行示威,遭警察逮捕。随后,上海各界上万人上街声援学生,被英国巡捕开枪打死数十人,打伤无数。全国上下掀起抵制日货大潮。孔伯华义愤填膺,决心用自己的专长支持国人的爱国行动。

当时有种日本“仁丹”在中国很畅销,但孔伯华认为其疗效不如中药制品。于是,他悉心创制了一种可芳香化浊、去秽避疫、止吐止痛的“宝丹”。宝丹既可鼻嗅又可口服,使用方便,药效奇佳,问世后极受欢迎,不仅压制了日本药,且远销海外,让中医扬眉吐气了一把。

1929年底,孔伯华与萧龙友、施今墨等合力创办了北平国医学院,由萧龙友和孔伯华担任正副院长。位于北京丰盛胡同的北平国医学院,诞生于反对“废止国医案”、振兴中医药的背景下,是民国时期北平地区成立的第一所中医高等教育机构。孔伯华认为,中医被诟病的问题某种程度上确实存在,各派别学徒式的传承,让医生素质参差不齐。仅靠奔走呼吁,并不能改变现状。唯有创建规范的中医药教育,才是正本清源之道。

北平国医学院注重中医传统学术体系和教学思想,学校聘请南北中医名家担任课程讲师。原清廷太医院医官长袁鹤侪任教伤寒,左季云任教金匮,张菊人任教温病,赵树屏任教医史,孔伯华的弟弟孔仲华任教语文和医学古文。学院另外开设西医解剖学、细菌学、内科学等辅助教学。原卫生部部长崔月犁在《孔伯华医集》序言中写道:“由于经费困难,先生常以诊费收入资助学校,并亲自带领学生实习。‘七七’事变以后,日伪政府企图接管学院,对先生威胁利诱,先生不屑为敌伪驱驰,又不堪其百般刁难,到1944年只得忍痛将学院停办。”孔伯华如是说:“余以兢营十五年之学业,不欲委之外人,遂自行停办,以待时机。”这段慷慨激昂的陈词,展现了一代国医的民族气节与铮铮铁骨。

由北平国医学院独立出来的华北国医学院,在抗战期间为北平地区培养了大批中医药人才,其中就有后来创办国医砥柱社和《国医砥柱》杂志的杨医亚。《国医砥柱》创刊于1937年1月,直到1948年12月停刊,涵盖了北平从沦陷到抗战胜利整个阶段。

在北平国医学院创办的15年间,孔伯华用诊金补贴了办学开支,自己未领取一分薪水。对家境贫寒的学生,他不仅减免学费,还时常补贴他们生活费。北平国医学院打破了民国时期北平没有高等中医学府的局面,先后毕业的学生有700多人,这些人后来大多成了中医界的骨干,为中医传承发挥了重要作用。而孔伯华自己却家境日窘,孙辈回忆道,“祖父逢年过节常需借贷度日”。

他的诊金还化作了穷苦百姓口中的救命药汤。孔伯华自立门户,悬壶应诊之始就立下规矩:每天前10个就诊名额免诊金,专门留给掏不起钱的穷苦人。天还未亮,医馆外就挤满了揣着干馍馍排队的百姓,他总是提前开诊,为每个人细致把脉、斟酌药方,从不因免费而有半分敷衍。遇到连药费都承担不起的患者,他会将药方放进带有铜扣的信封,嘱咐病人去指定药房抓药,费用由他年底统一结算。数十年行医,被他免费救治的穷困患者不计其数。

孔伯华是孔子第74代子孙,受儒家文化的熏陶,他秉持“穷则独善其身,达则兼济天下”的信条。从少年立誓投身医道,到暮年依旧坚守初心,孔伯华用一生诠释了“仁”的真谛。他在中医危亡之际挺身而出,在贫困之中传艺授业,即便身居陋室,也为中医发展而不懈奔走。

“儿孙弟子,凡从我学业者,必为人民服务。”孔伯华的遗嘱,成了代代相传的火种。他的5个儿子中,有4人选择从医,2021年,孔伯华中医世家医术入选国家级非物质文化遗产名录。

孔伯华“不龟手庐”的匾额或许早已褪色,但那颗为百姓、为中医跳动的赤子之心,永远值得被后人铭记。

《光明日报》(2025年11月14日 16版)