点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文学里念故乡】

作者:陈崇正(广州市作协副主席)

过了四十岁,方才明白朝花终究是无法夕拾的。时间一年快似一年,那个手持竹篙在田野里追赶鹅群的少年,如今竟是个胖子。所幸故乡还在,记忆变得模糊,在梦里却异常清晰。一棵树挨着另一棵树,一条小巷子连着另一条小巷子,圆形的院门,扇形的窗户,仿佛没有尽头的台阶小路。小路的尽头是亭子,亭子里热火朝天,煎糕粿的老汉从早到晚忙个不停,葱油的香味能飘出很远。所以故乡,大概就是那个你以为早已忘掉,但梦里时时会造访的地方。梦里的糕粿已经被端上木桌,摆到面前。此时醒来,总是怅然若失。

潮汕的厝角头分为金木水火土,不同的屋角有着不同的乡愁,代表着不同的祝愿。夜幕降临,这些年代久远的房子各怀心事。我常常怀念月夜在老屋子间奔跑的童年时光。那时候月光总是特别亮,我手里攥着手电筒,不必打开。我跟小伙伴们宣布自己擅长轻功,可以一直跑。我跑过几个院落,又穿过池塘中间的小路,像小猴子般迅捷攀上一处高地。在我的想象里,我斗篷飘舞,仗剑环顾四野,敌人无不闻风丧胆。结果第二天便挨了骂,原来我登高而望的地方,踩的正是明朝祖宗的坟丘。

童年这么好玩,但如果你问我是否愿意时光倒流,回到过去,我是不愿意的。细算起来,家里餐桌开始丰盛起来,其实也是这二十年的事,再往前,都是苦日子。贫穷家庭百事哀,家里人常常为了一点肉食互相谦让。至今父母一辈依然保留勤俭的习惯,有时会因舍不得倒掉隔夜菜吃坏了肚子。“族望留原籍,家贫走他乡。”也正因为外出谋生,从韩江边迁徙到珠江边,我的家乡于是成为故乡。

不过换一种角度来思考,“离开潮州闯世界”似乎是一个古老的开关,悄悄安装在潮人的基因深处,到了一定的年龄,大概就会被打开。在写长篇小说《归潮》的过程中,我阅读了大量的侨批,当年“过番”何等辛苦,加上战乱,悲伤自不待言:“自日寇南侵,航运中断,不能一通尺素,以致……”但开启了基因开关的潮人,在书信中谈及各种情状,唯独对“过番”这个行动本身坚定不移。我反复揣摩这些人乘船离开的瞬间,无数的离别堆叠在一起,自此骨肉分离,天涯永隔,故乡成为家书信封上的一行地址了。

潮州的春节,孩子们在古寨祖屋玩耍。陈文伟摄

及至写《英歌饭》时,我大概明白其中的勇气:一息尚存,不妨背水一战。在那个命运的转角,一个人肩膀上是一家人的命运,于是毅然压上了生命,纵身一跃,以险求胜。“南洋捐赈灾,买公债为救国,人皆购买,每月平均约三四元。自倭寇侵犯我国,潮汕防务亦为重要。闻怪飞机每在空中往来,也无经验,当宜避之,无得翘首仰望,祈知之。”在这样的侨批里,丈夫嘱咐妻子远离敌机,不要好奇地去张望。跟前面的公债救国之事,中间不需要任何文字过渡,可见那时,一个人是背着他的故乡远行的。在潮汕平原上,物理上的故乡可能会远离,但精神上的故乡从来魂牵梦萦。

还是要回到我具体的故乡官塘镇,它古称鹤塘,在我的小说里被称作碧河镇。只因有北溪河从村子中流过,有水便有了灵气,有河流便有了连通世界的可能。据说古时候河边滩涂常有白鹤往来,故而得名“鹤塘”。而在我的记忆里,这条北溪河清澈碧绿,于是我便将它虚构成“碧河”,由此有了小说中的碧河世界。

其实该好好夸一夸这片水土。这里走出过马克思主义哲学先驱陈唯实。我小学礼堂有一副对联:“时光可贵莫虚度,术学有成唯实求。”每天从这对联前面经过,我默默记住了它,“惜时求实”也成为我人生重要的信条。长大才明白里面“唯实”两个字是嵌入了人名。这个小镇还走出世界摄影大师陈复礼等众多名流。有一回我去镇上的陈氏大宗庙,抬头一看,宗庙的牌匾竟出自陈平原教授之手。他与我有一山之隔,却同属一个祠堂。在许多人看来,潮汕人只会做生意,但其实从韩愈之后,这里便有文脉传承。

潮州北溪河边的官塘镇村落 史更生摄

现在我逢人便说故乡文脉不凡,然而小时候我可没觉得这个小镇有什么特别之处,甚至应该说它乏善可陈,到处破破烂烂。从前的农村大致如此,乡村面貌一新其实是近年来发生的事。在我的记忆中,农村若要有所变化大概率必须靠华侨。比如我就读的小学,就是华侨捐建的。到了初中,又发现学校也是华侨捐建的。由此我们没有理由不感激华侨的善举。只是那时没有想过,华侨凭什么要捐钱建学校,也不知道红头船背后的悲伤。

那时老师们上课全用潮州话,就连语文课也不例外。我们用潮州话读古诗,背乘法口诀,背诵元素周期表。我最早的阅读,也是用潮州话完成的。可以说整套思维的底层编码是潮州话。小镇之外,世界无比辽阔,而身处小镇读书的自己格外渺小。这份渺然无着之感,又因一口潮州口音的普通话变得更加沉重。

直到高中、大学,我接触的人越来越多,发现他们总能说出字正腔圆、带着北方腔调的标准普通话,对比之下,我更是自卑到了骨子里。这种方言的自卑让我有段时间都不愿意开口说话。后来我在电视上看到香港影视明星的采访,发现他们的普通话也像一辆破烂不堪的自行车,只是他们依然自信满满地骑着飞奔。他们的普通话如此普通,却能如此自信,这令我十分钦佩,顿悟由此发生。直至现在我依然相信,普通而自信是一个人成长前进的重要动力,无论男女,都该如此。甚至我会觉得,带有一点口音的普通话,反倒会显得十分亲切。

这样的理解如果移植到写作上,也就是,我们似乎可以在汉语写作的轨道列车上,安装一节属于自己的车厢,甚至给车厢涂上来自家乡的彩绘。只要铁轨还在,无妨大胆创新。动画片里可以有移动城堡,我们难道连移动的车厢都不敢拥有?

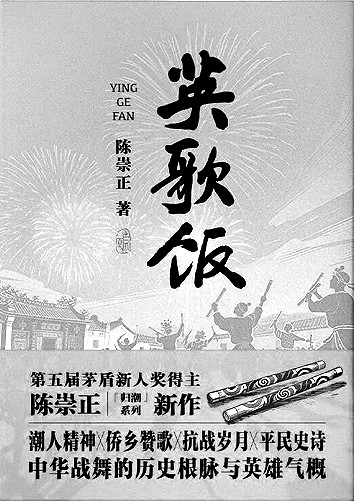

正是基于这样的理解,这些年我一直在纸上再造我的故乡。我给碧河镇增加一批马贼和一场洪水,由此写出第一部中篇小说《半步村叙事》;后来我又给碧河镇添上一片连绵不绝的香蕉林,再在香蕉林深处挖一个密室,由此写出第一部长篇小说《香蕉林密室》;又在密室上面凭空建造美人城,写出《美人城手记》;再后来我又将潮汕平原上过番的历史浓缩在祠堂和书楼的时空里,写出《归潮》;历史太沉重,祠堂前面总得来上一段英歌舞表演,于是有了《英歌饭》。

在故乡的荒原上,立着想象的挖掘机。一招得逞,我便持续开掘,机器轰隆作响。原来那些羞于示人的底色,如今也必须勇敢迎接他人的检阅。这个过程,其实也是伴随着人们的目光重新审视潮汕平原,潮州古城出现了前所未有的旅游热潮。英歌舞、潮州菜、功夫茶、金漆木雕、嵌瓷工艺……封存在玻璃罩里的文化标本被重新发现,人们多少带有一些惊叹,不少朋友发消息问我:“你从小也跳英歌舞吗?”

我想起百年前鲁迅先生那次著名的回乡,想起闰土喊了迅哥儿一声老爷。我也想起沈从文的故乡,那是他供奉人性的小庙,是河流夕阳,是水的赞歌。而对于我来说,故乡有着同样的别离,却因为海洋波涛而有了另一层意义。大海把潮州分隔成海内和海外,大海也隔开了亲人。十多年前我去过一次泰国,去探访记忆中昏黄信纸上出现过的亲戚,飞机降落,列车开动,异乡的画卷渐次展开,很多不及物的词语像雨滴落在心头,变得具体可感。故人已逝,而亲戚的后代看起来天真无邪,我心里想,他们大概早已拜别故乡了吧,只有不太流畅的潮州方言透出他们的一丝好奇。到底错过了什么?从什么时候开始,记忆开始断裂,粘连接续的可能性到底有多少……我在心中盘桓着诸多疑问。从那时候开始,于我而言真正的文学战场不在古城墙和牌坊街,而在红头船和过番人的行囊里。只有把笔触放到他们侨批“二地平安”的祝福中,才能听到潮声里最真实的心跳。

是的,无妨大胆一点,即便故乡如此普通,也必须有着自信。秋风过处,碧河流水淙淙,外星人的飞船无声在古镇的上空悬停,只有写作的人可以看见它,又假装对它视而不见。故乡作为一种创作方法造就了我的写作配方,即便我心里清楚虚妄的远行只是一场幻觉;但是在当下,在此时此刻,文学至少可以是一辆叮当作响的自行车,我要自信满满骑上它去看清这个世界。

或者应该说,每次归乡犹如远游。故乡带给我的陌生感似乎越来越多。随着我去过的地方渐渐增加,世界的版图一点点在我心底徐徐展开,斑斓多样的花草在不同的山坡上绽放,而我独独想起家乡的杨桃树有没有在台风中倒下。回到家乡,回到故土,时间仿佛凝固不动,对于时间焦灼的感觉也消失了,恍惚几天过去了,恍惚一个星期过去了,我重新背起行囊,又是匆匆离别。百岁的奶奶会重复她问了十遍的问题:“你几时返来?”我只能又耐心回答一遍,但每次的答案好像又不尽相同。

千年前韩愈来过的城市,被我在小说里称为“退城”。在人来人往的潮汐里,保持后仰的姿势也需要一腔孤勇。我的家在乡下,而不在城内,所以潮州古城于我,彼此互为过客。我知道这座城市的破绽,它守旧,它生活在一种黏糊糊的黏液之中,透明略带甜味。古城何尝不知道我的弱点,我恋旧而懦弱,焦躁而又懒惰,成不了什么大事。我在潮州古城中行走,想起我的中学时代,我也曾骑着自行车穿过钢架结构的湘子桥,那时候石板路总是崎岖难行,我的自行车颠簸不已,车铃铛铛响个不停。

唉,就是这样。我与故乡周旋久,宁做我。

《光明日报》(2025年11月19日 13版)