点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

【文艺观潮】

作者:韩飞(中国传媒大学电视学院视听传播系副主任、副教授)

近期,一批抗战题材纪实影像作品集中推出。除了大量借助一手档案文献、当事人口述、历史影像等呈现史实,人工智能(AI)也大规模应用其中。当历史当事人的回忆借助AI逼真再现,当老照片里的革命英雄站在屏幕中对你微笑致意,新视听的观赏性和沉浸感大大增强,焕新了我们的历史记忆,但也让一些观众质疑“这种艺术化的再现,是否会削弱乃至歪曲历史的真实性”。

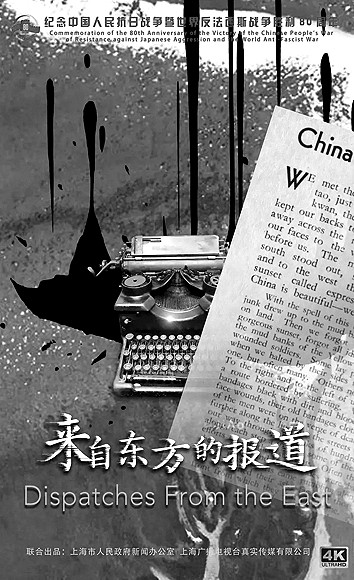

《来自东方的报道》海报 资料图片

AI技术成为历史纪录片创新引擎

生成式AI为何快速应用到纪实影像尤其是纪录片的创作中?这源于几个层面的需求驱动。本体层面,纪录片讲求以真实性为灵魂,以非虚构为创作原则,但不排斥调动一切艺术手段创作,以抵达或接近真相。当前,AI技术跨越式发展,和此前的数字建模、真人搬演等手段共同成为纪录片可选择的创作工具。AI产品是虚拟的,但并非都是虚构的,许多人工智能生成内容立足真实世界,与之具有直接或间接的索引关系。

技术层面,当前AI技术及应用平台快速迭代,能基于算法和模型自主学习并生成具有逻辑性、连贯性的新内容,包括图片、声音、视频等,且具有完成度佳、成本低、效率高的特点。尤其动态场景和人物动作还原度高,极大解放了生产力,提高了创作效率。

创作层面,历史题材是纪录片的重要涉猎领域,但绝大多数历史缺少原始影像,导致历史纪录片常面临“无米下锅”的窘境,只能采取“空镜堆叠、靠说驱动”的表达。而大规模搬演和数字建模费时费力,对资金有限的纪录片团队来说不太现实。AI可以弥补这一缺憾,通过智能生成视听内容辅助叙事,增强纪录片表现力的同时,也拓展了纪录片的选题范围。

受众层面,纪录片作为大众传播产品,要求有一定的观赏性以实现其传播价值,真实性与观赏性的有机结合往往能诞生精品力作。观众对纪录片中运用各类再现或搬演手法还原真实、传递真相的策略已基本认可,尤其“Z世代”群体作为“数字原住民”,对数智内容产品接受度更高。AI技术让视听表达更加鲜活,沉浸感更强,甚至给观众带来“超真实”体验,更易获得青睐。

《英雄无名》剧照 资料图片

从影像修复到情景生成,静态史料“活”了起来

当下,AI已应用于纪录片创作的全链条。基于内容生成的逻辑,可分为几种模式。

一是“模糊—清晰”模式。针对作为文献和“证据”的历史影音质量差、清晰度不够的问题,AI辅助下的声音修复、4K转化、AI上色、2D转3D等技术,可让原本模糊的声像清晰起来,单调的色彩丰富起来,扁平的场景立体起来。尤其像《山河为证》等大屏端的历史文献片,借助影像智能修复技术,实现了更震撼的视听效果。画面更清晰生动,历史记忆也更深刻。

二是“静态—动态”模式。通过在静态历史图像上选定起止动作,再由AI生成中间画面,最终将其转化为一段鲜活、动态的短片。例如《AI我河山——新闻照片中的抗战记忆》以历史照片为基础,让当年照片定格下来的白求恩大夫制造医疗器材的场景“动起来”;将沙飞所摄黑白新闻照片《八路军胜利归来,民众夹道欢迎》进行AI上色,也将现场人物动作进行还原,使当年百团大战胜利归来的民拥军场景鲜活复现。

三是“虚实合成”模式。通过拼贴、合成等手段,实现真实素材与虚拟素材的融合。如《百年巨匠》在塑造蔡元培形象时,采用演员实景表演,后期再通过AI技术将其面部替换为蔡元培本人的面容;《创新中国》通过采集分析李易生前配音的语料库,结合AI模型进行训练,生成接近原声的合成语音,应用于该片解说,再现了这一屏幕上的经典声音形象。

四是“情景生成”模式。以AI生成替代实拍的纯情景再现一般以文字史料或现实材料为依据,借助“文生图—图生视频”再现历史场景。如以英国青年乔治·何克视角见证中国抗战的《烽火见证:英国记者的中国纪行》,以他的书信、文章为依据,生成他在中国期间的见闻影像;《来自东方的报道》的创作团队也用AI生成了史沫特莱、杰克·贝尔登等多位西方记者笔下的中国抗战图景。

这几种模式的纪录片实践,大多基于史实或现实材料,致力于为AI生成的内容寻找最大限度的真实依据,总体上遵循非虚构创作原则。AI作为辅助工具,赋予历史表达新形式,践行了“技术为用,求真为本”的创作理念。

警惕记忆之场沦为AI“哈哈镜”

不过,当纪录片尤其是历史纪录片开始广泛运用AI技术,它在带来叙事革新的同时,也将其推入了一个关于真实性与客观性的讨论场域。法国学者皮埃尔·诺拉曾将那些能传承文化记忆的载体形象地称为“记忆之场”。媒介化时代,我们靠各类媒介凝固、保存和传承记忆,这些载体建构了人类的“记忆之场”。如今,AI正在加速涌入人类的生活,也在影响人类的记忆。尤其是借助AI生成的视听内容,于数智时代重塑媒介化记忆的方式和形态,在人类记忆场构建中扮演起日益关键的角色。

但AI一方面鲜活了记忆,也在“无形变有形”中可能混杂了记忆:在一些AI生成短视频中,我们很难直观分清哪些内容直接取自现实世界,哪些是算法生成。真实与虚拟界限“内爆”为一团模糊的“星云”,一个虚实同构的记忆之场正在生成。当这种虚实混杂性一旦形成,后人很难再将其彻底分开。就像战争年代的个别遗留影像,我们已难以辨别是第一现场的抢拍,还是事后摆拍的。AI生成的拟像甚至迸发出比现实影像更强的震撼力,有喧宾夺主的势头,这不得不令人警惕。

而在AI幻觉叠加人工“加戏”下,历史与虚构的边界日益模糊。一些短视频让历史人物说着“台词”,活灵活现,甚至“穿越”到他本不该出现的历史场景。部分虚构人物、场景、情节在AI加持下套上局部真实的马甲,用想象的拼贴篡改记忆的“底本”。如果这类问题蔓延到纪录片领域,纪录片就有可能被异化为扭曲的“哈哈镜”,人类的记忆之场面临被架空的风险。而当人们对历史的认知逐渐建立在AI建构的“空中楼阁”上,历史本身的真实性、客观性与严肃性将受到冲击,纪录片作为“求真的视听艺术”的合法性也将不再。

求真、标识、审校、适度原则为创作设置边界

一部媒介化记忆发展史,就是一部媒介技术演进史,从口语、文字、图像到视听,人类借助媒介凝固、储存和传播历史记忆的形象度、清晰度不断提高。所以,我们很难拒绝AI介入人类记忆之场的建构,甚至将来AI可能会成为历史记忆形塑的重要力量。为了避免AI对人类记忆之场造成不可逆转的变形,我们在纪实影像创作时应给AI介入的历史记忆书写划定红线,明晰边界。

首先,要遵守求真原则。纪实影像追求真实客观,AI生成内容也应基于严格的历史考据和事实材料,成为纪实影像抵达或靠近真相、观众更沉浸感知历史的手段。纪录片《英雄无名》在AI助力历史情景再现的实践中,依托隐蔽战线人物的真实照片影像,细致划分年龄阶段,对人物表情进行微画像,力求真实还原英雄人物的历史形象,让故去的英雄以自己的,或非常接近自己的形象再度屹立于我们面前。针对历史事件发生地的场景复原,也从建筑风貌到服饰装扮,力求再现真实。为还原日军军官的服装,团队细致考证了日军侵华期间的历次换装,包括各个时期、不同军衔的肩章、领章与袖标式样,以及军装面料与工艺的细微变化。这些细节真实折射出日军随着战争深入国力衰退,连军装质量也每况愈下的史实。

其次,要遵守标识原则。当前,AI技术已达到以假乱真的水平,一般观众难以分辨哪些是现场采集的原始视听,哪些是AI生成或合成。使用AI的大众传播产品应公开透明,采用添加水印或在观看提示中予以提醒说明等方式,让观众知晓。在纪实影像参与构建记忆之场的过程中,唯有在此新技术语境下,与观众就“何为真实”达成新的契约与共识,才能为技术的使用划定清晰的边界。

再次,要遵守审校原则。记忆有主体性,会产生记忆幻觉,AI亦会产生大量幻觉,存在理解偏差或过度理解,进而影响内容输出的真实性,所以也需要参照史实进行再核对,或引入专家力量,结合科学的考据推理进行评价,确保规范合理。

最后,必须遵守适度原则。纪实影像的根本在于与历史和现实建立真实的索引关系,应以纪实内容为主体。不能因AI技术便利而滥用无度。对于确实无法获取的原始素材,可用AI适度填补“视听断裂带”,但绝不可让历史表达沦为技术的附庸,更不能为了感官刺激而透支观众信任。

AI的大规模应用催生了新的媒介记忆产品,除了纪录片,也扩展到像纪念馆、博物馆日益流行的沉浸式视听展陈等其他纪实影像中,为历史记忆的建构注入新活力。但我们必须清醒意识到,再震撼的视听效果,其终极使命仍在于引导我们凝视真实;再前沿的技术应用,其价值归宿也在于服务人文的传承。唯此,AI才能在数字时代真正成为历史记忆的守护者。

《光明日报》(2025年11月19日 15版)