点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

学人友情与思想共鸣的见证

——写在《钱锺书杨绛亲友书札》出版之际

作者:王竞(生活·读书·新知三联书店编辑)

“世间好事不坚牢,彩虹易散琉璃脆。”杨绛先生92岁时写下的回忆录《我们仨》,将她与钱锺书、钱瑗63年的坎坷和温馨呈现在读者面前,点点滴滴,弥漫在字里行间的忧伤与亲情感动了无数读者。借由《我们仨》,读者走近并喜爱上了这个特殊的学者家庭。

那么,这个特殊的家庭在“我们仨”之外有着怎样的故事?“我们仨”之外的那些亲朋好友留下了什么回忆?近日,《钱锺书杨绛亲友书札》一书由生活·读书·新知三联书店出版,通过近三百封信函,呈现了钱锺书和杨绛二位先生工作、生活、心境、交往、论学状况,为读者呈现了一个更丰富立体的钱杨世界。

钱锺书与杨绛于家中 资料图片

杨绛先生晚年最后做的一件她认为很必要的事,就是亲手销毁了钱锺书和她本人的日记,以及某些亲友的书信。

终究,还是有诸多不舍。在最后的日子里,杨先生把多年好友,也是亲自认定的遗嘱执行人吴学昭叫到医院,幽幽地说:“这都是我看了又看、实在下不去手撕毁的亲友书信。我近来愈感衰弱,自知来日无多,已没有心力处理这些信件,现在把它们全部赠送给你,由你全权处理,相信你一定不会让我失望。写信人中,不少你都熟识,哪怕留个纪念也好!”

吴学昭深知这些信的重要性,信中所提的故人旧事,她大多了解,有些曾经写进《听杨绛谈往事》。在仔细阅读后,许多之前所知的片段,变得更加贯通起来。她越读越投入,越读越感动,也更理解了杨先生何以不忍心销毁它们。“这哪是些普通信件?它们荷载着文化的信息、历史的证据和人间情义,是极为珍贵的文史资料!”

如何处置,她颇费心思。思量再三,她最终下定决心,赶去协和医院对杨绛先生说了自己的决定:“您留赠我的书信十分珍贵,您都下不了手撕掉,我更不敢也不舍毁弃。这些具有学术价值和历史意义的宝贝,不宜由我个人私藏。我的想法是争取在我有生之年得空时亲自将它们整理翻译出版,留给社会,供广大读者研究参考,然后将原件全部捐赠国家博物馆收藏。”病床上的杨先生露出欣慰的笑容。《钱锺书杨绛亲友书札》一书的“整理者言”所附2016年4月10日的照片,记录下这珍贵的一幕。

就像杨绛先生曾言:“出版,是最好的保存。”吴学昭投入全部心力,整理、翻译、注释这些信件,并在完成之后将其交给了钱杨二位先生信任的“不官不商有书香”的三联书店。

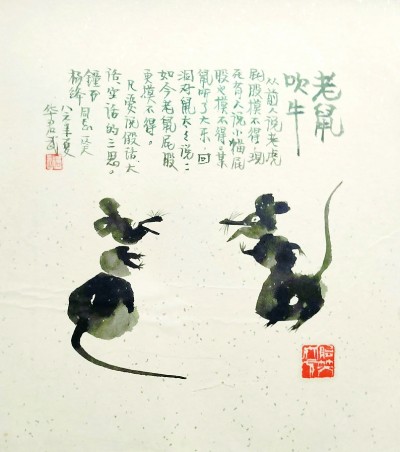

华君武先生赠送钱锺书、杨绛的“老鼠吹牛”图(1986年夏)

《钱锺书杨绛亲友书札》共收入致钱锺书、杨绛夫妇的信函277封,以及钱、杨二位先生的若干复函。此外,还有一些重要文章作为信后附录,供读者管窥。信函依第一封信的写作时间排序,最早始于1946年,至2014年止,多集中于20世纪八九十年代。

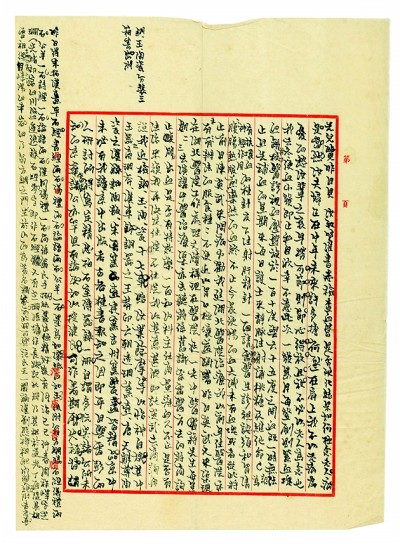

逾90封书信中,不少是来自家人,比如钱基博老先生满溢爱子之情的密密麻麻的手谕,比如杨先生的大姐杨寿康讲述的家史往事,以及一直在上海行医的杨绛的小弟杨保俶的安慰和建议。还有钱先生“英文甚好”的妹夫许景渊的“尘梦沧桑、唏嘘百感”,杨先生表妹唐瑞林谈《围城》唐晓芙的“索隐”“考证”信件,以及未曾谋面的复旦大学外文系钱雨润写的对老师杨必(杨绛之妹)的“世纪末的怀念”。

《钱锺书杨绛亲友书札》中收录最多的,是二位先生与中外学人的来信。20世纪八九十年代,一向低调沉默的钱杨夫妇好像忽从梦中苏醒,迸发出巨大的活力。杨绛接连写了不少散文,结集为《将饮茶》《杂忆与杂写》等书,还创作了小说《洗澡》。而钱先生走出国门,于1978年9月作为中国古典文学研究的代表,赴意大利参加欧洲汉学家会议。会上,钱先生生动地回顾了中意文化交流的历史并介绍了中国文学的概况。他旁征博引,引经据典,中西互证,生动风趣,全程英文演讲,引用意大利作家的话时用意大利文,引用德文、法文亦然,全场欢呼尖叫,掌声雷动。一年后,钱锺书最重要的作品之一《管锥编》出版,甚受海内外博雅明通之士青睐。

应该说,钱先生出访顺利,对陌生的海外学术界能应对裕如,钱杨作品能成功推向世界,被钱锺书称为“文字骨肉”的知己好友宋淇功不可没。《钱锺书杨绛亲友书札》所收的28通宋淇来信,以及钱先生的若干复信,畅述胸怀,评书识人,妙语连珠,精彩纷呈,为我们提供了很多细节。

1990年,钱锺书在20世纪40年代创作的长篇小说《围城》被老友的女儿黄蜀芹搬上了银幕,央视热播后,全国掀起了钱锺书热。这带来了喜悦,也带来了烦恼,信札中也有不少与电视剧《围城》相关的桥段。

钱基博先生1956年信函手迹。

《钱锺书杨绛亲友书札》中,有不少海外的译者信札,比如《围城》日文版译者中岛碧、《我们仨》日文版译者樱庭弓子等。其中往来互动最频繁的,也是本书中收入信件最多的,是被钱杨夫妇视为“文学女儿”的德国人莫宜佳。

杨绛曾说:“钱锺书最欣赏莫宜佳的翻译。他的小说有多种译文,唯独德译本有作者序,可见作者和译者的交情,他们成了好朋友。她写的中文信幽默又风趣,我和女儿都抢着看,不由得都和她通信了。结果我们一家三口都和她成了好友。” 这种“幽默又风趣”在莫宜佳的来信中一览无余:“钱先生引用的德文诗不但适合,而且有点偏僻奥妙,令我有学海无涯之感(而且是德国海)。本来应该来一个同韵回敬,可是我只好改变一下风格,来一个异文更合文化交流。”

钱先生去世后,莫的来信,给了杨绛莫大的安慰:“你知道钱先生对我来说意味着什么?事实上,是他为我打开了中国之门。1978年,我在意大利听了钱先生的报告后,中国文学才对我产生了巨大的吸引力,后来通过翻译《围城》,读《管锥编》,可谓茅塞顿开,开了窍,发现了博大精深又充满智慧的中国文学的无穷魅力,去掉了许多狭隘偏见,读文学也变得满是乐趣。后来去北京,认识了你们俩和郑朝宗、陆文虎他们,我总记得你俩活泼机智的谈笑。和你俩的友谊是温暖而充满亲情的,虽然我们无法常见面,但钱先生给我的是这么多,这是我生命的一部分,无法隔离,也不会随君而去。钱先生给世人的很多,给我的尤其多。”

这些译者,为钱杨作品以及中国现代文学在世界的传播,都作出了很大贡献。不消说,书中所收录的老舍、冰心、柯灵、苏雪林、胡乔木、陈西禾、许觉民、李一氓、周振甫、苏渊雷、夏鼐、华君武、王岷源、黄裳、夏志清、罗新璋、李黎、黄伟经等众多重要人士的信函,不仅是弥足珍贵的第一手材料,或可补罅年谱、别传的失载,也是时代的记录,见证着学人之间的友情和思想共鸣。

《光明日报》(2024年05月25日 12版)