点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

点击浏览器下方“ ”分享微信好友Safari浏览器请点击“

”分享微信好友Safari浏览器请点击“ ”按钮

”按钮

作者:蒋成峰(中国传媒大学人文学院教师)

“天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张……”这篇旧时儿童都能背诵的《千字文》,作者为南朝梁代的周兴嗣。据传,梁武帝为了教皇子们学习汉字、书法,命人从王羲之书法中选取了1000个零散的汉字,让周兴嗣将其编成一篇完整的诗文。周花了一夜的时间完成了这项任务,累得鬓发全白。这篇《千字文》不但在当时就得到皇帝的高度肯定,很快就在社会上流传开来,而且在此后1400多年中,一直被中国人当作最重要的识字教材,为无数孩童的启蒙教育提供了便捷的工具,甚至远播海外,成为日本、朝鲜等国民众学习汉字的重要教材。

《千字文》作为一本蒙学教材,无疑是成功的。

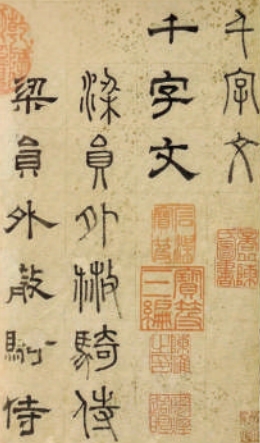

元代书法家俞和《篆隶千字文》。资料图片

一方面,《千字文》完整地覆盖了一千个基本汉字,而且毫无重复,因此学习起来效率极高,无论作为识字的教材还是写字的法帖,都可以收到事半功倍的效果。

汉字是表意文字,字形和读音的关系比较疏远,因此,对中国人来说,识字是件难事。好在,汉字虽然总体上数量众多,但常用的基本汉字数量是十分有限的,而且汉字构词能力很强,只要掌握了一千个左右的基本汉字,就能轻松地掌握由它们所构成的几千上万个常用词语,也就具备了基本的读写能力。《千字文》中使用的汉字都取自梁武帝所收集的王羲之书法作品,其总量据说达到了7000多纸。这些书法作品的内容主要是日常应用的各种书信、便条、杂记等,谈论的话题涵盖了当时社会生活的各个方面。从如此大规模的通用话语语料中所筛选出来的常用字,尽管带有一定的随机性,但其作为基本汉字的代表性,应该是毋庸置疑的。因此,只要掌握了这些基本汉字,就等于掌握了汉语书面语言的核心。与此同时,这些汉字都是从书圣作品中选取的常用字,历代书法家极为重视,隋代智永和尚,唐代褚遂良、颜真卿,宋代赵佶、米芾,元代赵孟頫,明代文徵明等,都曾专门书写过《千字文》。而这些法帖的流布,也进一步推动了《千字文》的使用和传播。

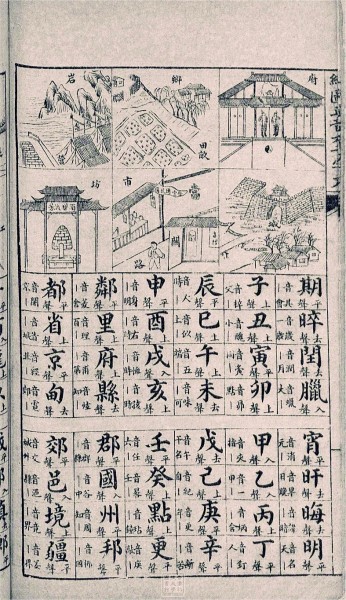

1906年,模仿《千字文》的《正音绘图增注六千字文》。资料图片

另一方面,《千字文》并不是简单的汉字或者句子的罗列,而是一篇内容完整、结构有序的文章。全文分四部分:第一部分描述世界景观和上古历史,第二部分讲述道德规范和理想人格,第三部分介绍都城景象和帝王将相,第四部分描绘平民日常和田园风貌,从而构筑了一个现实生活的完整图景,并且在一定程度上体现了作者个人的品位和志趣。一千字的篇幅,不长不短,又采用了四言韵文形式,对仗工整、音韵和谐,十分便于记诵。

由于《千字文》字不重出,在缺少注音手段的情况下,背诵下来的整篇文章可作为字形与字音、字义相对照的手册,便于使用者温习、查阅。因此,背诵《千字文》便成了旧时所有儿童就学后的必修课,甚至成了古人基本文化素养的一部分。日常生活中,人们常常用《千字文》的文字顺序来给事物编号,从“天”字(第一号)、“地”字(第二号),依次排序。例如科举考场的号房,通常都是按照千字文进行排号,考生只要知道自己的字号,就能很方便地找到所处的位置。其他数目较多的官方文书、商家账簿乃至书籍卷册等也常用《千字文》来编号。这样的排号方式显然要比简单机械的数字编号更容易记忆,也更有趣味。

很多人还喜欢用《千字文》来游戏取乐。例如,唐高宗时画家阎立本为右相,武将姜恪是左相,有人就引用《千字文》的句子说:“左相‘宣威沙漠’,右相‘驰誉丹青’。”表面上是夸赞,实际却是在讽刺他们并非真正的相才。还有人用《千字文》来做“歇后”(或称“缩脚”)游戏,如隋代侯白《启颜录》中就有人这样嘲笑他人:“面作‘天地玄’,鼻有‘雁门紫’,既无‘左达承’,何劳‘罔谈彼’”(分别歇去“黄”“塞”“明”“短”字)。这些都反映出古人对《千字文》的熟悉程度。

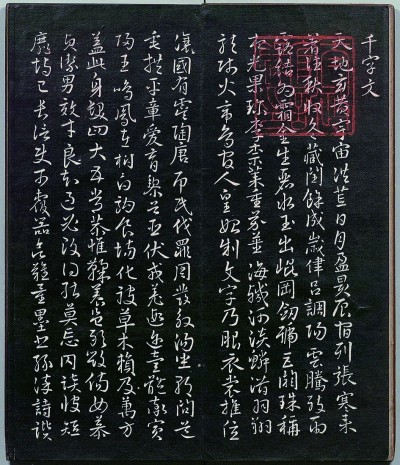

明代书法家文徵明细草书《千字文》。资料图片

事实上,在《千字文》出现之前,社会上就已经有了一本广泛使用的识字教材,这就是西汉史游所撰的《急就篇》。该书收入两千多个汉字,按照语义类别进行分组罗列,编排成若干整齐有韵的句子,并且也很少重复。但《急就篇》整体上是零散的,不是一篇完整的文章。相比之下,《千字文》不但收入的文字是经过精心挑选的基本汉字,而且在内容上是一个语义连贯、主题明确的整体,是一篇文质兼美的文章,这些优势使得它很快就取代了《急就篇》。到唐代以后,《急就篇》就很少有人使用了。

《千字文》被称为“千古奇文”,之所以奇,主要是因为它的创作难度极大:它所使用的一千个汉字基本上是零散的,彼此之间在语义上并没有必然的关联,而所完成的文章不但要毫无重复、毫无遗漏地使用这一千个汉字,而且要文理通畅、浑然一体。这样的工作,即便是在今天,有了计算机的帮助,也是很难完成的。而周兴嗣之所以能在短时间内完成这篇奇文,一方面有赖于作者敏捷的才思和全盘规划、周密安排的高超能力,另一方面也与汉语本身具有高度的弹性和灵活性密切相关。

《千字文》既是一篇文章,又是一篇识字教材。识字教材的基本单元是独立的汉字;而文章的基本构成元素则是词语。《千字文》充分利用了汉语中字和词关系上的弹性,在保证汉字覆盖面的前提下,尽量减少词语的数量,从而在一定程度上降低了文章编写的难度。这主要表现在以下几个方面:

第一是多用人名、地名等专有名词。

专名只有一个特定的、唯一的所指对象,大多并不需要专门进行学习。而《千字文》中却出现了40个人名(包括16个双字及24个单字)和28个地名(包括17个双字和11个单字),总字数超过了全文的十分之一,例如:

人名:禹 墨(子) 钟(繇) (吴)起 毛(嫱) 有虞 周发 桓公 史鱼

地名:邙 洛 羌 赵 魏 昆冈 紫塞 鸡田 赤城 碣石 泰岱 承明

此外,还有诸如“巨阙(剑)”“夜光(珠)”等特殊事物的名称。和其他很多语言不同,汉语的专名除了一少部分(如“禹”“邙”“洛”“羌”“赵”“魏”等)之外,大多数都并非“专用”的,而是由普通汉字构成,同一个汉字既可以表示普通词语,又可以作为专名使用。《千字文》中多用专名,既可以提供历史、地理、文化常识,又能在保证汉字覆盖面的前提下,减少文章所用词语的数量,降低文章编写的难度。

专有名词和普通词语用字相同,如果没有相应的背景知识,一般很难明确分辨,从而很容易造成阅读理解上的困难。为解决这个问题,传统启蒙教育中往往重视专名的学习。例如史游的《急就篇》就列举了一些常见的人名,这些由普通汉字构成的专名虽未必实有其人,却可以帮助儿童了解常见人名的特点,以便在阅读过程中将其与普通名词区分开来。而蒙学教材《百家姓》中,收入的560多个汉字则全是姓氏用字(包括单姓和复姓),没有任何实际意义。儿童学习这些汉字,除了可以增加识字量之外,同样也可以建立起一种专名的意识。

第二是多用双字词语。

古代汉语的词多数是单字的,双字词数量较少,而《千字文》中却使用了很多双字词。这里面包括很多联绵词,联绵词中的汉字通常只起表音作用,没有实际意义,例如:

枇杷 徘徊 逍遥 洪荒 的历 造次 密勿 绵邈 颠沛 盘郁 委翳

这些词语中,有的在任何条件下都只能两个字一起使用,应该是当初采集文字的时候就一起收入的,如“枇杷”“徘徊”等;有的本来是两个普通汉字,构成联绵词后就失去了原有的意义,成了单纯表音的字符,如“洪荒”“的历”“造次”等。

还有很多双字词语,虽然不同于完全表音化的联绵词,但其词汇化的程度已经很高,整体意义并不是单字意义的简单相加,例如:

黎首 隐恻 华夏 坟典 丹青 沉默 孔怀 杳冥 稼穑

这些词语在文中都是作为一个整体来使用的,和单字词相比,由它们构成的四字句结构更为简单,整体上也更容易处理。与此同时,词语中单个汉字仍然保持着很强的活跃性,学习者可以很容易地将它们独立使用,或构成其他词语。

第三是少数字词进行简单罗列。

编写识字教材最简单的做法就是根据字形或字义罗列汉字,很多教材都采用这种做法。《千字文》很少这样做,只有一处例外,即全文最后两句:

谓语助者,焉哉乎也。

这里的“焉哉乎也”并未作为语助词(语气词)来使用,而只是进行了简单的列举。表面上看,这是因为前文已经安排稳密,在不到一千字的篇幅中已经覆盖了其他所有的字眼,故而这几个词只能作为剩余的“边角料”进行特殊处理了。实际上,语助词本来是最容易安排的,作者却故意只列举几个,似乎也为了显示一种“余勇可贾”的骄矜之意。

《光明日报》(2024年06月21日 16版)